Ensayo sobre la ceguera: resumen y análisis de la novela de José Saramago

Ensayo sobre la ceguera (1995) de José Saramago se ha consolidado como una de las grandes novelas de la literatura contemporánea y la obra más reconocida de su autor.

A medio camino entre la fábula filosófica y la parábola social, la historia de una epidemia de “ceguera blanca” se ha convertido en un espejo inquietante de la condición humana.

Ensayo sobre la ceguera: resumen

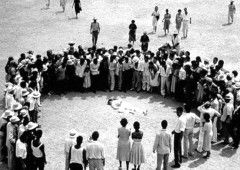

Una inexplicable epidemia de ceguera se propaga súbitamente por una ciudad sin nombre. Las autoridades deciden encerrar a los primeros afectados en un manicomio convertido en hospital de cuarentena.

Pronto llegan más contagiados y las condiciones dentro del encierro se degradan: falta de higiene, hambre, violencia y establecimiento de jerarquías brutales.

Una mujer, esposa de un médico y única persona que mantiene la vista, finge haber quedado ciega para acompañar a su marido. Gracias a ella - su visión, su cuidado y su resistencia ética - un pequeño grupo sobrevive y logra escapar cuando el orden social exterior se ha derrumbado.

Al salir descubren que la ciudad entera ha caído en la misma ceguera, pero algunos detalles indican que la epidemia empieza a remitir: la visión vuelve gradualmente a los primeros afectados.

La novela termina con el grupo andando hacia un futuro incierto y con la mujer observando las consecuencias físicas y morales de lo vivido.

Personajes principales y su significación

La elección de nombres escasos y la identificación por rol (el médico, la mujer del médico) refuerza la intención alegórica. Así, los personajes son tipos humanos que permiten lecturas simbólicas y morales.

- El primer ciego: Su ceguera desencadena la historia. Simboliza el inicio de la crisis colectiva y la fragilidad de lo cotidiano.

- La mujer del médico: Representa la sensibilidad, la responsabilidad y la lucidez moral en medio del desastre. Su vista simboliza la conciencia, la compasión y la posibilidad de guía moral. No recibe nombre. Su anonimato la hace arquetípica.

- El médico: Inicialmente es una figura profesional y racional, pero la pérdida de su vista lo vuelve vulnerable. Representa al intelectual/sociedad organizada que pierde su capacidad de control y debe adaptarse al caos.

- La chica de las gafas oscuras:Su personaje evoluciona de ser alguien marcado por la marginalidad a convertirse en uno de los más solidarios y valientes del grupo. Representa la redención y la capacidad de transformación.

- El niño estrábico: Un niño con problemas de visión que queda solo en el encierro. El grupo lo adopta y protege, convirtiéndose en símbolo de la inocencia, la fragilidad y, a la vez, del futuro de la humanidad.

- El viejo de la venda negra: Su experiencia lo convierte en un consejero sabio y práctico. Encierra la memoria de lo humano y simboliza la dignidad en la adversidad.

Estilo

El estilo de Saramago no es mera “forma”. Cada rasgo formal refuerza la experiencia temática.

Ritmo y sintaxis

El autor trabaja con frases largas y encadenadas que fluyen sin las pausas sintácticas convencionales, es decir, sin puntos.

Esa acumulación crea dos efectos complementarios. Por un lado, sensación de aliento continuo, de corriente que arrastra. Por otro, obliga al lector a sostener la atención.

Diálogo (ausencia de marcas convencionales)

Una de las decisiones formales más visibles es la integración de los diálogos en el cuerpo del texto sin guiones ni comillas. Los intercambios se funden con la narración y sólo el contexto indica quién habla.

Esto produce una dificultad deliberada para separar voces. Con ello, se intenta transmitir gráficamente el colapso de las normas sociales y la confusión comunicativa en la novela.

Focalización y voz narrativa

La novela se apoya en una voz omnisciente, pero con notables intrusiones. Así, el narrador conoce pensamientos íntimos de los personajes y, simultáneamente, los comenta, ironiza o moraliza.

No existe distancia neutra prolongada. La voz es a la vez testigo y juez en tonos que van desde la compasión hasta la mordacidad. El resultado es una narración que combina realismo psicológico (acceso a interioridades) con el tono de una fábula o parábola (reflexión general sobre la condición humana).

Anonimato de personajes y economía nominativa

Uno de los aspectos que primero llama la atención en la novela es la ausencia de nombres propios. Simplemente son llamados por ciertas características como el médico, la mujer del médico, el primer ciego.

Al designar por roles Saramago universaliza la experiencia (cualquiera podría ser ese personaje). Además, la falta de apelativos personales facilita la lectura alegórica (los personajes funcionan como tipos sociales y morales). Por último, subraya la despersonalización que trae la crisis: el yo se reduce a función o necesidad.

Formalmente, esa economía nominativa armoniza con la sintaxis sin interrupciones: los roles se insertan como términos en la cadena narrativa más que como nombres que exijan pausa.

Imágenes sensoriales

La escritura pone en primer plano olores, sonidos y tacto para compensar la ceguera: esto cambia el inventario descriptivo del narrador y obliga al lector a imaginar de manera más vívida lo narrado.

Ironía, humor oscuro y distancia crítica

Aunque la novela es en esencia solemne, la voz narrativa emplea humor negro e ironía para señalar lo absurdo de ciertas respuestas sociales (burocracia, autosuficiencia moral).

La ironía no suaviza la denuncia, la hace más aguda. Formalmente, los comentarios parentéticos y las enumeraciones hiperbólicas son los mecanismos recurrentes para esa mordacidad.

Efecto sobre el lector

Formalmente Saramago obliga al lector a trabajar: descifrar quién habla, seguir frases extensas, soportar digresiones morales.

Esa tensión lectora no es gratuita. Busca involucrar éticamente al lector - no permitirle la lectura cómoda- y hacerle responsable en tanto testigo.

Por tanto, el estilo es también pedagogía estética: incomoda para activar la reflexión.

Temas

Algunos de los temas principales que trabaja la novela son:

La fragilidad de la civilización

Uno de los ejes centrales es la idea de que la civilización es una construcción frágil. La epidemia de ceguera revela cuán rápido puede colapsar el orden social cuando se pierden las normas básicas de convivencia.

En el manicomio, donde se concentran los primeros afectados, se observa la transición vertiginosa de un sistema organizado a una situación dominada por el caos, el abuso de poder y la violencia. E

De este modo, el mensaje es claro: la civilización no se sostiene por instituciones sólidas, sino que por acuerdos éticos compartidos. Cuando estos desaparecen, el ser humano puede regresar a la barbarie.

La responsabilidad individual y la solidaridad

Saramago contrapone dos actitudes humanas: el egoísmo que conduce a la violencia y la solidaridad que permite sobrevivir.

Mientras algunos personajes se aprovechan de la situación para imponer dominio y obtener beneficios (como el grupo que acapara la comida), la mujer del médico encarna el polo opuesto. Encarna la entrega desinteresada y el compromiso con los otros.

Con ello, la novela plantea que en la oscuridad de la catástrofe la verdadera medida del ser humano es cómo trata a los demás.

Ceguera física y ceguera moral

El tema más profundo es la relación entre ver y comprender. La epidemia funciona como metáfora de la incapacidad humana para reconocer al prójimo, para advertir los abusos y para actuar con compasión.

La sociedad “veía” antes de la epidemia, pero era moralmente ciega. Con la catástrofe, la ceguera se hace literal y universal. El único personaje que mantiene la vista no representa sólo capacidad visual, sino visión ética. Ver significa responsabilizarse.

El poder y el autoritarismo

La reacción del Estado frente a la epidemia muestra cómo el miedo puede desembocar en políticas inhumanas. En lugar de buscar soluciones colectivas, se impone el aislamiento forzoso, el abandono y la represión.

La cuarentena recuerda campos de concentración y refleja la lógica de un poder que prefiere controlar a la población antes que enfrentar la raíz de los problemas.

Saramago denuncia aquí los abusos de los sistemas políticos y la facilidad con la que sacrifican la dignidad individual en nombre de la seguridad colectiva.

La deshumanización y la degradación

El confinamiento expone la velocidad con que los seres humanos pueden perder su sentido de dignidad. La suciedad, la lucha por la comida, la explotación sexual y la violencia son síntomas de cómo el hambre y el miedo pueden sacar a la superficie lo más oscuro de la naturaleza humana.

Sin embargo, no presenta a todos los personajes como salvajes. Se muestran también pequeños gestos de bondad, lo que sugiere que la degradación no es inevitable, sino producto de decisiones.

Esperanza y reconstrucción

Aunque la novela es amarga y devastadora, el final introduce un resquicio de esperanza. El retorno de la visión apunta a la posibilidad de un nuevo comienzo, pero con un matiz. Haber “recuperado la vista” no significa automáticamente haber aprendido a ver.

De esta manera, el futuro queda abierto. La sociedad puede repetir los mismos errores o construir un nuevo orden más humano. En ese sentido, el tema de la memoria es fundamental: la tragedia sólo tiene sentido si sirve como aprendizaje.

Símbolos

Ensayo sobre la ceguera es una novela bastante simbólica con varios elementos clave.

La ceguera blanca

Se trata de la metáfora central. Su carácter “blanco” la diferencia de la oscuridad habitual de la ceguera: es una luz que enceguece, un exceso de claridad que impide distinguir.

Esto sugiere que el problema no es la falta de información, sino el exceso de estímulos y la incapacidad de discernir. En términos éticos, representa la saturación del mundo moderno, donde todo está iluminado pero nada es visto con profundidad.

Así, intenta demostrar cómo os seres humanos están cegados por su indiferencia, su egoísmo y su incapacidad de reconocer al otro.

La mujer del médico

Como única persona que mantiene la vista, encarna la responsabilidad de ser testigo y guía. Pero su “don” es también una condena: cargar con la visión en medio de la tragedia significa enfrentarse a imágenes insoportables (cadáveres, suciedad, violencia).

Su papel puede interpretarse como figura mesiánica secular: no salva a todos, pero ilumina un camino de humanidad. También representa la conciencia que no puede escapar a la obligación de ver la verdad.

El manicomio/cuarentena

Espacio simbólico donde se concentra la metáfora social. El manicomio se convierte en una réplica reducida del mundo exterior: jerarquías impuestas, luchas de poder, degradación de la dignidad humana.

Es un “laboratorio del desastre” que muestra cómo reacciona la humanidad cuando desaparece la vigilancia institucional y todo depende de la fuerza. Saramago construye aquí una parábola política sobre la corrupción de las estructuras sociales.

La comida y el hambre

Más que recursos biológicos, representan poder y control. Quienes monopolizan la comida en el manicomio se convierten en tiranos.

Así, la escasez revela las desigualdades y la fragilidad de los lazos sociales. En ese sentido, el hambre es un símbolo de la vulnerabilidad humana y de cómo la supervivencia básica puede desmoronar principios morales.

El perro de las lágrimas

Animal que acompaña a la mujer del médico y al grupo. Su simbolismo es doble. Por un lado, representa la compasión instintiva, pues lamer las lágrimas de los humanos es gesto de empatía desinteresada.

Por otra parte, funciona como recordatorio de que, en la catástrofe, los animales pueden ser más solidarios que los hombres. Es símbolo de fidelidad, pureza y compañía en un mundo deshumanizado.

La ciudad devastada

Cuando los protagonistas salen del manicomio y recorren la ciudad, el espacio urbano arruinado simboliza la caída de la modernidad.

La ciudad, antes orgullo del progreso humano, ahora es escenario de ruinas, cadáveres y caos. Es el espejo de la fragilidad de las construcciones culturales y de la vulnerabilidad de lo que se creía permanente.

La visión recuperada al final

El retorno de la vista funciona como símbolo ambivalente: esperanza de renovación, pero también advertencia. La lección no es que la ceguera pasó, sino que puede volver en cualquier momento. Así, lo que importa no es la capacidad física de ver, sino la necesidad moral de mirar al otro.

Lecturas críticas: principales enfoques interpretativos

Ensayo sobre la ceguera es una obra que se abre a múltiples miradas y análisis críticos. Por ello, ha sido estudiada desde diversas aristas.

Lectura existencial y filosófica

La ceguera blanca funciona como metáfora de la condición humana en el mundo moderno. Privados de la vista, los personajes quedan reducidos a la vulnerabilidad más elemental: hambre, miedo, violencia, deseo de sobrevivir.

Esta situación extrema revela que la civilización es un barniz frágil y que, al desaparecer las estructuras sociales emerge lo más primitivo del ser humano.

Desde esta perspectiva, Saramago dialoga con pensadores como Sartre o Camus. El mundo carece de sentido y son los individuos quienes deben dotarlo de significado a través de sus actos.

Lectura política y social

Muchos críticos interpretan la novela como una denuncia de las estructuras de poder y la deshumanización de los sistemas.

El Estado, en lugar de cuidar a los enfermos, los confina y abandona en un manicomio, lo que evidencia la violencia burocrática.

Así, se puede leer como una crítica a las democracias modernas que, aunque funcionales en apariencia, perpetúan desigualdades y permiten la exclusión.

Lectura ética y moral

La novela expone una pregunta clave ¿qué significa ser humano cuando se pierden las garantías sociales?

El contraste entre el caos generalizado (robos, violaciones, asesinatos) y la pequeña comunidad formada por el médico y su esposa muestra que la ética no depende de leyes externas. Se trata de la decisión libre de actuar con solidaridad y compasión.

De esta manera, la obra se convierte en un tratado moral contemporáneo. En la ceguera colectiva la única guía posible es la conciencia individual.

Lectura religiosa y espiritual

Algunos críticos observan paralelos con la tradición bíblica. La mujer del médico, la única vidente, recuerda a figuras mesiánicas: guía al pueblo, sufre y cuida, se convierte en pastora de una humanidad perdida. A la vez, el grupo que la acompaña funciona como una pequeña comunidad de discípulos, con tintes de alegoría cristiana.

Sin embargo, Saramago - conocido por su visión crítica hacia la Iglesia - subvierte este modelo. No hay intervención divina, sino que el destino humano depende solo de la responsabilidad y la solidaridad.

Lectura feminista

La mujer del médico es la gran protagonista de la novela. Su capacidad de ver en medio de la ceguera colectiva no es sólo biológica, sino simbólica. Representa la lucidez, la compasión y la fuerza de las mujeres frente a la pasividad o el desmoronamiento de muchos hombres.

También la chica de las gafas oscuras encarna una resignificación del cuerpo femenino que pasa de objeto de deseo a sujeto activo y solidario.

Desde esta lectura, Ensayo sobre la ceguera puede entenderse como una alegoría de la resistencia femenina frente al colapso social.

Lectura contemporánea

En los últimos años, tras la pandemia de COVID-19, Ensayo sobre la ceguera ha adquirido una renovada vigencia. Muchos críticos y lectores lo reinterpretaron como una profecía literaria: el aislamiento, la incertidumbre, la fragilidad de los sistemas de salud y la indiferencia inicial frente al dolor ajeno recordaron escenas de la novela.

En este sentido, Saramago anticipa la fragilidad estructural de las sociedades globalizadas y la necesidad de replantear las bases de la convivencia.

Explicación del final

Tras sobrevivir a la experiencia del manicomio y vagar por una ciudad en ruinas, el pequeño grupo encabezado por la mujer del médico logra mantener cierta humanidad en medio del caos.

De repente, casi tan misteriosamente como comenzó, la ceguera blanca empieza a desaparecer. El primero en recuperar la vista es el “primer ciego”.

Después, uno a uno, los demás personajes también recuperan la visión. La mujer del médico, que nunca perdió la vista, contempla emocionada el regreso de la luz, pero no lo vive con alivio ingenuo: su última frase sugiere una advertencia sombría “¿Y si fuéramos ciegos que vemos? ¿Ciegos que, viendo, no ven?”.

Lectura esperanzadora

El regreso de la vista puede entenderse como una catarsis colectiva. La humanidad ha atravesado la oscuridad, ha experimentado el límite de la degradación y, tras ello, se le ofrece una segunda oportunidad.

En este sentido, el final abre la posibilidad de un renacer, un regreso a la dignidad y a la vida en comunidad.

Lectura irónica y ambigua

Muchos críticos señalan que Saramago nunca concede un cierre completamente optimista. La pregunta de la mujer del médico introduce una ironía amarga.

Aunque recobren la vista física, los seres humanos podrían seguir siendo “ciegos morales”, incapaces de ver al otro, de reconocer la injusticia y la necesidad de solidaridad.

Desde esta óptica la epidemia es una parábola de la ceguera interior que persiste incluso cuando los ojos funcionan.

Lectura política

La repentina recuperación de la visión puede interpretarse como metáfora de la toma de conciencia social. Los pueblos, cegados por la costumbre, la obediencia o la manipulación, de pronto despiertan y “ven” la realidad.

Sin embargo, esta visión puede ser pasajera si no se construye un cambio profundo. La advertencia final funciona como una crítica a los ciclos de la historia. Incluso después de grandes tragedias, la humanidad suele reincidir en la indiferencia y el egoísmo.

Lectura religiosa y espiritual

Algunos críticos asocian el final con una suerte de redención. La ceguera ha sido una prueba, un “desierto” que la humanidad debía atravesar.

El regreso de la luz es simbólicamente un regreso a la gracia. Sin embargo, como en la tradición bíblica, no todos aprenden la lección. l Por ello, la advertencia de la mujer del médico recuerda a las parábolas de Cristo sobre quienes “teniendo ojos no ven”.

Lectura existencial

Desde la filosofía existencialista el final es menos un alivio que una interpelación. El verdadero problema no era la ceguera física, sino la incapacidad de otorgar sentido al mundo y de convivir éticamente.

Recuperar la vista no garantiza recuperar la humanidad. La última pregunta de la mujer del médico funciona como un eco que deja al lector frente a su propia responsabilidad.

Biografía de José Saramago

José de Sousa Saramago nació en Azinhaga, Portugal, el 16 de noviembre de 1922, en el seno de una familia campesina humilde.

La precariedad de su infancia marcó su visión del mundo. La conciencia de la pobreza, la injusticia y la dureza de la vida rural dejó una huella que más tarde se reflejaría en su literatura.

Aunque no pudo estudiar en la universidad por falta de recursos, se formó de manera autodidacta. Trabajó primero como cerrajero y en distintos oficios hasta consolidarse como periodista, traductor y escritor.

Su militancia política también fue un eje fundamental de su vida. Saramago se afilió al Partido Comunista Portugués en los años cuarenta, cuando el país se encontraba bajo la dictadura de António de Oliveira Salazar.

Esa oposición al régimen lo relegó a la censura y a las dificultades editoriales, pero al mismo tiempo fortaleció su compromiso con las causas sociales, la libertad y la justicia. Tras la Revolución de los Claveles (1974), que derribó la dictadura, Saramago pudo dedicarse plenamente a la literatura.

Su carrera literaria fue tardía en términos de reconocimiento. Aunque había publicado novelas en los años sesenta, su verdadero prestigio llegó en los ochenta con obras como Memorial del convento (1982) y El año de la muerte de Ricardo Reis (1984).

Su estilo inconfundible con frases largas, diálogos incrustados en la narración y una voz irónica y reflexiva se consolidó en estos años. Así, se convirtió en una de las figuras centrales de la narrativa europea contemporánea.

En 1998 recibió el Premio Nobel de Literatura, el primero otorgado a un autor de lengua portuguesa. La Academia destacó su capacidad para “dar vida con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía”.

Contexto de escritura de Ensayo sobre la ceguera

La novela fue publicada en 1995, en un mundo que aún se encontraba en el proceso de redefinirse tras el fin de la Guerra Fría.

Europa experimentaba un aparente progreso económico y político, pero también se enfrentaba a nuevas incertidumbres. Crisis humanitarias, desigualdad social y un modelo neoliberal que reforzaba la lógica del consumo y el individualismo.

En ese clima, Saramago construyó una alegoría radical que desnuda la fragilidad de las estructuras sociales. El escritor veía con preocupación la creciente indiferencia del ser humano frente al sufrimiento ajeno. Temía la “ceguera” moral de sociedades que, aunque tecnológicamente avanzadas, toleraban guerras, hambre y exclusión.

De allí surge la idea de una epidemia que priva a todos de la vista, un recurso narrativo que le permite explorar hasta dónde puede llegar la degradación humana cuando desaparecen las convenciones civilizatorias.

El propio Saramago explicó en entrevistas que no pretendía hacer una obra de ciencia ficción ni de catástrofe, sino una parábola ética y social.

Así, la ceguera blanca, lejos de ser una enfermedad real, era una metáfora de la falta de conciencia y solidaridad: “No nos quedamos ciegos, ya estamos ciegos”, afirmaba.

Impacto de la novela en su trayectoria

Ensayo sobre la ceguera fue fundamental en el reconocimiento internacional que llevó a Saramago a recibir el Premio Nobel de Literatura en 1998.

Aunque la Academia sueca valoró toda su producción, este libro en particular fue visto como la culminación de su capacidad de crear parábolas universales con gran potencia estética y moral.

El impacto cultural también se refleja en que el autor escribió, años después, una secuela: Ensayo sobre la lucidez (2004). Allí retoma a algunos de los personajes y amplía la reflexión sobre la política y la democracia.

Adaptación cinematográfica

La adaptación cinematográfica más conocida es la película Blindness (2008), dirigida por Fernando Meirelles y producida por el equipo que adaptó Cidade de Deus (2002).

El reparto incluye a Julianne Moore (la mujer que ve), Mark Ruffalo (el médico), Gael García Bernal, Danny Glover, Alice Braga, entre otros.

Enfoque y cambios principales respecto a la novela:

La película traduce la premisa a imágenes potentes y explícitas. Así, el aislamiento del manicomio y la degradación social se muestran con realismo visual.

Sin embargo, por razones narrativas y de tiempo se reducen o modifican episodios y personajes secundarios. Además, algunos arcos quedan condensados.

Donde Saramago emplea el lenguaje y la ambigüedad narrativa (sin nombres propios, con largos periodos de interioridad), el cine debe concretar.

Por ejemplo, la película asigna más identificación individual a ciertos personajes (la protagonista interpretada por Julianne Moore tiene un perfil más psicológico, con gestos reconocibles).

Por su parte, el final cinematográfico ofrece una versión visual más explícita de la recuperación, pero mantiene la ambigüedad moral y la atmósfera opresiva.

Recepción crítica

La película fue recibida de forma mixta. Algunos críticos elogiaron su audacia visual, la actuación de Julianne Moore y la dirección de Meirelles.

Otros consideraron que la adaptación no capturaba completamente la densidad filosófica y el tono particular de Saramago. Esto se debe a que gran parte de la fuerza del libro reside en el lenguaje y en la voz narrativa, elementos difíciles de trasladar a la pantalla.

Comercialmente tuvo rendimiento moderado. Su recepción pública reflejó el debate habitual entre lectores fieles y espectadores que interpretan la historia como thriller o fábula distópica.

Impacto en la literatura

La obra consolidó a José Saramago como una de las voces más influyentes de la narrativa universal de finales del siglo XX. Aunque ya había alcanzado prestigio con novelas anteriores, Ensayo sobre la ceguera se convirtió en su obra más emblemática y probablemente la más leída a nivel mundial.

En el plano literario, introdujo una nueva forma de la alegoría. No se trata de un relato moralizante al estilo clásico, sino de una parábola moderna, inquietante, sin moraleja cerrada.

Además, su estilo narrativo marcó una ruptura con las formas dominantes de la novela europea de su tiempo. Autores de distintas lenguas han dialogado con esa forma de narrar, que obliga al lector a ser activo, a “ver” a través de la escritura.

Impacto en la cultura

En la cultura global Ensayo sobre la ceguera trascendió el ámbito literario para convertirse en un símbolo de reflexión ética y social.

La expresión “ceguera blanca” pasó a usarse como metáfora en el discurso político, académico y periodístico. Se utiliza para describir fenómenos de indiferencia social, de incapacidad de ver el sufrimiento ajeno o de aceptar la realidad.

La novela adquirió renovada fuerza en situaciones de crisis colectivas. Durante la pandemia de COVID-19 fue uno de los libros más mencionados, leído como una especie de profecía literaria sobre el aislamiento, la fragilidad de los sistemas de salud y la descomposición social frente al miedo.

En contextos de guerras, migraciones masivas o crisis humanitarias, críticos y activistas han evocado el texto para señalar cómo las sociedades pueden “quedarse ciegas” ante la desgracia de otros.

La obra también se convirtió en un referente en debates sobre ética y política. Se ha estudiado en cursos de filosofía, sociología, medicina, derechos humanos y literatura, pues permite reflexionar sobre la dignidad, la solidaridad, la responsabilidad colectiva y el poder.

Legado

Hoy Ensayo sobre la ceguera forma parte del canon de la literatura contemporánea. Es un libro que sigue circulando en las escuelas, universidades y clubes de lectura de todo el mundo y ha sido traducido a decenas de idiomas.

Su influencia no sólo se mide por las adaptaciones artísticas, sino también por su capacidad de instalarse en el imaginario colectivo como un espejo incómodo de la humanidad.

La pregunta final de la mujer del médico (“¿Y si fuéramos ciegos que ven, ciegos que viendo no ven?”) ha quedado como una de las frases más citadas de la literatura contemporánea.

Ver también: