5 poemas en lengua indígena: la expresión de lo divino

En la cosmovisión indígena, la poesía no es considerada sólo como una forma de arte. Es un vínculo comunitario y espiritual. Es la expresión de lo divino.

Aquí se pueden encontrar textos de distintas culturas prehispánicas y de autores contemporáneos que plantean una realidad conmovedora para nuestra realidad automatizada.

1. Plegaria Guaraní

Ñemombe’u

1

Ñamandu Ru Ete Tenonde:

Péina che rasẽmi jeyma áña;

péina niko, maymáva rovake, natĩri che rasẽ haguã jeyma áña,ajapo haguã che tatatĩna rupa ñemomba’eavykŷgui,

che tatatĩna rupa raka poty ñemomba’eavykŷgui,

urukure’a ra’angakuemínte,

jaguarete inarõitéva,

tatu sa’ỹju,

guasu’uvãrã,

ha opaichagua rei mymba ra’angakuemínte,

ha’etéva oimembágui nde yvágajerére.2

Ajapo haguã avei ajakaite’i jeygua,

ajaka guasu,

mimby re oyrte asy,

mimby reta,

yvyrá karapã ha’ete’ỹva,

hu’y raí akua ha’ete’ỹva.3

Upéicharamo añoiite, pytaguápe ahepyme’ẽ rire,

ahupyty va’erã so’o akytãmi,

asukamí,

juky re’ẽro,

hu’ũit tee’y,

ro’u haguã maymáva che retagua ndive,

ore rataypy rupa jere mbovymínte;ore, nde yvágagui ore tyre’ỹva, pokã pokã mimi,

ha rojojueropytáva gueteri roĩna nde yvý pe.

Nande’yva kudérape ahepyme’ẽ rire.4

Péina niko che rasẽngue a henduka ha a mondo ndéve,

Ñamandu Ru Ete Tenonde!

Traducción

1

Ñamandú, Padre Verdadero, el Primero!

Aquí estoy, condoliéndome otra vez;

aquí estoy, por tanto, de una manera poco reservada, otra vez

condoliéndome,

para hacer con aquello que tocan mis cuencos de neblina

(el centro de las palmas de las manos),

con aquello que tocan las ramas floridas (dedos y uñas) de mis cuencos de neblina,

simples imágenes de pequeñas lechuzas,

de tigres horrorosos,

de armadillos amarillos,

de los comedores de venados (pumas),

y toda clase de simples representaciones animales,

pues los verdaderis están en los alrededores de tu paraíso.2

Para hacer canastillos adornados, verdaderos,

canastos grandes,

flautines de dulcísimos sones,

flautas arracimadas,

arcos de condición imperfecta,

flechas imperfectas de puntas dentadas.3

Solamente entonces, después de habérselas vendido a los extranjeros,

compraré un poco de carne,

un poco de azúcar,

un poco de sal saladísima

y de harina de maíz, imperfecta,

para comerlos junto con todos mis compatriotas, sin excepción,

en torno a los pocos asientos de nuestros fogones,

nosotros, algunos poquísimos huérfanos de tu paraíso

y que nos damos ánimo todavía los unos a los otros

para seguir permaneciendo en tu morada terrenal.

Después de habérselas vendido a los extranjeros (las tallas).4.

¡Escucha el clamor que te envío,

Ñamandú, Padre verdadero, el Primero!

El canto resplandeciente es una antología de plegarias, cantos y textos sagrados de los mbyá-guaraní de Misiones, Argentina. Contiene poemas que expresan la tragedia de una cultura ancestral desfavorecida por la pobreza material y el desarraigo cultural.

El libro fue compilado y comentado por Carlos Martínez Gamba. Los autores son Lorenzo Ramos, Benito Ramos y Antonio Martínez, todos ellos mbyá-guaraní.

La obra es una edición trilingüe (castellano, guaraní paraguayo y mbyá-guaraní) y fue publicada por primera vez en 1984 por la Biblioteca de Cultura Popular y Ediciones del Sol.

Se trata de un documento etnolingüístico, teológico y antropológico, ya que busca preservar su cosmovisión, teogonía y ritos de creación a través del lenguaje poético.

El hablante lírico se dirige a Ñamandú, el dios primordial. Así, expresa su aflicción y humildad, acercándose con dolor reverente.

Se presenta como alguien que crea arte - figuras de animales talladas - como ofrenda simbólica. Se trata de representaciones que evocan el mundo natural y espiritual.

Con ello, se sugiere que el arte guaraní no es decorativo, sino ritual: lo que se talla tiene poder simbólico y vincula lo humano con lo divino.

Por su parte, los objetos son vendidos a los foráneos para sobrevivir. Esta venta no se hace con orgullo, sino con resignación. El comercio de símbolos sagrados con los colonizadores o el mercado externo representa una ruptura con el orden espiritual tradicional.

La comida que se compra con ese dinero es también “imperfecta” y se comparte en comunidad, “los pocos huérfanos” que aún resisten. La palabra “huérfanos” es poderosa, pues revela el desamparo espiritual del pueblo guaraní tras la colonización.

Sin embargo, hay también un gesto de resistencia: seguir tallando, seguir invocando, seguir compartiendo. El poema termina con una súplica directa. La voz poética se dirige nuevamente a Ñamandú, en un tono de urgencia, buscando consuelo y redención.

2. Aún deseo soñar en este valle - Elicura Chihuailaf

Petu kvpa pewmalen tvfachi mapu mew

Mawvn nvtrvgkvnutufi kvrvf

ñi trarin

ka, wenu, ti fvtra vl tripay zugun

fillem ñi feypiley ñi neal choyvn

Mvlewma fentren kulliñ —pilerpuy

mawizantu, pichike lafken

vñvm kvme zugu

Umerkvlen amun:

Iñche ñi pewi mu, kiñe fvcha

kizu vgvm ñi wiñomeal ti

pu llampvzkeñ

ñi pichike gemun tremkvlen

antv mew

Ramtukenueli tunten tripantv

ñi nien pienew fey mu

ayvwkvlean

Chumael tukulpageafuy ti genolu?

Ñi newen tukulpan mew mogeley

ta Mapu

ka fey mu mvley taiñ Kuyfikeche

tañi mollfvñ

Kimaymi, kimaymi, chumgelu —feypi

petu kvpa pewmalelfun tvfachi

Mapu mew?

Traducción

Las lluvias tocan las cuerdas

de su aire

y, arriba, es el coro que lanza

el sonido de la fertilidad

Muchos animales hubo —va diciendo

montes, lagos, aves buenas palabras

Avanzo con los ojos cerrados:

Veo, en mí, al anciano

que esperando el regreso

de las mariposas

habita los días de su infancia

No me preguntes la edad —me dice

y estaré contento

para qué pronunciar lo que

no existe?

En la energía de la memoria

la Tierra vive

y en ella la sangre de los

Antepasados

¿Comprenderás, comprenderás

por qué —dice

aún deseo soñar en este Valle?

Elicura Chihuailaf (Chile, 1952) es un escritor de origen mapuche que ha cultivado una obra bilingüe en la que predomina el concepto de oralitor. En su cultura se privilegia la palabra hablada, pues todas las historias y tradiciones son trasmitidas de forma oral. Por ello, a la hora de escribir un poema, resulta esencial tomar en consideración la memoria de los antepasados.

Desde el inicio, la naturaleza no es sólo un paisaje. Es música viva, comunicación cósmica y sabiduría. En la cosmovisión indígena, los elementos naturales poseen espíritu y energía. La lluvia, el aire y el canto del “coro” (los truenos y el viento) son señales de la fertilidad y de la vida que se regenera.

Aquí aparece una voz que narra el tiempo anterior, cuando el territorio estaba poblado de vida animal y vegetal. Esta referencia implícita a un pasado más rico sugiere también una pérdida, una transformación del entorno.

En la tradición mapuche, el territorio (Wallmapu) no es un simple espacio geográfico, sino un ser vivo. Los montes, los lagos y los animales tienen palabra, es decir, comunican. El poema recoge esta visión, donde el lenguaje no es exclusivo de los humanos.

Por su parte, avanzar con los ojos cerrados sugiere un caminar espiritual o visionario: la percepción interior es más importante que la visión externa. El hablante se encuentra con un anciano que está dentro de él, símbolo de la memoria ancestral y de la sabiduría que habita en cada persona como herencia cultural.

La continuidad espiritual entre los vivos y los muertos no se rompe. La Tierra es territorio sagrado, porque contiene la historia y el cuerpo de quienes la habitaron. .

Es importante señalar que se rompe con la concepción occidental del tiempo como línea y medida. Para el anciano, la edad no es importante, porque el presente no se limita a una cifra cronológica. El tiempo es memoria, espacio, relación con los otros y con la Tierra.

Los versos concluyen con una pregunta. Soñar en el valle significa no rendirse, seguir imaginando y viviendo en el lugar sagrado de los antepasados.

En el contexto de la historia mapuche - marcada por despojos, desplazamientos y violencia - este deseo de “soñar en el valle” es un acto de resistencia cultural y de afirmación identitaria.

3. No acabarán mis flores - Nezahualcóyotl

Ajtlamis noxochiu

ajtlamis nokuik

in nokonyaewa / san nikuikanitl

Xexeliuij moyauaj

kosauia xochitl:

ye on kalakilo

sakuan kalijtik.

Traducción

No acabarán mis flores,

no cesarán mis cantos.

Yo cantor los elevo,

se reparten, se esparcen.

Aun cuando las flores / se marchitan y amarillecen,

serán llevadas allá

al interior de la casa / del ave de plumas de oro.

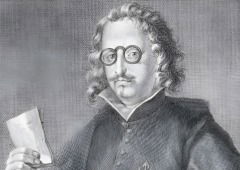

Nezahualcóyotl (1402 - 1472) fue un tlatoani (gobernante) del altepetl de Texcoco, ciudad aliada de Tenochtitlan en el centro de México prehispánico.

Fue filósofo, poeta, legislador y arquitecto. Su nombre significa “Coyote Hambriento” en náhuatl. Es una de las figuras más destacadas del pensamiento indígena mesoamericano.

En un mundo marcado por la guerra, la muerte y la religión, desarrolló una visión profundamente reflexiva. Sus poemas, conservados gracias a la tradición oral y a recopilaciones posteriores, exploran temas como la fugacidad de la vida, el arte, la búsqueda de la verdad y el contacto con lo divino.

El texto comienza con una afirmación de eternidad: “No acabarán mis flores, no cesarán mis cantos”. En la poesía náhuatl, flores y cantos representan la sabiduría y la verdad. El hablante se identifica como “el cantor”, una figura sagrada que da forma a lo efímero para hacerlo eterno.

Aunque las flores “se marchitan y amarillecen” - símbolo de la inevitable muerte -, se afirma que serán llevadas al “interior de la casa del ave de plumas de oro”.

Esta imagen evoca lo divino. El "ave de plumas de oro" puede interpretarse como Quetzalcóatl, símbolo de la creación o como metáfora del mundo celestial. Así, la poesía trasciende la muerte, elevándose al mundo de los dioses.

Revisa Nezahualcóyotl: 11 poemas del Rey Poeta náhuatl

4. Canción de la luna pobre - Jaime Huenún

Inche ta mapun püchiche gen

Inche ta mapun püchiche gen

ka mülen ta kiñe inal lewfu mew.

Inche ta mapunzuguken

tañi zugun inche tañi pu reñma.Ñi ñuke ñüküf ke chi zugukey.

Ñi chaw gankey ketxan.

Ñi kuku gütxamelkenew ta

kuyfi ke mapuche ñi zugu.“Yamkeaymi tañi üy,

üyagtulayaymi ta pu wenüy,

chaliafimi ta chi antü ka ta chi mapu,

kelluafimi ta mi pu karukatu.”Fey tüfa chi gülam elukeenew

ñi laku rüpütumew,

ta ñi ñuke ta ñi petu pepilkan

kümeke kachilla mültxün.Inche ta mapun che pichi wentxugen,

kümege ta yu keñemewmageael,

pewmaayu txafmapu mew

kom püchike che ñi rakizuam.

Traducción

La luna viaja sin ropa

ahora que hace frío;

se oculta y llora bajito

detrás de montes y ríos.La luna va sin kupán

por cerros y cordilleras,

huyendo del aguanieve

que cubre las torrenteras.¿Te queda mate, Rayén?

¿Te queda muday, Kayún?

¿Queda carne en esa olla?

¿Hay kofke de nguillatún?La luna va sola al cielo,

más pobre que un ratón,

hay que ofrecerle comida,

hay que encenderle el fogón.Acérquese, luna pobre,

rodando por la pradera,

aquí le daremos sopa,

frazadas y cabecera.Acérquese a esta ruka,

que no la asusten los perros,

los niños le harán cariño

en la carita y el pelo.Mañana puede seguir

su viaje al amanecer,

bien abrigada con mantas,

feliz como un cascabel.

Jaime Huenún (Chile, 1967) es un reconocido poeta mapuche-huilliche, ensayista y gestor cultural. Su obra ha sido pionera en tender puentes entre la poesía indígena y la literatura contemporánea en español, abriendo espacio para la voz mapuche en circuitos nacionales e internacionales.

A lo largo de su trayectoria, ha combinado temáticas vinculadas a la identidad indígena, el territorio, la memoria y la vida comunitaria.

Ha sido también editor de antologías y promotor de literatura indígena para niños y jóvenes, como el libro Palabras de tierra y sol, de donde proviene este poema.

Aquí se presenta una luna humanizada, que no brilla con fuerza, sino que está sola y sin abrigo. Esta inversión simbólica (la luna no como diosa, sino como figura vulnerable) prepara el tono empático del poema.

El tono se vuelve maternal y comunitario: la luna, “más pobre que un ratón”, merece ser acogida. Así, el fogón simboliza el hogar, el calor, la transmisión del amor familiar, elementos claves en la cultura mapuche.

Finalmente, el texto cierra con esperanza. La luna podrá continuar su viaje, ahora protegida y alegre. La compasión del pueblo mapuche se ha manifestado en una acción concreta de acogida, donde lo cotidiano (mantas, sopa) se transforma en gesto sagrado.

5. Cantemos ya - Tecayehuatzin de Huexotzinco

¡Tía oc toncuicacan!

Tia oc toncuicacan,

tia oc toncuicatocan,

in xochitonalo calitec,

¡antocnihuan!

¿Catlique?

In nicquicnamiqui,

¿canin quintemohua?

quen on huehuetitlan,

ya nican ah.

Zan nixochitlatlaoncoya,

in namocniuhtzin,

in zan chichimecatecuitli,

Tecayehuatzin.

¿Ac in,

aoc timochin,

tic ahuiltizque,

tic huellamachtizque,

Moyocoyatzin?Intla ca nipa, yeccan ten, Tlaxcala,

noxoxochipoyoncuica.

Tia poyoncuica

in Xicontencatli, in Temilotzin,

zan Cuitlizcatl tecuitli.Cuauhtamiyohuachan,

Oceloyohualichan,

Huexotzinco.

In oncan in itlamicohuacan

in maceuhcatzin, in in Tlacahuepan.

Niman oncan on ahuiya

ixochicuapilhuan,

ixopancala itecuhhuan.Zan cacahuaxochitica,

tlapapahuitihuitze,

ye oncan in xochiahahuiya

aitec.Yehuantzin conitquitihuitze iteocuitlachimal.

Ma tla iecacehuaz,

teoaxochicuauhcocoltica,

quetzalipantica

tonteahuiltico

xopancala itec.Chalchiuhtetzilacatli ihcacahua,

xochiayauac quiyahuitl

on quiztoc in tlalticpac.

Zacuan cala imanca

in ixtilahuaquitequi.

Ye temohua ipiltzin,

xoxopan in ompa temoya,

in Ipalnemohuani.

In mocuicaizhuayotia

moxochiapana huehuetitlan,

mo malina.

Ye motech on quiza

a ihuintixochitli,

¡ma xon ahuiyacan!

Traducción

¡Cantemos ya,

continuemos ahora los cantos

en medio de la florida luz y el calor,

oh amigos nuestros!

¿Quiénes son?

Yo salgo a su encuentro,

¿dónde los busco?,

en el lugar de los atabales,

aquí mismo.

Yo sólo concibo cantos floridos,

yo vuestro amigo,

soy sólo el señor chichimeca,

Tecayehuatzin.

¿Acaso alguien,

acaso no todos nosotros,

daremos alegría,

haremos feliz,

al Inventor de sí mismo?Ojalá que allá, en buen tiempo, en Tlaxcala,

estén mis floridos cantos aletargantes.

Ojalá estén los cantos que embriagan

de Xicohténcatl, de Temilotzin,

del príncipe Cuitlizcatl.El Tamoanchan de las águilas,

la Casa de la noche de los tigres

están en Huexotzinco.

Allá está el lugar de la muerte

del quien hizo merecimientos, Tlacahuepan.

Allá se alegran

las flores que son la comunidad de los príncipes,

los señores, en sus casas de primavera.Con flores de cacao,

exclama y viene veloz,

allá con las flores se alegra

en el interior de las aguas.

Viene de prisa con su escudo de oro.

Que con abanicos,

con el cayado de flores rojas,

con banderas de pluma de quetzal

vengamos a dar alegría

en el interior de las casas de la primavera.Resuenan los timbales color de jade,

lluvia de florido rocío

ha caído sobre la tierra.

En la casa de plumas amarillas

está lloviendo con fuerza.

Su hijo ha bajado,

en la primavera desciende allí,

es el Dador de la Vida.

Sus cantos hacen crecer,

se adorna con flores en el lugar de los atabales,

se entrelaza.

De aquí ya salen,

las flores que embriagan,

¡alegraos!

Tecayehuatzin fue un señor (tlatoani) de Huexotzinco, ciudad situada en la región poblano-tlaxcalteca, activo durante finales del siglo XV y principios del siglo XVI. A pesar de sus responsabilidades como gobernante, fue reconocido como uno de los tlamatinime, es decir, sabios o filósofos-poetas.

En la tradición náhuatl, la poesía no era simplemente una forma de arte, sino un camino hacia el conocimiento y la verdad. Se la conocía como in xochitl in cuicatl (“la flor y el canto”) y constituía la manera privilegiada de expresar lo inefable. Se trataba de una forma de meditación filosófica y religiosa.

El texto se abre con una exhortación colectiva: cantar juntos es un acto de comunión espiritual. La "florida luz" y el "calor" remiten a la abundancia, a la vida y al gozo compartido. La poesía es aquí una celebración de la existencia y de la amistad.

De este modo, el canto es una forma de diálogo con lo divino, un intento de devolverle al mundo un gesto de belleza y gratitud.

Bibliografía:

- Chihuailaf, Elicura. ((2008). Sueños de Luna Azul. Editorial Cuatro Vientos.

- Ramos, Lorenzo, Benito Ramos y Antonio Martínez. (1991). El canto resplandeciente. Ediciones del Sol.

- V.V.A.A (2006). Trece poetas del mundo azteca. Fundación Editorial El perro y la rana.

- V.V.A.A. (2020). Palabras de tierra y sol. Poemas y relatos mapuche para niños y niñas. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Ver también: