Hagamos un trato de Mario Benedetti: análisis del poema

El poema “Hagamos un trato” de Mario Benedetti (Uruguay, 1920 - 2009) es una declaración de confianza, lealtad y apoyo mutuo.

A través de un lenguaje directo, el hablante lírico propone un pacto de reciprocidad con el otro. Se trata de un compromiso que trasciende lo amoroso. Es una reflexión sobre la solidaridad, la compañía y la necesidad de construir vínculos auténticos en un mundo donde el aislamiento y la desesperanza parecen dominar.

Poema Hagamos un trato

Compañera

usted sabe

puede contar

conmigo

no hasta dos

o hasta diez

sino contar

conmigo

si alguna vez

advierte

que la miro a los ojos

y una veta de amor

reconoce en los míos

no alerte sus fusiles

ni piense qué delirio

a pesar de la veta

o tal vez porque existe

usted puede contar

conmigo

si otras veces

me encuentra

huraño sin motivo

no piense qué flojera

igual puede contar

conmigo

pero hagamos un trato

yo quisiera contar

con usted

es tan lindo

saber que usted existe

uno se siente vivo

y cuando digo esto

quiero decir contar

aunque sea hasta dos

aunque sea hasta cinco

no ya para que acuda

presurosa en mi auxilio

sino para saber

a ciencia cierta

que usted sabe que puede

contar conmigo.

De qué trata el poema

El poema plantea un pacto de lealtad, afecto y presencia entre el hablante lírico y la persona a quien se dirige. Lejos de un amor idealizado o puramente romántico, el texto propone una relación basada en la confianza mutua, la empatía y el acompañamiento en los momentos difíciles.

De este modo, la voz poética invita a “hacer un trato”, es decir, a construir un compromiso. Estar el uno para el otro cuando el mundo se vuelve incierto.

A través de un lenguaje sencillo y coloquial, Benedetti transforma un gesto cotidiano (mirar a los ojos, estar presente) en un acto de profunda significación ética.

Con ello, no se celebra la pasión, sino la constancia. Asimismo, no se exalta el deseo, sino la fidelidad. Es una declaración de amor serena, donde la promesa no se expresa en palabras grandilocuentes, sino en la voluntad de permanecer junto al otro.

Más allá de su tono íntimo, encierra una dimensión colectiva. Al hablar de confianza y apoyo mutuo, se alude también al compromiso social y a la fraternidad entre las personas.

En tiempos de soledad o adversidad - como los que vivía América Latina durante su escritura - el texto ofrece una respuesta. Se trata de la importancia de no rendirse al aislamiento y sostener al otro como forma de esperanza compartida.

Estructura del poema

Está escrito en verso libre, sin métrica ni rima fija, pero mantiene musicalidad gracias al ritmo conversacional y a las repeticiones.

Así, se compone de tres partes que se desarrollan con una coherencia progresiva. Primero, la propuesta del pacto. Luego, la definición de las condiciones y, finalmente, la reafirmación de la promesa de acompañamiento.

El tono coloquial y la sintaxis sencilla evocan una conversación íntima. Benedetti logra cadencia mediante el uso reiterado del pronombre “yo” y el verbo “estar”, que refuerzan la idea de presencia constante.

Además, la ausencia de puntuación marcada y el encadenamiento natural de las frases generan un efecto de cercanía.

Temas

Algunos de los temas principales son:

La confianza y el compromiso

El poema se construye en torno a una propuesta de confianza mutua. El hablante lírico no pide amor incondicional ni promete perfección, sino que ofrece su presencia constante y su lealtad.

De este modo, no es una declaración pasional, sino una invitación a establecer una relación fundada en la reciprocidad y la honestidad. Con ello, se transforma el concepto de amor tan frecuentemente idealizado en la poesía tradicional en un acto real y posible.

El trato implica una responsabilidad afectiva. Estar ahí cuando el otro lo necesite, acompañar sin juzgar, ofrecer comprensión. El verso “yo estoy aquí para quedarme” sintetiza esa voluntad de permanencia.

No se trata de una promesa vacía, sino de un compromiso cotidiano que se reafirma en la acción. En una época marcada por la inestabilidad política y la incertidumbre social, el autor propone la confianza como un gesto de resistencia ante el miedo y la soledad.

La solidaridad frente a la soledad

Otro de los temas centrales del poema es la necesidad de compañía. El hablante no busca dominar ni poseer, sino compartir la existencia.

En un mundo donde el aislamiento y el desencanto parecen predominar, se propone una alianza basada en la solidaridad afectiva. El “trato” que propone el hablante no es sólo emocional, sino también ético. Es comprometerse con el bienestar del otro.

La referencia a los “fusiles” sugiere que el amor no debe vivirse con desconfianza ni como una amenaza. El otro no es un enemigo potencial, sino un aliado.

Entonces, el texto se convierte en una afirmación contra el individualismo moderno y contra la deshumanización provocada por la rutina o el miedo.

El “trato” que propone el hablante no es sólo emocional, sino también ético: comprometerse con el bienestar del otro.

El amor como acto de presencia y permanencia

Aquí se redefine el amor no como un sentimiento abstracto o grandilocuente, sino como una práctica cotidiana. En “Hagamos un trato” el amor se expresa a través del verbo “estar”, reiterado como un mantra a lo largo del poema.

De esta manera, amar no es una emoción pasajera, sino un ejercicio constante de presencia. Este “estar” implica no huir ante las dificultades, permanecer cuando la vida se torna compleja y sostener el vínculo incluso en el silencio.

Por eso, el poema tiene un tono sereno, muy alejado del romanticismo exaltado. Es una forma de amor más humana, más imperfecta, pero también más real.

La permanencia no se asocia a la dependencia, sino a la decisión consciente de compartir la vida. El hablante no promete un amor eterno, sino una compañía sincera.

Con ello, se plantea que la auténtica forma de amar no reside en la intensidad de las emociones, sino en la constancia de los gestos y la lealtad del compromiso.

La esperanza en la humanidad

En un plano más amplio, “Hagamos un trato” puede leerse como una metáfora de la necesidad de reconstruir la fe en los lazos humanos.

Benedetti, que vivió el exilio y la represión durante la dictadura, escribió muchos de sus textos desde la preocupación por la pérdida de solidaridad y la desconfianza entre las personas.

Así, el poema propone la recuperación de esa fe en el otro. Frente al desencanto colectivo, el “trato” representa una utopía íntima: creer que aún es posible construir relaciones sinceras.

Esa esperanza, aunque sencilla, tiene un carácter profundamente revolucionario. La confianza se vuelve un acto de resistencia ante la deshumanización del mundo moderno.

En este sentido, el texto no sólo habla de amor, sino de humanidad. La propuesta es una forma de ética: hacer del afecto y de la lealtad una forma de transformar la vida cotidiana.

Símbolos

Algunos de los símbolos esenciales dentro del poema son:

El trato

El título es ya un símbolo esencial, pues representa la base de toda la propuesta que se desarrolla en los versos. “El trato” no es un contrato legal ni una promesa solemne, sino un pacto de confianza sustentado en la sinceridad y la reciprocidad.

En él se condensa la idea de un amor que no necesita grandilocuencia, sino acuerdos simples para sostenerse. Así, se transforma una palabra del ámbito cotidiano - habitualmente asociada al intercambio comercial o al compromiso formal - en un signo emocional. Se trata de un acto de fe en el otro

Los ojos

En el poema la mirada adquiere una fuerza simbólica que trasciende lo puramente físico. Se convierte en un puente silencioso entre dos almas. Un gesto de reconocimiento mutuo que no necesita palabras.

Ver al otro a los ojos implica aceptarlo tal como es, sin máscaras ni defensas, y, a la vez, abrirse a ser visto en la propia vulnerabilidad.

Este símbolo se enlaza con la idea de la confianza. Mirar a los ojos es confiar, es permitir que el otro perciba la verdad interior, las emociones auténticas que no pueden disimularse. Se condensa todo lo que la palabra a veces no alcanza a decir.

El estar

La insistencia en el verbo “estar” constituye uno de los ejes simbólicos más poderosos del poema. En su reiteración, se otorga valor a la presencia, a la constancia silenciosa que sostiene los vínculos.

“Estar” no significa simplemente ocupar un lugar físico, sino permanecer incluso en los momentos difíciles. Es acompañar, resistir y compartir la existencia del otro.

Este símbolo remite a una concepción del amor y la amistad como actos cotidianos y reales, no idealizados ni efímeros. A diferencia del amor romántico que se nutre de promesas abstractas, el “estar” que propone Benedetti es un compromiso concreto.

Al repetirlo, convierte el verbo en una declaración ética. El verdadero amor no se define por las palabras que lo proclaman, sino por la presencia que lo sostiene día tras día.

El silencio

El silencio funciona como el contrapunto de la palabra. Si el lenguaje crea el pacto, el silencio lo sostiene.

Así, no presenta el silencio como vacío o ausencia, sino como un espacio donde habita la comprensión profunda. En una relación auténtica, el silencio compartido puede ser tan significativo como las palabras, porque en él no hay necesidad de explicación ni artificio.

Simbólicamente representa la serenidad y la madurez emocional que permiten estar con el otro sin exigir ni invadir. Es un silencio que acompaña, que cuida.

La veta

En el poema el hablante dice “hay en tu sonrisa una veta de amor”. Esa “veta” simboliza el núcleo de bondad que sobrevive incluso en medio del dolor.

Es una imagen minera. La veta es la capa profunda donde se encuentra el mineral precioso, invisible a simple vista, pero esencial. Por ello, representa lo auténtico, lo incorruptible del ser humano, aquello que lo hace digno de confianza.

De este modo, se sugiere que el amor o la amistad verdaderos no niegan el cansancio ni las heridas, sino que reconocen la luz que aún brilla entre ellas.

Además, en un contexto histórico de exilio, esta imagen adquiere una fuerza particular. Es el resto de humanidad que permanece intacto incluso cuando el mundo se vuelve adverso.

Los fusiles

La referencia a los fusiles introduce una dimensión política, en símbolo de violencia y represión. Así, representan el conflicto externo que contrasta con el pacto íntimo de amor y compañía que propone el hablante.

De todos modos, el hecho de que se afirme “cuando los fusiles callen” le otorga a los versos un matiz de esperanza. En este sentido, el poema trasciende el ámbito privado y se inscribe en la tradición del compromiso social del autor. El amor y la amistad se convierten en refugio, pero también en acto de resistencia frente a la barbarie.

Figuras retóricas

Algunas de las principales figuras retóricas dentro del poema son:

Paralelismo

Es una de las figuras estructurales más notables en el poema. Se utiliza la repetición de estructuras sintácticas similares para crear una sensación de equilibrio y correspondencia entre las partes del texto. Así, se genera musicalidad y coherencia.

Sin embargo, su función va más allá de lo formal. Refuerza la idea de reciprocidad, de correspondencia afectiva, que es la esencia del “trato”.

El paralelismo construye el texto como un diálogo implícito, una conversación interior donde cada condición (“si alguna vez…”) tiene su respuesta o su consecuencia (“entonces…”).

Anáfora

La anáfora es la repetición de una o más palabras al inicio de los versos. Esto otorga al poema una cadencia casi litúrgica. En "Hagamos un trato" se repiten expresiones como “si alguna vez”, “entonces”, “yo estoy aquí”.

Estas repeticiones marcan el ritmo del poema y funcionan como una insistencia. Con ello, el hablante reafirma su promesa de permanencia a través de la reiteración.

Epífora

A diferencia de la anáfora, la epífora consiste en repetir una palabra o expresión al final de los versos o frases. En este poema la insistencia en la idea de “estar” y “quedarse” reafirma el compromiso del hablante. Es la promesa de acompañar no sólo en los momentos felices, sino en los duros.

Esta figura retórica refuerza la dimensión afectiva. El texto termina donde empieza, en el deseo de permanecer. En ese sentido, no es sólo un recurso sonoro, sino una declaración. El amor no se grita una vez, se repite hasta hacerse costumbre.

Apóstrofe

El poema está estructurado como una apelación directa al “tú”, una conversación íntima entre el hablante y la persona amada.

El apóstrofe crea cercanía emocional y confiere un tono confidencial, casi conversacional. Este rasgo es esencial en la poesía de Benedetti, donde el “tú” no es sólo una figura retórica, sino el centro de su humanismo. La creencia en el otro como espejo y refugio.

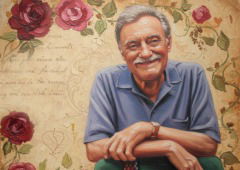

Biografía del autor

Mario Benedetti (Paso de los Toros, Uruguay, 1920 – Montevideo, 2009) fue uno de los escritores más representativos de la literatura latinoamericana del siglo XX. Su obra se caracteriza por un estilo claro y accesible. Abarca poesía, narrativa, ensayo y teatro.

Hijo de inmigrantes italianos, pasó su infancia en Montevideo, donde desarrolló desde muy joven una sensibilidad social marcada por las desigualdades de su entorno. Esa mirada solidaria y empática hacia el otro, hacia el ciudadano común, fue un eje central en toda su creación literaria.

Durante su juventud, trabajó como vendedor, taquígrafo y funcionario público, experiencias que le permitieron conocer de cerca la vida cotidiana de la clase media uruguaya. Esa cotidianidad, con sus frustraciones, sueños y esperanzas, se transformó luego en materia poética y narrativa.

A partir de la década de 1940 comenzó a vincularse con círculos literarios e intelectuales, publicando sus primeros libros de poesía (La víspera indeleble, 1945) y ensayos.

Sin embargo, su consolidación llegó en los años cincuenta y sesenta. Se convirtió en una de las voces más reconocibles de la llamada “Generación del 45”, un grupo de escritores uruguayos comprometidos con la realidad social y política de su tiempo.

Benedetti militó en causas sociales, apoyó movimientos de izquierda y se opuso abiertamente a la dictadura militar uruguaya (1973 - 1985).

Esta postura le costó el exilio, primero en Argentina, luego en Perú, Cuba y España. Durante ese período su obra adquirió un tono más político, pero nunca perdió su dimensión íntima.

Obras como La tregua (1960), Gracias por el fuego (1965), El cumpleaños de Juan Ángel (1971) o Primavera con una esquina rota (1982) reflejan ese estilo.

Contexto de escritura del poema

El poema "Hagamos un trato" fue escrito en la década de 1960 y publicado por primera vez en el libro Poemas de la oficina (1956). Sin embargo, alcanzó mayor popularidad al ser incluido en Poemas de otros (1973). Esta obra reunió muchos de los textos más representativos de su poética del compromiso afectivo y social.

El contexto histórico de su escritura es fundamental. Uruguay, como gran parte de América Latina, atravesaba en los años cincuenta y sesenta una época de cambios sociales y tensiones políticas.

La desigualdad económica y el desencanto con los modelos europeos marcaron la sensibilidad de toda una generación. En ese escenario, Benedetti propone una respuesta ética.

En los años posteriores, con la creciente inestabilidad política en Uruguay y el endurecimiento de los regímenes autoritarios en América Latina, el poema adquirió una nueva lectura.

Su mensaje de lealtad y resistencia se interpretó como un gesto político. “Estar” junto al otro también significaba mantenerse firme ante la represión, no traicionar los ideales ni la humanidad compartida. Así, trascendió su sentido íntimo y se convirtió en un símbolo de fraternidad y esperanza colectiva.

Además, en el ámbito literario, el texto se inscribe dentro del realismo humanista o poesía testimonial, que buscaba devolver la palabra a la gente común. Frente a la poesía hermética o elitista, Benedetti propone una poesía “de todos los días”, cercana al habla coloquial.

Impacto cultural y recepción del poema

Desde su publicación "Hagamos un trato" se convirtió en uno de los poemas más emblemáticos de Mario Benedetti. Esto se debe a su capacidad de unir lo íntimo con lo colectivo.

A primera vista parece una declaración amorosa, un compromiso entre dos personas que se prometen compañía y lealtad. Sin embargo, bajo esa superficie se esconde una dimensión más amplia.

Así, el “trato” no sólo es un pacto entre amantes, sino entre seres humanos que deciden acompañarse en medio de un mundo hostil. Este doble registro explica su enorme difusión: fue leído tanto en clave romántica como en clave política.

Durante los años setenta y ochenta, el poema alcanzó una relevancia particular en América Latina, marcada por dictaduras, exilios y represión.

En ese contexto “estar para el otro” se convirtió en un acto de resistencia. Quienes vivían la persecución política, la censura o la pérdida de seres queridos encontraron en los versos de Benedetti un refugio moral.

En el ámbito cultural, trascendió para convertirse en una pieza viva dentro del imaginario colectivo. Ha sido recitado en actos políticos, representaciones teatrales y conciertos.

También ha aparecido en antologías escolares, programas radiales y lecturas públicas. Su tono conversacional, casi coloquial, lo volvió particularmente adecuado para la oralidad..

Reinterpretaciones musicales y artísticas

El poema fue ampliamente difundido gracias a las adaptaciones musicales que se hicieron a partir de la década de 1970. Cantautores como Joan Manuel Serrat, Daniel Viglietti, Nach, Pablo Milanés y Adriana Varela pusieron voz y melodía a los versos de Benedetti, ayudando a consolidar su presencia en la cultura popular hispanoamericana.

Además, ha sido recitado por actores y poetas en obras teatrales, documentales y lecturas performáticas, muchas de ellas vinculadas a la memoria histórica.

En países como Uruguay, Argentina, Chile y España sus versos fueron utilizados en homenajes a desaparecidos, en campañas de solidaridad y en conmemoraciones del exilio.

En esos contextos, el poema adquirió una dimensión ética y política. La lealtad del “trato” se interpretó como una promesa de no olvidar, de mantener viva la memoria colectiva.

Relecturas filosóficas y contemporáneas

En las últimas décadas "Hagamos un trato" ha sido objeto de múltiples lecturas filosóficas, especialmente desde la ética del cuidado y la filosofía de la alteridad.

Pensadores contemporáneos lo han vinculado con nociones como la responsabilidad hacia el otro o la ética de la presencia. En un mundo marcado por la desconexión emocional y el individualismo, el poema adquiere una vigencia sorprendente. Plantea una contracultura de la empatía.

El “trato” propuesto por Benedetti puede leerse como una forma de resistencia al nihilismo moderno. Frente al desencanto y la soledad que caracterizan al siglo XXI, se ofrece una alternativa humanista: reconstruir la esperanza a través del vínculo.

Asimismo, ha sido revalorizado desde perspectivas de género y nuevas sensibilidades afectivas. Su mensaje no reproduce una lógica de dependencia romántica, sino de reciprocidad y respeto mutuo.

El trato se basa en la confianza y la libertad, no en la posesión. Por eso, el poema sigue siendo leído por nuevas generaciones que encuentran en él una visión del amor más ética que pasional, más solidaria que idealizada.

Vigencia y legado

Más de medio siglo después de su publicación, "Hagamos un trato" continúa siendo uno de los poemas más citados y recordados de la literatura en español.

Su permanencia se debe a que encarna la esencia del pensamiento de Benedetti: la fe en la bondad del ser humano, la posibilidad de la ternura incluso en los tiempos difíciles.

En el plano educativo, el poema se enseña como ejemplo de la poesía conversacional latinoamericana, pero también como testimonio ético.

En el plano cultural, sigue circulando en redes sociales, lecturas públicas y recitales, donde conserva su poder de conmover. Su lenguaje, despojado de artificio, lo hace atemporal.

Ver también: