Siddhartha: resumen y análisis de la novela de Herman Hesse

Siddhartha, novela publicada por Hermann Hesse en 1922, es una de las obras espirituales más influyentes del siglo XX. Así, propone un viaje interior en el que su protagonista emprende la exploración más difícil: la del autoconocimiento.

El autor conjuga la filosofía oriental con la introspección occidental. Con ello, muestra que la sabiduría no se alcanza mediante la doctrina o la imitación, sino por medio de la experiencia personal y la integración de los contrarios.

¿De qué se trata la novela?

Narra la búsqueda espiritual de Siddhartha que vive en la India antigua. Insatisfecho con las respuestas religiosas y filosóficas ofrecidas por su entorno, abandona los privilegios familiares para experimentar la vida por sí mismo.

A través de fases sucesivas - la renuncia ascética, la vida sensual y mercantil, la desesperación, la escucha del río y la soledad -recorre un camino que culmina en la iluminación.

De este modo, la novela contrapone la sabiduría vivida frente la teoría religiosa. Con ello, presenta el despertar como un retorno unitario donde los opuestos (placer/renuncia, palabra/silencio, individuo/totalidad) se reconcilian.

Resumen detallado

Ambientada en la India antigua, la obra se abre con la descripción de la infancia y juventud de Siddhartha. Es hijo de un venerado sacerdote, educado en los sagrados textos védicos y en las prácticas rituales de su casta.

Desde muy temprano se distingue por su inteligencia, autodisciplina y serenidad, cualidades que despiertan la admiración de su entorno.

Junto a su inseparable amigo Govinda, medita bajo los árboles, estudia los himnos del Rigveda y practica la purificación espiritual conforme a los preceptos del brahmanismo.

Sin embargo, pese a su aparente perfección, siente un profundo vacío. Presiente que el conocimiento que ha adquirido es sólo repetición de palabras ajenas, no una experiencia genuina del Absoluto. Esta inquietud existencial será el motor de toda su travesía.

Movido por este anhelo, Siddhartha decide abandonar su hogar, desafiando el amor y la autoridad de su padre. Acompañado por Govinda, se une a un grupo de samanas, ascetas errantes que practican la mortificación del cuerpo, la meditación y la renuncia total.

Durante años aprende a dominar sus sentidos, a suprimir el deseo y a disolver su individualidad mediante la negación. No obstante, advierte que la ascética extrema no conduce a la liberación, sino a un vacío estéril.

Comprende que la experiencia directa de la existencia es el verdadero camino hacia la sabiduría. Esta toma de conciencia lo lleva a romper también con los samanas, convencido de que ningún maestro externo puede conducirlo al despertar interior.

El encuentro con Gautama, el Buda histórico, marca una etapa crucial en su evolución espiritual. Siddhartha y Govinda asisten a las enseñanzas del Iluminado y quedan impresionados por su calma y su resplandor interior.

Govinda decide unirse a su comunidad, pero Siddhartha se niega a seguirlo. Aunque reconoce la perfección del Buda, intuye que la doctrina, por verdadera que sea, no puede sustituir la experiencia personal.

Ya ha entendido que la sabiduría no se comunica mediante palabras ni se imita. Es fruto de la vivencia directa del ser. Este momento simboliza la ruptura definitiva con la dependencia intelectual y la apertura a una nueva forma de conocimiento basada en la experiencia interior.

Solo y libre de toda doctrina, Siddhartha desciende al mundo de los sentidos. Al encontrarse con su propia corporeidad, siente que ha renacido.

A orillas del río conoce a Kamala, una cortesana bella e inteligente que le enseña el arte del amor y el placer. Fascinado por ella, acepta el aprendizaje de la vida mundana. Se viste con ropas finas, aprende el trato con los comerciantes y entra al servicio del rico Kamaswami, de quien aprende los mecanismos del comercio, la negociación y la riqueza.

Durante años el joven brahmán se deja absorber por los juegos del mundo: el dinero, la pasión, el lujo y la ambición. Poco a poco, sin advertirlo, su alma se llena de hastío. Comprende que el goce prolongado se transforma en tedio y que la posesión no satisface el espíritu. El mundo que antes le parecía lleno de vida se torna vacío y sin sentido.

Una noche, tras una visión que le revela su degradación moral, huye desesperado y llega al borde del suicidio junto a un río. Exhausto, contempla su reflejo en el agua y siente que todas las ilusiones han muerto.

En ese instante límite, al escuchar la sílaba sagrada Om, experimenta una transformación. Comprende que en el fondo del sufrimiento late una corriente de vida que nunca cesa. El río, símbolo central de la novela, se convierte desde entonces en su guía y su maestro.

Allí encuentra a Vasudeva, el barquero, un hombre de sabiduría sencilla que le ofrece refugio y amistad. Bajo su tutela, Siddhartha aprende a escuchar el río.

Su sonido le revela la simultaneidad de todos los tiempos, la unidad entre el nacimiento y la muerte, entre el amor y la pérdida. Comprende que la vida no es una serie de opuestos, sino un flujo continuo en el que todo se reconcilia. En esa armonía silenciosa encuentra la paz que había buscado durante toda su vida.

El regreso de Kamala, años más tarde, cierra el ciclo del destino. Convertida al budismo, viaja con su hijo (fruto de su relación con Siddhartha), pero muere tras la mordedura de una serpiente.

Así, Siddhartha se queda al cuidado del joven, intentando amarlo y educarlo. Sin embargo, el hijo huye y el protagonista se ve obligado a aceptar el dolor de la pérdida.

Este sufrimiento, lejos de destruirlo, lo purifica. Aprende que el amor humano, aunque causa apego, también es vía hacia la compasión universal. En ese momento alcanza la verdadera sabiduría: ya no busca escapar del mundo, sino abrazarlo en su totalidad.

Al final, tras la muerte de Vasudeva, continúa solo junto al río. Cuando Govinda lo visita, convertido en anciano monje, se asombra ante la serenidad de su antiguo amigo.

Siddhartha no le ofrece una doctrina ni una enseñanza, sino su presencia. En un gesto simbólico, Govinda besa su frente y tiene una visión de unidad: todos los rostros de la existencia se funden en uno solo, el rostro del Todo.

La novela culmina con la revelación de que toda existencia es un río donde el tiempo, la vida y la muerte se funden en un solo fluir eterno.

Personajes principales y su significación

- Siddhartha: protagonista y arquetipo del buscador. No representa una figura hagiográfica del Buda histórico, sino que simboliza el camino individual hacia la sabiduría. Funciona como metáfora de la individuación: aprende que la verdad no se transmite, se experimenta.

- Govinda: amigo y contrapunto. Su fidelidad a maestros y doctrinas lo hace figura del discípulo tradicional, del que busca seguridad en la transmisión. Su papel es mostrar la tensión entre fe doctrinal y experiencia vivida.

- Gotama (el Buda): representa la enseñanza moral y comunitaria que Hesse respeta, pero considera insuficiente para la individuación completa. Su figura es la del maestro universal cuyas verdades ayudan a muchos, pero no suplen la necesidad de la experiencia personal.

- Kamala: cortesana y maestra del amor terrenal. Simboliza lo sensual, lo atractivo y la belleza transformadora. Con ella Siddhartha aprende el lenguaje del amor humano y la atracción como posibilidad de conocimiento (no como simple tentación).

- Kamaswami: mercader que encarna el mundo de los negocios y la astucia. Es la contraparte del asceta, demuestra la trampa del éxito material cuando se desvía del sentido vital profundo.

- Vasudeva (el barquero): figura central para la segunda mitad de la novela. Encarna la sabiduría del silencio, la escucha y la comprensión del tiempo como totalidad. Es guía que enseña por presencia y por ejemplo, no por dogma.

- El hijo de Siddhartha: le enseña al protagonista el desapego necesario para la madurez espiritual. Su rechazo obliga a Siddhartha a transformar el amor en compasión.

Temas

La novela aborda una multiplicidad de temas que giran en torno a la búsqueda espiritual, la identidad, la sabiduría, y la unidad del ser con el todo.

Se trata de una exploración del sentido de la existencia y de los caminos posibles hacia la iluminación, entendida como una experiencia personal y totalizadora del mundo.

La búsqueda individual de la verdad

Uno de los pilares fundamentales de Siddhartha es la afirmación de que la verdad no puede ser enseñada ni impuesta, sino únicamente descubierta a través de la experiencia personal.

La novela se erige como una defensa de la autonomía espiritual frente a la obediencia ciega a cualquier sistema doctrinal. Desde su juventud, el protagonista desconfía de las fórmulas religiosas y de la autoridad de los maestros, porque intuye que cada ser debe recorrer su propio camino.

Esta búsqueda individual implica un acto de ruptura con la tradición, pero no en un sentido de rebeldía destructiva, sino de emancipación interior.

Hesse plantea que el conocimiento auténtico no se alcanza repitiendo las verdades ajenas, sino experimentando la vida en toda su profundidad.

Por tanto, la iluminación no se concibe como un don revelado por otro, sino como la madurez espiritual que surge de haber vivido plenamente el error, el deseo y el sufrimiento.

Experiencia vs. doctrina

La tensión entre doctrina y experiencia atraviesa toda la novela y constituye una de sus reflexiones más universales.

Hesse distingue entre el conocimiento verbal (la palabra, el dogma, la enseñanza externa) y el conocimiento interior, aquel que se integra en la conciencia a través del vivir. El primero es acumulativo y racional, mientras que el segundo es intuitivo y transformador.

Cuando Siddhartha escucha las enseñanzas de Buda, las comprende intelectualmente, pero reconoce que seguir un camino ya trazado lo alejaría de su propia verdad.

Así, la novela propone una crítica. La sabiduría no se encuentra en el discurso, sino en la vivencia directa del mundo. La palabra, aunque necesaria, se vuelve insuficiente cuando no se encarna. Sólo mediante la experiencia (la caída, el placer, la pérdida y la comprensión del dolor) el conocimiento se convierte en sabiduría.

En este sentido, el autor reformula la enseñanza budista desde una perspectiva existencial y moderna. Cada ser humano debe ser su propio maestro.

Dualidad y unidad

El universo de Siddhartha está estructurado sobre la tensión de los opuestos que refleja tanto la dialéctica espiritual oriental como la psicología occidental.

El protagonista transita entre extremos: el ascetismo y el hedonismo, la espiritualidad y el deseo, el silencio y la palabra. Sin embargo, la novela no propone elegir entre ellos, sino trascenderlos.

Hesse adopta la visión del Tao y del pensamiento budista. Los contrarios son complementarios y se funden en una totalidad superior. La iluminación ocurre cuando Siddhartha comprende que no hay una verdadera oposición entre el mundo del espíritu y el mundo de los sentidos. Ambos son expresiones del mismo todo.

Esta comprensión de la unidad del ser anula las fronteras morales entre “bueno” y “malo”, “puro” e “impuro”. Sólo al aceptar la totalidad de la existencia, se libera de la fragmentación y alcanza la armonía interior.

Con ello, la novela promueve una visión no dualista del mundo. Así, la verdad no reside en la negación del cuerpo ni en la huida del deseo, sino en la integración consciente de todos los aspectos de la vida.

Tiempo y eternidad

En la novela el tiempo no es concebido como una línea progresiva, sino como una simultaneidad donde pasado, presente y futuro coexisten.

El río, símbolo central de la obra, encarna esta concepción. Sus aguas fluyen, pero siempre son las mismas aguas. Así, su movimiento constante revela la permanencia dentro del cambio.

En su aprendizaje con Vasudeva, Siddhartha escucha el murmullo del río y comprende que cada instante contiene todos los demás. Esta experiencia lo conduce a una visión cósmica del tiempo, cercana tanto al pensamiento budista sobre la impermanencia como a la intuición nietzscheana del eterno retorno.

De este modo, la eternidad no es una duración infinita, sino la percepción de la totalidad del ser en el instante presente. Así, el hombre iluminado no “progresa” hacia la verdad, sino que despierta a la eternidad que siempre ha estado allí.

Renuncia y plenitud

A lo largo de la novela Hesse reformula el concepto de renuncia alejándolo de su sentido ascético tradicional. En la primera etapa de su vida, Siddhartha renuncia al placer y a los bienes materiales buscando purificarse.

Sin embargo, esta renuncia es todavía una forma de deseo: el deseo de liberación. Sólo después de haber conocido el mundo, el amor y la riqueza comprende que la renuncia auténtica no consiste en huir del mundo, sino en aceptarlo sin apego.

La verdadera plenitud surge cuando el yo deja de oponerse a la vida y se entrega a ella con comprensión y compasión. En esta madurez espiritual, la renuncia ya no es represión, sino fruto de la sabiduría interior. Siddhartha no desprecia el placer ni el dolor. Los reconoce como expresiones del mismo fluir universal.

Amor y desapego

El tema del amor adquiere en Siddhartha un valor iniciático. En su relación con Kamala, el protagonista descubre el deseo, la sensualidad y el vínculo humano, pero también el sufrimiento que produce el apego.

Hesse plantea una evolución del amor desde su forma posesiva y egoica hasta su expresión más alta: la compasión. Cuando Siddhartha pierde a Kamala y a su hijo, comprende que amar verdaderamente implica dejar ir.

El amor, en su forma madura, ya no busca poseer al otro, sino reconocerlo como parte del todo. Así, el desapego no significa indiferencia, sino la comprensión de que el amor no puede existir sin libertad.

El dolor que siente Siddhartha al perder a su hijo se convierte en su última lección: amar es aceptar el ciclo de la vida y del cambio.

Individuación y autoconocimiento

Siddhartha puede leerse como una alegoría del proceso de individuación. La novela expresa la integración de las partes fragmentarias del sujeto: el espíritu y el cuerpo, la razón y la emoción, el consciente y el inconsciente.

En su travesía vital, el protagonista encarna el arquetipo del héroe espiritual que desciende a los abismos del yo para emerger transformado. Este viaje es interno: el descubrimiento del propio ser como reflejo del universo.

La iluminación final simboliza la reconciliación del hombre consigo mismo y con el todo, un estado donde las contradicciones se disuelven y el ego se extingue.

Desde esta perspectiva, se trata de una parábola sobre la madurez del alma humana, que debe atravesar la soledad, la tentación y la pérdida para reconocerse en su plenitud.

Símbolos

La simbología en Siddhartha es esencial para la comprensión de su estructura filosófica. Hesse recurre a imágenes universales que condensan los principios de las tradiciones orientales, el pensamiento budista, el hinduismo y el taoísmo, pero también a motivos propios de la filosofía occidental y del misticismo romántico.

El río

Es el símbolo más poderoso y omnipresente. Representa el flujo de la vida, la totalidad del ser, el eterno retorno y la interconexión de todas las cosas.

Así, enseña a Siddhartha que el tiempo no existe como secuencia, sino como totalidad simultánea. Escuchar el río equivale a escuchar la voz del mundo, donde todo se funde en una unidad armónica.

El agua fluye y cambia, pero siempre es la misma. Del mismo modo, el ser humano atraviesa transformaciones, sin dejar de ser parte del todo.

El barquero

Vasudeva funciona como símbolo del sabio silencioso y del mediador entre el mundo material y el espiritual. No enseña mediante palabras, sino a través de la presencia y la contemplación.

En él se encarna la figura del guía espiritual desprovisto de autoridad dogmática. Se trata de alguien que acompaña el proceso del discípulo hasta que este puede “escuchar el río” por sí mismo.

El camino

Simboliza la búsqueda interior del hombre. Cada etapa de la vida de Siddhartha corresponde a un estadio del autoconocimiento. La niñez espiritual (la vida con los brahmanes), la juventud rebelde (la vida de los samanas), la madurez mundana (la etapa con Kamala y Kamaswami) y la sabiduría final (el encuentro con el río).

Este itinerario no conduce a un punto de llegada, sino a una comprensión cíclica: el camino es la vida misma.

El hijo

Representa el apego humano y la dificultad de aceptar la libertad del otro. Su partida obliga a Siddhartha a romper el último lazo de su ego y a comprender que amar no significa poseer.

De esta manera, el hijo es el espejo que le devuelve al protagonista la imagen de su propio padre, cerrando así el círculo generacional.

La palabra Om

La sílaba sagrada del hinduismo simboliza la totalidad divina, la vibración primordial que sostiene el universo. Cuando Siddhartha escucha el “Om” en el río, reconoce la unidad de todas las cosas. Este sonido representa la reconciliación del espíritu humano con el cosmos.

Lecturas críticas de la novela

A lo largo del siglo XX y XXI Siddhartha ha sido objeto de una amplia gama de interpretaciones críticas. La novela se ha leído tanto como una parábola espiritual de inspiración oriental, como una alegoría moderna del proceso de individuación occidental.

Lectura filosófica y espiritual

Siddhartha se inscribe en el marco del pensamiento místico universal. La obra no pretende enseñar doctrinas budistas o hinduistas de manera ortodoxa, sino que reinterpreta dichas tradiciones bajo la óptica del humanismo occidental.

En este sentido, Hesse no presenta una imitación del camino de Buda, sino una búsqueda paralela que trasciende la religión formal para convertirse en un viaje interior hacia la totalidad del ser.

Por ello, la figura de Siddhartha encarna la idea de que la verdad no puede ser enseñada, sino vivida. Desde esta perspectiva, la novela se ha asociado a corrientes filosóficas como el existencialismo espiritual o la fenomenología del ser, donde el conocimiento surge de la experiencia directa y la autoconciencia.

Lectura psicológica

Diversos estudiosos han interpretado Siddhartha como una representación narrativa del proceso de individuación descrito por Carl Gustav Jung, con quien Hesse mantuvo afinidades intelectuales.

En esta lectura cada etapa de la vida de Siddhartha (el ascetismo, el hedonismo, la desesperación y finalmente la iluminación) simboliza un estadio de integración psíquica de las polaridades humanas.

El río, recurrente símbolo en la novela, se entiende como la imagen arquetípica del inconsciente, donde todos los fragmentos del ser confluyen y se reconcilian en una totalidad fluida y dinámica.

Así, la iluminación final de Siddhartha no es sólo una experiencia religiosa, sino una síntesis psicológica que culmina en la aceptación de la vida como totalidad.

Lectura cultural e histórica

Siddhartha ha sido interpretada como una respuesta crítica al desencanto espiritual de la Europa de entreguerras. Escrita tras la Primera Guerra Mundial, refleja la crisis del humanismo occidental y la búsqueda de sentido ante el colapso de los valores tradicionales.

Varios críticos consideraron la novela una tentativa de reconciliar la razón europea con la espiritualidad oriental, proponiendo un nuevo humanismo que trascendiera el materialismo moderno.

Lecturas contemporáneas y posmodernas

En la actualidad se ha replanteado el sentido de Siddhartha desde enfoques decoloniales y de género. Algunos críticos señalan que, aunque la novela pretende universalizar la búsqueda espiritual, su estructura sigue respondiendo a una mirada masculina del sujeto.

Por ejemplo, la figura de Kamala ha sido revisada por la crítica feminista como una representación ambivalente del principio femenino, oscilante entre la sensualidad y la maternidad sagrada.

Aun así, su papel ha sido reevaluado como esencial para la transformación de Siddhartha. Ella encarna la dimensión corpórea del conocimiento que el protagonista debe integrar para alcanzar la totalidad.

En cuanto a la crítica decolonial, se ha planteado que Hesse idealiza el Oriente desde una óptica occidental romántica. Sin embargo, también se reconoce que la novela contribuyó a abrir un diálogo intercultural y filosófico que anticipó las corrientes de pensamiento globales del siglo XX.

Dimensión filosófica: Oriente y Occidente en Siddhartha

Siddhartha se sitúa en un punto de encuentro entre dos tradiciones culturales y espirituales. Por un lado, el pensamiento oriental que concibe la existencia como unidad e interdependencia. Por otro, la filosofía occidental moderna que enfatiza la interioridad y la búsqueda existencial.

Hermann Hesse logra articular ambas visiones en una narración que traduce los conceptos espirituales de Oriente al lenguaje de la conciencia moderna. De este modo, la novela se convierte en una mediación entre mundos.

Desde la perspectiva oriental, Siddhartha se basa en el hinduismo, el budismo y el taoísmo. El hinduismo aporta la idea de la unidad del Atman (alma individual) con el Brahman (alma universal).

Esta intuición de la no-dualidad (advaita) atraviesa toda la obra y se contrapone a la fragmentación del pensamiento racional occidental.

Por su parte, el budismo introduce los principios de la impermanencia (anicca), la insustancialidad del yo (anatta) y el camino medio. Siddhartha sólo alcanza la paz cuando trasciende el deseo y comprende la vacuidad de la existencia individual.

Finalmente, el taoísmo se expresa en la noción del wu wei, o acción sin esfuerzo, la fluidez del río como metáfora del orden natural (Tao) y la aceptación del devenir sin resistencia. El sabio Vasudeva, silencioso y armónico, encarna precisamente esta sabiduría taoísta.

Desde la tradición occidental, Hesse dialoga con la filosofía existencial. La obra refleja la influencia de Friedrich Nietzsche, particularmente en la idea de que el individuo debe superar las estructuras impuestas por la religión y la moral para crear su propio camino espiritual.

Siddhartha, al rechazar las enseñanzas de los brahmanes, los samanas y hasta las del propio Buda, encarna la noción nietzscheana del Übermensch espiritual. Aquel que se libera de los valores heredados para afirmar su propia experiencia como fuente de verdad.

Sin embargo, a diferencia del héroe nietzscheano, la superación en Siddhartha no es afirmación de la voluntad de poder, sino de la voluntad de comprensión, que une en lugar de dominar.

El pensamiento de Carl Gustav Jung también se halla en la estructura psicológica de la novela. Hesse, lector cercano del psicoanálisis junguiano, traduce el viaje de Siddhartha en un proceso deindividuación. Es decir, de integración de los opuestos que habitan en la psique.

El ascetismo, el deseo, el sufrimiento y la contemplación no son etapas exteriores, sino proyecciones internas del alma en su camino hacia la totalidad. En este sentido, el río puede entenderse como símbolo del inconsciente colectivo, donde confluyen todas las formas del ser.

Asimismo, la novela se inscribe en la tradición mística cristiana y romántica alemana. Especialmente en su concepción de la unión del alma con lo divino a través de la experiencia directa, no mediada por la institución religiosa.

Como en Meister Eckhart o en Novalis, la iluminación no es un acto de fe, sino una experiencia interior de unidad con el todo. Esta afinidad entre misticismo cristiano y pensamiento oriental le permite a Hesse construir un puente espiritual que trasciende las fronteras culturales.

Hesse traduce el lenguaje metafísico de las tradiciones orientales en los términos de la subjetividad moderna. Mientras que el pensamiento oriental tiende a la disolución del yo en el todo, Hesse parte del yo individual moderno (fragmentado, angustiado, en búsqueda) y lo conduce hacia una experiencia de unidad.

De este modo, la novela responde a la crisis espiritual de Occidente en el siglo XX. Un mundo marcado por la racionalización y la pérdida de sentido encuentra en el pensamiento oriental una vía de reconciliación entre el espíritu y la materia, entre el individuo y la totalidad.

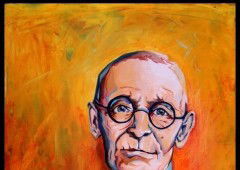

Biografía del autor

Hermann Hesse (1877 - 1962) fue un escritor germano-suizo cuya obra combina elementos autobiográficos con preocupaciones espirituales y psicológicas.

Su interés por la filosofía, la literatura oriental y la psicología (en particular las ideas de Jung sobre la individuación) marcan gran parte de su obra.

Tras la Primera Guerra Mundial experimentó una crisis personal y espiritual que lo llevó a buscar respuestas en la literatura y el pensamiento oriental.Ese trasfondo es decisivo para la escritura de Siddhartha, publicada en 1922.

Hesse recibió el Premio Nobel de Literatura en 1946, en reconocimiento a una obra que explora la introspección, la búsqueda del yo y la tensión entre el individuo y la sociedad.

Contexto de escritura y recepción de la novela

Siddhartha surgió en la Europa de entreguerras, en la estela de desorientación que produjo la Gran Guerra y la crisis de las certezas burguesas y religiosas.

Para Hesse la literatura debía ofrecer medios de autoconocimiento y sanación. Por ello, la novela recoge el interés por las filosofías orientales (hinduismo y budismo), así como la influencia de corrientes psicológicas modernas y la convicción de que la verdad es vivencial.

Hesse no pretendía reproducir históricamente la India antigua con fidelidad antropológica. A partir de motivos orientales creó una fábula espiritual universal, destinada tanto a lectores europeos de su tiempo como a generaciones posteriores que buscaban alternativas espirituales.

Recepción de la novela

Cuando apareció en 1922 Siddhartha fue recibida dentro del marco de la obra de Hermann Hesse: su público valoraba la búsqueda estética y espiritual que atraviesa su narrativa.

En la Europa de entreguerras, lectores y críticos encontraron en Hesse una voz que articulaba una alternativa introspectiva y humanista.

La novela fue apreciada por su estilo lírico y por su capacidad para traducir intuiciones religiosas orientales a una sensibilidad occidental.

Se la leyó tanto como fábula espiritual como parábola psicológica, lo que facilitó su aceptación en círculos literarios y filosóficos interesados en nuevas maneras de pensar la subjetividad y la trascendencia.

Difusión en América y auge en la contracultura de los años 60–70

La circulación de Siddhartha en Estados Unidos y América Latina creció significativamente durante las décadas centrales del siglo XX.

A partir de los años sesenta la novela se convirtió en texto de cabecera para la llamada contracultura. Jóvenes, buscadores espirituales, movimientos alternativos y lectores vinculados al fenómeno de la “búsqueda oriental” adoptaron la obra como guía simbólica.

Hubo varios aspectos que encajaron con una generación que cuestionaba el consumismo, la guerra y la autoridad establecida. Su reivindicación de la experiencia individual frente a las instituciones, así como su fusión de misticismo oriental con sensibilidad romántica cautivaron a los lectores.

Influencia en la espiritualidad moderna y la “industria” del bienestar

La novela tuvo un efecto práctico en la difusión de prácticas y discursos espirituales de inspiración oriental en Occidente.

Contribuyó a familiarizar a lectores no especialistas con conceptos como la meditación, el desapego y la escucha como vía de conocimiento.

En décadas posteriores este trasvase cultural alimentó tanto movimientos de práctica contemplativa (meditación, mindfulness) como una prolífica oferta editorial de autoayuda.

En este sentido, Siddhartha no solo fue un libro leído por intelectuales. Se convirtió en uno de los textos que ayudaron a legitimar la búsqueda interior como parte aceptable del horizonte cultural occidental.

Recepción académica y debates críticos

En la academia la novela ha generado un abanico de lecturas: literarias, religiosas, psicológicas y culturalmente comparativas.

Por un lado, algunos estudios han valorado la capacidad de Hesse para convertir motivos orientales en una parábola accesible a lectores europeos. Por otro, la influencia de la psicología junguiana ha propiciado interpretaciones en términos de individuación y arquetipos.

Sin embargo, también hubo críticas. Algunos especialistas han señalado tendencias a la idealización o simplificación de tradiciones orientales, alertando sobre formas de apropiación cultural que transforman complejos sistemas religiosos en imágenes parciales útiles al imaginario occidental.

Controversias: apropiación cultural y exotismo

Un punto recurrente en la crítica contemporánea es la cuestión de la apropiación cultural. Hesse no pretendió erudición religiosa. Su propósito fue literario y existencial.

Aun así, convertir elementos del budismo, hinduismo y taoísmo en símbolos adaptados a una psicología occidental puede producir lecturas que lo descontextualizan.

Investigadores contemporáneos subrayan que estas lecturas deben ponerse en diálogo con las tradiciones originales. De esta manera, se puede evitar la instrumentalización de prácticas y conceptos orientales meramente como recursos estéticos o terapéuticos en Occidente.

Legado intergeneracional y presencia en la enseñanza

Siddhartha mantiene una presencia estable en planes de estudio de literatura comparada, cursos sobre misticismo moderno y seminarios de psicología y religión.

Su brevedad y claridad simbólica la hacen útil en contextos docentes para ilustrar temas como la recepción de Oriente en Occidente, la novela como fábula ética y la relación entre literatura y religión.

Asimismo, la obra sigue siendo objeto de tesis, artículos y discusiones interdisciplinarias que exploran su complejidad simbólica, su lugar en la obra de Hesse y su relación con pensadores como Jung y Nietzsche.

Impacto

Siddhartha ha inspirado adaptaciones teatrales, musicales y versiones para público juvenil. Su imaginería (el río, el barquero, la transformación interior) es frecuente en discursos culturales y educativos sobre espiritualidad.

En la cultura popular contemporánea frases, pasajes y metáforas de la novela circulan en blogs, manuales de autoayuda y redes sociales.

Impacto sociopolítico indirecto

Aunque Siddhartha no es una obra política en sentido estricto, su valorización de la autonomía personal y la desconfianza hacia instituciones puede leerse como una contribución cultural a procesos de crítica social.

En contextos en que la legitimidad de instituciones religiosas o estatales fue cuestionada, la novela ofreció una narrativa simbólica de emancipación interior paralela a demandas sociales de libertad y justicia.

Ver también: