Tristitia: análisis del poema de Abraham Valdelomar

El poema "Tristitia" de Abraham Valdelomar es una de las piezas más representativas de la poesía peruana de inicios del siglo XX.

El autor evoca su infancia en Pisco con un tono melancólico y nostálgico. El mar, las campanas y la tristeza de sus padres se convierten en símbolos de una niñez marcada por la soledad y el desamparo.

Además, este texto abre un camino hacia la valoración de lo íntimo y lo provinciano como materia poética. Frente a la grandilocuencia modernista de influencia europea, Valdelomar apostó por la sencillez y la autenticidad de lo personal.

Poema Tristitia

Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola,

se deslizó en la paz de una aldea lejana,

entre el manso rumor con que muere una ola

y el tañer doloroso de una vieja campana.Dábame el mar la nota de su melancolía;

el cielo, la serena quietud de su belleza

los besos de mi madre, una dulce alegría,

y la muerte del sol, una vaga tristeza.En la mañana azul, al despertar, sentía

el canto de las olas como una melodía

y luego el soplo denso, perfumado, del mar,

y lo que él me dijera, aún en mi alma persiste;mi padre era callado y mi madre era triste

y la alegría nadie me la supo enseñar.

¿De qué trata el poema?

"Tristitia" es un texto en el que Abraham Valdelomar evoca su infancia en el ambiente costeño de Pisco, marcada por la nostalgia, la soledad y una melancolía temprana.

El hablante lírico recuerda el mar, el tañido de las campanas y la tristeza de sus padres como elementos constitutivos de su sensibilidad.

La voz poética reconoce que, a pesar de los momentos dulces y serenos, su niñez estuvo envuelta en una atmósfera de silencio y desdicha. Esto forjó una visión existencial en la que la alegría parece haber estado ausente.

Estructura

El poema está compuesto por tres estrofas de cuatro versos cada una y una final de dos versos.

El predominio del endecasílabo le otorga musicalidad y un aire clásico, muy en la línea del modernismo más sobrio, que solía recurrir a formas métricas tradicionales para transmitir armonía.

En cuanto a la rima se observa lo siguiente:

- La primera estrofa sigue un esquema ABAB, que alterna sonoridades y reproduce el vaivén de las olas evocadas en los versos.

- La segunda estrofa también emplea ABAB, manteniendo la continuidad musical, como si la voz poética quisiera extender la cadencia del mar y del tañido de la campana a lo largo del poema.

- La tercera estrofa rompe levemente la regularidad con un esquema AABCCB, lo que genera un cierre distinto y más enfático. Este cambio subraya la confesión final: “la alegría nadie me la supo enseñar”, que funciona como un verso epifánico y concluyente.

Temas

Algunos de los temas principales dentro del texto son:

La infancia como matriz de identidad

El poema es un viaje al pasado, a la niñez del hablante, que no se presenta como un tiempo de juego o inocencia, sino como un espacio de formación marcado por la soledad y la tristeza.

De este modo, la infancia no es un recuerdo luminoso, sino la raíz de una melancolía vital que acompañará siempre al poeta.

La nostalgia como eje de la memoria

El tono general es de evocación nostálgica. Cada elemento (el mar, la campana, el cielo, los besos de la madre) se recuerda con dulzura, pero también con dolor.

Con ello, el hablante refleja esa ambigüedad entre belleza y tristeza que caracteriza la memoria poética.

La herencia familiar

El padre silencioso y la madre triste transmiten al hablante una concepción sombría de la vida. La niñez aparece como el espacio donde se heredan no sólo rasgos físicos, sino también disposiciones anímicas. Así, la melancolía no es solo individual, sino parte de una cadena familiar.

La imposibilidad de la alegría

El cierre del poema condensa el tema central: la incapacidad de haber conocido la felicidad plena.

Así, el hablante reconoce que su educación emocional estuvo marcada por la tristeza y que la alegría no fue una experiencia transmitida ni aprendida.

Esta confesión, cargada de fatalismo, sitúa el poema en una línea existencial cercana a la poesía de la desolación.

Símbolos

Valdelomar emplea símbolos vinculados al paisaje y a la intimidad familiar que funcionan como espejos del estado emocional:

El mar

Es el símbolo más potente del poema. Su “nota de melancolía” refleja la cadencia interminable del recuerdo y la imposibilidad de escapar de la tristeza.

Así, se convierte en una presencia constante que configura un paisaje emocional. Con ello, representa tanto la belleza como la nostalgia, la inmensidad y el desasosiego.

La campana

Su tañido doloroso introduce el símbolo de lo fúnebre, del paso del tiempo y de la cercanía de la muerte.

En la tradición católica la campaña acompaña tanto las celebraciones como los duelos, pero aquí se asocia directamente a la tristeza y al duelo existencial.

El sol que muere

Es un símbolo de la fugacidad y de la pérdida. La puesta del sol genera una tristeza vaga, que se integra en la visión de la infancia como un tiempo en el que cada belleza lleva implícita una sensación de pérdida.

El cielo azul y la mañana

Representan momentos de calma y serenidad, pero no están exentos de fragilidad. Son símbolos de lo efímero, de lo bello que se desvanece con rapidez.

Los padres

No son sólo figuras familiares, sino símbolos de disposiciones anímicas heredadas. El silencio del padre y la tristeza de la madre representan la transmisión generacional de una melancolía que marca al hijo para siempre.

Figuras retóricas

Algunas de las principales figuras retóricas dentro del poema son:

Metáfora

La metáfora consiste en trasladar el sentido de un término a otro con el que guarda una relación de semejanza, sin usar palabras comparativas como “como” o “cual”. Se utiliza para expresar ideas o sentimientos de manera más poética o sugerente.

“el tañer doloroso de una vieja campana”

La campana no sólo suena, sino que “tañe dolorosamente”, atribuyéndole un carácter humano y emocional. Esto convierte el sonido en símbolo de melancolía y refuerza el tono triste de la infancia del poeta.

Comparación o símil

Es una figura que establece semejanza entre dos elementos usando palabras comparativas como “como”, “cual” o “semejante a”. Sirve para hacer más visual o sensible una idea o sensación.

“sentía el canto de las olas como una melodía”

Aquí el mar no sólo produce un sonido, sino que se compara con una melodía. Esto intensifica la percepción musical y emocional del paisaje, mostrando cómo la naturaleza influye en la sensibilidad del niño.

Personificación o prosopopeya

Consiste en atribuir cualidades humanas a objetos, animales o elementos de la naturaleza. Ayuda a dar vida a los elementos del poema y a reflejar estados emocionales.

“lo que él me dijera, aún en mi alma persiste”

El mar “habla” al yo lírico, aunque obviamente no lo hace literalmente. La personificación permite que la naturaleza sea un interlocutor que deja huella emocional, enfatizando la relación íntima del hablante con su entorno.

Aliteración

Se trata de la repetición de sonidos consonánticos en palabras próximas para crear musicalidad, ritmo o enfatizar sensaciones.

“Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola”

La repetición de sonidos suaves (s y l) refuerza la sensación de calma y serenidad mezclada con tristeza, reproduciendo fonéticamente la lentitud y la dulzura melancólica de la infancia.

Anáfora

Consiste en la repetición de una o varias palabras al comienzo de versos o frases consecutivas. Sirve para enfatizar ideas o generar musicalidad.

“Mi infancia…

Mi padre era callado y mi madre era triste…”

Aquí la repetición de “mi” centra la atención en la experiencia personal, subrayando la voz íntima y autobiográfica del poema. Con ello, se refuerza la sensación de pertenencia y recuerdo intenso.

Hipérbaton

Es la alteración del orden lógico de las palabras en la oración, generalmente para enfatizar, crear ritmo o armonía poética.

“Entre el manso rumor con que muere una ola”

El orden de la frase resalta “manso rumor” antes de “que muere una ola”, priorizando la sensación sonora sobre la acción física. De este modo, se crea un efecto más lírico y contemplativo.

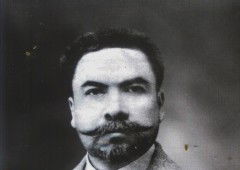

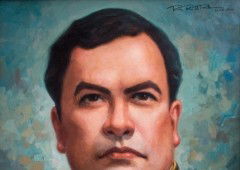

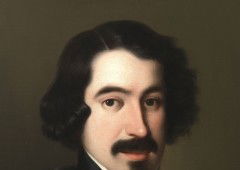

Biografía de Abraham Valdelomar

Abraham Valdelomar Pinto (1888 - 1919) fue una de las figuras más destacadas de la literatura peruana del siglo XX.

Nació en Pisco, en el seno de una familia de clase media provinciana. Su infancia en el puerto marcó profundamente su obra, pues en muchos de sus relatos recrea escenas de la vida cotidiana costeña con una mezcla de ternura, nostalgia y lirismo.

Valdelomar estudió en Lima y desde muy joven se vinculó con el periodismo y la política. Fue colaborador de revistas literarias, caricaturista y cronista, lo que le permitió desarrollar un estilo ágil, directo y accesible.

Su labor como diplomático lo llevó a Italia, donde experimentó con nuevas influencias culturales. A pesar de su corta vida - murió a los 31 años tras un accidente en Ayacucho - dejó un legado trascendental en narrativa, poesía, ensayo y teatro.

Fue líder de la llamada generación del Colónida (revista fundada por él en 1916). Este movimiento proclamaba la renovación literaria y la libertad creadora frente a las viejas estructuras académicas y al modernismo tardío.

Contexto de escritura

El poema apareció incluido en la antología Las voces múltiples, publicada en Lima en 1916. En aquel libro se reunieron textos de varios autores vinculados al movimiento Colónida.

Abraham Valdelomar pertenece a una generación de escritores peruanos que vivieron la transición entre el modernismo - inspirado en Rubén Darío, con su musicalidad y exotismo - y una poesía de corte más íntimo.

De esta manera, este poema se ubica dentro de una etapa de madurez donde Valdelomar se aparta de los temas cosmopolitas y ornamentales. Así, prefiere centrarse en la evocación de su niñez en Pisco, un espacio provinciano y afectivamente cargado.

El título, "Tristitia" (palabra latina que significa “tristeza”), anticipa el tono elegíaco y melancólico que impregna el texto. Al elegirlo, el autor enlaza su obra con una tradición literaria culta, pero la llena de contenido autobiográfico.

Esta combinación - un lenguaje heredado de la estética modernista y un contenido profundamente personal - refleja el momento de transición en que se encontraba la poesía hispanoamericana hacia principios del siglo XX.

Por su parte, el contexto vital del autor también es relevante. Valdelomar había tenido una infancia marcada por la fragilidad económica de su familia y por la temprana pérdida de seres queridos.

En este sentido, la atmósfera del poema responde a una experiencia vital concreta en la que la soledad, el silencio familiar y la tristeza de la madre dejaron huella en su sensibilidad.

En el plano histórico-literario, el poema también se sitúa en un Perú en búsqueda de identidad cultural, después de la Guerra del Pacífico (1879 - 1883).

Frente al dolor nacional y a la necesidad de reconstrucción, se recurrió a la exploración de lo íntimo y de lo provinciano como un modo de darle al país una literatura propia. Se trataba de representar la experiencia personal y local, más que en los grandes escenarios europeos.

Impacto en la literatura peruana

"Tristitia" es una de las piezas que consolidaron a Valdelomar como una figura fundamental en la poesía peruana moderna. Su impacto puede analizarse en varios niveles:

Revalorización de lo íntimo y provinciano

Hasta ese momento buena parte de la poesía peruana se inspiraba en moldes europeos o en discursos grandilocuentes.

Valdelomar demuestra que la evocación de una infancia provinciana, con su mar, sus campanas y sus silencios, es digna de elevarse a la categoría poética.

Con ello, abrió camino a una literatura más cercana a la experiencia peruana concreta, sin renunciar a la musicalidad modernista.

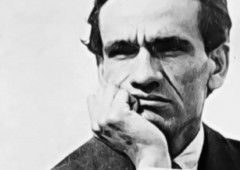

Influencia en César Vallejo y la poesía posterior

Aunque Vallejo desarrolló un estilo más radical y desgarrador, hay un punto de encuentro con Valdelomar. Se trata de la construcción de una subjetividad marcada por la tristeza, la incomunicación y el dolor heredado de la infancia.

Así, "Tristitia" puede considerarse un antecedente de la poesía de Los heraldos negros (1919), donde la infancia y la familia también son evocadas como espacios de desamparo.

La diferencia está en el tono. Valdelomar es más musical y contemplativo, mientras que Vallejo es más áspero y existencial.

Consolidación del “poeta nacional”

Con poemas como este Valdelomar contribuyó a la idea de que la poesía peruana podía nacer del paisaje propio y de las experiencias cotidianas.

Su imagen de “poeta del mar de Pisco” quedó inscrita en la memoria cultural. Por ello, ocupó un lugar simbólico como voz que supo expresar la melancolía de un Perú en proceso de modernización, pero aún aferrado a sus raíces provincianas.

Legado

El impacto de "Tristitia" no fue sólo temático, sino también estético. Al mantener la cadencia del endecasílabo y la rima consonante, Valdelomar mostró que la poesía peruana podía equilibrar la herencia formal clásica con la expresión de emociones íntimas y locales.

Esta síntesis lo convirtió en un puente entre el modernismo de Darío y la poesía peruana contemporánea del siglo XX.

Ver también: