El llano en llamas de Juan Rulfo: resumen y análisis

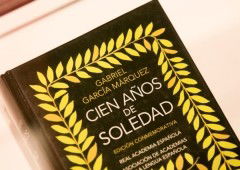

El llano en llamas (1953) del escritor mexicano Juan Rulfo reúne 17 cuentos que retratan la vida rural de su país marcada por la pobreza, la violencia y el desarraigo.

Es una obra clave dentro de la literatura latinoamericana. Renovó la forma de narrar y dio voz a los silencios del campo. También rescató la identidad rural mexicana desde una mirada poética y ofreció una meditación sobre la condición humana, el dolor y la esperanza.

Resumen de los cuentos

Macario

Un niño con discapacidad mental narra su vida de hambre y maltrato. El tono ingenuo y doloroso revela la marginación y la miseria.

Nos han dado la tierra

Un grupo de campesinos recibe tierras áridas e infértiles tras la Revolución Mexicana. Rulfo denuncia la injusticia y la inutilidad de las reformas agrarias frente a la realidad desoladora del campo.

La cuesta de las comadres

El narrador recuerda la violencia entre los hermanos Torricos y su comunidad. Muestra la desconfianza y la corrupción moral en los pueblos rurales.

Es que somos muy pobres

Narra la desgracia de una familia campesina que pierde su vaca, única esperanza para el futuro de su hija. Es una visión trágica del destino inevitable de los pobres.

El hombre

Un fugitivo huye tras cometer un asesinato. La historia fragmentada revela la brutalidad y el círculo de violencia en el campo mexicano.

En la madrugada

Un peón es acusado injustamente de matar a su patrón. A través de su voz Rulfo muestra la indefensión del campesino frente al poder.

Talpa

Un hombre acompaña a su hermano enfermo y a suu mujer a un santuario. La culpa y el deseo los acompañan en un camino de penitencia.

El llano en llamas

Relata una rebelión campesina fallida. Es una crónica del caos, la injusticia y el desencanto tras la Revolución.

¡Diles que no me maten!

Un hombre condenado a muerte ruega por su vida ante el hijo de la víctima que mató hace décadas. El cuento aborda la culpa, la venganza y la fatalidad.

Luvina

Un maestro relata a otro su experiencia en el pueblo de Luvina, símbolo de la muerte, la sequedad y la desesperanza.

La noche que lo dejaron solo

Un guerrillero herido intenta sobrevivir en el campo tras ser abandonado por sus compañeros. Refleja el fracaso de los ideales revolucionarios.

Acuérdate

Narra la historia de Urbano Gómez, un hombre marcado por la desgracia.

No oyes ladrar los perros

Un hombre carga a su hijo para intentar salvarle la vida.

Paso del Norte

Un hombre intenta cruzar la frontera hacia Estados Unidos para mejorar su situación, pero la pobreza y la incomunicación lo condenan.

Anacleto Morones

Un grupo de mujeres busca al supuesto santo Anacleto Morones. Rulfo expone el fanatismo religioso y la manipulación espiritual.

El día del derrumbe

Un relato coral donde se retrata la relación entre pueblo y política tras una catástrofe natural.

La herencia de Matilde Arcángel

Narra la historia de Matilde Arcángel y lo que ocurre tras su muerte.

Estilo literario de El llano en llamas

El llano en llamas marcó la historia de la literatura latinoamericana por varios motivos.

Regionalismo

Aunque suele clasificarse dentro del regionalismo mexicano, El llano en llamas trasciende con creces esa etiqueta. El regionalismo fue la corriente literaria dominante en Hispanoamérica durante la primera mitad del siglo XX. Buscaba retratar con fidelidad el paisaje, las costumbres y el habla de las regiones rurales.

En el caso de Rulfo ese entorno no es sólo un escenario, sino un símbolo del abandono y la desolación humana. Su estilo conserva la raíz regionalista en el lenguaje y la ambientación, pero se aleja del costumbrismo descriptivo para alcanzar una intensidad poética, existencial y metafísica inédita en la narrativa de su tiempo.

De este modo, el paisaje desempeña un papel determinante en su estilo. El llano - seco, árido, silencioso - no sólo es el espacio físico donde ocurren las historias, sino también un reflejo del alma humana.

El entorno se convierte en una extensión de los sentimientos: el polvo, el calor, el viento y la soledad son metáforas del abandono, de la culpa o del castigo interior. Con ello, la naturaleza se humaniza y el ser humano se confunde con la tierra que habita.

Lenguaje

El autor construye su estilo sobre una economía extrema del lenguaje. En sus cuentos no hay exceso de palabras ni grandes explicaciones. Las frases cortas, los silencios y las pausas tienen un valor expresivo tan fuerte como las palabras mismas.

De hecho, el silencio es uno de los recursos más característicos de su prosa. Se sugiere más de lo que dice, invitando al lector a llenar los vacíos.

Otro rasgo central de su estilo es la oralidad. Los cuentos de El llano en llamas están narrados casi siempre desde la voz del pueblo: campesinos, mujeres, niños o ancianos que hablan con la cadencia del español rural mexicano.

Los diálogos breves, las repeticiones, las muletillas y los giros propios del habla campesina confieren a los relatos una textura viva, como si fueran testimonios escuchados directamente en las aldeas del llano.

Estructura narrativa

Rulfo adopta técnicas que lo sitúan a la vanguardia de su época. En varios cuentos utiliza narradores múltiples o poco confiables, fragmentación temporal y saltos de perspectiva.

Por ejemplo, en "El hombre" y "Diles que no me maten" el relato se construye a partir de distintas voces que se cruzan o se contradicen. Esto crea una sensación de confusión, memoria y fatalidad.

Estas técnicas, que años después serían características del Boom Latinoamericano, ya estaban presentes en su escritura, lo que convierte a Rulfo en un precursor de la narrativa moderna en América Latina.

Desarrollo psicológico

Finalmente, su estilo se define también por la profundidad psicológica de sus personajes. Aunque muchos de ellos son analfabetos o marginados, su interioridad es compleja y desgarradora.

A través de monólogos interiores, recuerdos fragmentados y confesiones, Rulfo logra expresar los abismos del alma humana con una sinceridad y una sencillez conmovedoras.

Temas principales de El llano en llamas

Algunos de los temas principales que se trabajan son:

La soledad y el desamparo humano

La soledad es quizá el eje central que atraviesa toda la obra de Juan Rulfo. Así, no se entiende sólo como aislamiento físico, sino como una condición existencial.

De este modo, los personajes están solos no porque vivan lejos de los demás, sino porque el mundo que los rodea ha perdido toda posibilidad de comunicación, amor o esperanza. Viven en pueblos vacíos, en casas abandonadas o en llanos infinitos donde el eco es la única respuesta a sus palabras.

Esta soledad es, a la vez, histórica y metafísica. Histórica, porque representa el abandono en que quedaron los campesinos tras la Revolución Mexicana. Hombres y mujeres sin tierra, sin futuro, sin apoyo del Estado. Metafísica, porque alude a una ruptura más profunda: la desconexión entre el ser humano y el sentido de su existencia.

La muerte y la fatalidad

La muerte recorre cada página del libro, pero no como un hecho aislado, sino como una presencia constante que acompaña a los personajes en su día a día. .

Además, se presenta como consecuencia inevitable de la violencia estructural. No hay destino distinto para el campesino pobre o el rebelde: morir es parte del ciclo impuesto por el poder, el hambre o la injusticia.

El tono fatalista de los cuentos refleja una concepción del mundo donde la esperanza no tiene cabida. Sin embargo, la muerte se vuelve familiar, cotidiana, incluso compañera.

La violencia y el fracaso de la Revolución Mexicana

Rulfo vivió su infancia en un México asolado por los enfrentamientos posrevolucionarios y la Guerra Cristera. Esa experiencia se filtra en toda su obra.

En El llano en llamas la Revolución no aparece como un triunfo ni como un ideal, sino como una tragedia colectiva. Los campesinos que se alzaron en armas contra el poder para obtener justicia terminaron hundidos en la miseria, el abandono y la desilusión.

Así, el autor expone cómo la Revolución, que prometía igualdad y tierra, dejó tras de sí un país devastado, donde el único fruto fue la continuidad del sufrimiento.

Sin embargo, su tratamiento de la violencia no es moralizante ni político. Más bien, es trágico y humano. Surge como una respuesta inevitable a la opresión, pero también como una herencia que se repite de generación en generación.

Es una violencia circular, sin sentido ni salida, que termina deshumanizando a todos. Los personajes de Rulfo no son malvados por naturaleza. Son víctimas de un sistema que los obliga a sobrevivir mediante la fuerza, la desconfianza o la traición.

La pobreza, la injusticia y el abandono social

El México rural que se retrata es un territorio marcado por la miseria extrema. En esos pueblos el hambre, la sequía y la infertilidad de la tierra determinan el destino de los personajes.

Así, el abandono social se refleja también en la ausencia del Estado y de la religión como consuelo. Las instituciones aparecen corruptas o distantes.

En Nos han dado la tierra los campesinos reciben como recompensa unas tierras áridas que no producen nada. Se trata de un acto burocrático que simboliza la indiferencia del gobierno frente a los más pobres.

Por su parte, en Es que somos muy pobres la pérdida de una vaca se convierte en una tragedia, porque era la única esperanza de redención para una niña. En ese mundo los bienes materiales tienen un valor moral y existencial, ya que significan la posibilidad de escapar del destino.

Con ello, Rulfo denuncia la injusticia estructural que condena a los campesinos a la miseria y a la falta de oportunidades.

La culpa, el remordimiento y la redención imposible

Muchos personajes de El llano en llamas viven atormentados por su pasado. La culpa es un tema central, pero no desde una perspectiva religiosa, sino existencial.

Es el peso de los actos cometidos, de los errores, de los muertos que no se olvidan. Rulfo no ofrece redención. Sus personajes se arrepienten, pero el arrepentimiento no cambia nada.

Por ello, la culpa se convierte en una carga eterna, un eco interior que no se apaga. En este sentido, su obra se aproxima a la tragedia griega o al existencialismo. Este sentimiento universal da a sus relatos una dimensión moral y metafísica, más allá de lo social o lo regional.

El paisaje como espejo del alma

El paisaje en El llano en llamas es más que un telón de fondo; es un personaje simbólico. El llano - seco, calcinado, silencioso - representa el vacío interior del ser humano.

La naturaleza se convierte en una prolongación del sufrimiento. La sequía, el polvo y el viento son expresiones físicas de la desesperanza, del abandono y de la muerte espiritual.

Con ello, no es una mera descripción ambiental, sino una metáfora de la identidad nacional. En él confluyen la herencia indígena, la religiosidad católica y la historia de violencia.

Los personajes rulfianos no soólo habitan el llano: son parte de él, están hechos de su misma materia. Esa fusión entre hombre y tierra otorga al libro un tono mítico, como si el autor no estuviera narrando un tiempo histórico, sino una eternidad detenida.

La incomunicación y el silencio

El silencio ocupa un lugar esencial en la obra de Rulfo. Sus personajes hablan poco, y cuando lo hacen, parecen no entenderse entre sí.

Sin embargo, el silencio en Rulfo no es vacío. Es una forma de decir lo indecible. Lo que los personajes callan, lo que el narrador omite, lo que no se explica, adquiere un peso poético y moral enorme.

Influencias literarias y renovación narrativa

En los años en que Rulfo escribió su obra la literatura mexicana estaba dominada por el realismo social y el regionalismo costumbrista.

Autores como Mariano Azuela, Nellie Campobello y Gregorio López y Fuentes habían retratado los horrores de la Revolución y la vida rural, pero desde una óptica más documental.

Rulfó fue quien rompió aquellos esquemas. Su prosa no busca describir la realidad de manera objetiva, sino recrear su resonancia emocional y simbólica.

Influido por la poesía modernista y por autores como William Faulkner, introdujo técnicas narrativas innovadoras: el monólogo interior, la multiplicidad de voces, los saltos temporales y la ambigüedad del narrador.

Estas herramientas le permitieron construir un mundo donde los recuerdos, los silencios y la muerte tienen tanta importancia como los hechos visibles.

En este sentido, El llano en llamas representa un puente entre el regionalismo y la literatura moderna latinoamericana. Conserva el lenguaje y la ambientación rural, pero introduce una profundidad psicológica y una estructura fragmentaria que anticipan el Boom Latinoamericano.Escritores posteriores, como Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa reconocieron en Rulfo una influencia.

Contexto de escritura de El llano en llamas

Hay varios factores que influyeron en la escritura de este libro.

El México posrevolucionario

Cuando Juan Rulfo comenzó a escribir los cuentos que integrarían El llano en llamas, México vivía las consecuencias de la Revolución. Se había prometido justicia social, pero sólo quedaba una estela de pobreza, violencia y desilusión.

En los años cuarenta y cincuenta las regiones rurales seguían sumidas en la miseria, a pesar de las políticas agrarias del gobierno. Muchos campesinos recibieron tierras infértiles o insuficientes para subsistir, como ocurre en el cuento Nos han dado la tierra.

La Guerra Cristera (1926 - 1929), que enfrentó a campesinos católicos contra el Estado anticlerical, también dejó heridas abiertas. Rulfo, que creció en Jalisco (una de las zonas más afectadas), conoció de cerca la destrucción y el trauma social que causó aquel conflicto.

La violencia que impregna sus relatos no proviene de la imaginación, sino de una memoria colectiva de guerras y resentimientos. Así, los habitantes del llano cargan con las consecuencias de causas que nunca comprendieron del todo.

En este contexto su libro surge como una obra de denuncia y de introspección. Denuncia la injusticia social, la corrupción política y la marginación del campesinado, pero también explora el vacío interior que deja una historia de fracasos.

Rulfo no se limita a describir la realidad rural: la transfigura en una metáfora existencial. Así, los hombres parecen condenados no solo por su pobreza material, sino por su imposibilidad de encontrar sentido o consuelo.

México en la modernidad: la pérdida de lo comunitario

Durante la década de 1950 México comenzaba a industrializarse. El crecimiento de las ciudades y la modernización del país contrastaban con la miseria del campo.

Este desequilibrio social creó una fractura entre la modernidad urbana y el mundo rural tradicional, que Rulfo plasma con maestría.

Los personajes de El llano en llamas viven en un tiempo detenido, ajeno al progreso. Mientras la nación celebra su desarrollo, ellos siguen atrapados en la tierra seca, esperando una lluvia que nunca llega.

De este modo, el libro también puede leerse como una crítica al proyecto de modernización mexicana que dejó atrás a los más pobres.

Impacto de El llano en llamas en la literatura latinoamericana

La publicación del libro en 1953 marcó un antes y un después en la narrativa latinoamericana.

Ruptura con la tradición

Aunque el libro contiene sólo diecisiete cuentos, su fuerza literaria fue tan grande que alteró las coordenadas del realismo regionalista que predominaba en la primera mitad del siglo XX.

Juan Rulfo no fue un autor prolífico, pero su brevedad fue inversamente proporcional a su influencia. Su estilo condensado, poético y humano transformó la manera de narrar la realidad rural y existencial de América Latina.

Desde su aparición El llano en llamas se convirtió en una obra de referencia, tanto por su valor estético como por su capacidad para capturar la voz silenciada de los marginados.

Antes de Rulfo la literatura mexicana - y buena parte de la latinoamericana - estaba dominada por el realismo social y el regionalismo costumbrista, que retrataban la vida rural con un tono documental o folclórico.

Autores como Mariano Azuela o Gregorio López y Fuentes habían abordado la Revolución Mexicana desde la denuncia y la observación directa, pero Rulfo rompió con esa tendencia.

En El llano en llamas la violencia y la pobreza ya no se presentan como fenómenos externos, sino como heridas del alma. Su mirada no es sociológica, sino ontológica.

Po ello, lo que le interesa no es tanto el acontecimiento histórico, sino su resonancia en el espíritu humano. Este desplazamiento de lo colectivo a lo íntimo inauguró una nueva sensibilidad literaria en el continente, más introspectiva, simbólica y universal.

Uso del lenguaje

El libro también impactó por su renovación del lenguaje narrativo. Rulfo demostró que se podía escribir sobre el mundo rural con un tono poético, sin idealización ni grandilocuencia.

Su estilo sobrio y contenido se apartó de las descripciones excesivas del realismo tradicional y abrió el camino para una narrativa donde el silencio, la sugerencia y la voz popular adquirieran protagonismo.

Escritores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Elena Poniatowska y Juan José Arreola reconocieron en Rulfo a un maestro que cambió la noción de cómo debía sonar la literatura latinoamericana.

Además, los cuentos influyeron decisivamente en el uso de la oralidad como recurso narrativo. Rulfo enseñó que la literatura no debía imitar la lengua culta de las élites, sino que podía nutrirse del habla popular sin perder profundidad.

Su tratamiento del diálogo, del monólogo interior y de las voces múltiples abrió nuevos caminos para la experimentación narrativa.

Antecedente del Boom Latinoamericano

El llano en llamas fue una de las semillas literarias del Boom Latinoamericano. Aunque el movimiento surgió en la década de 1960, muchos críticos coinciden en que Rulfo lo anticipó tanto en su lenguaje como en su concepción del tiempo, la voz narrativa y la presencia de lo mítico.

Revisa Boom latinoamericano: características, historia y autores clave

Impacto sociocultural

Por primera vez los campesinos, los pobres y los olvidados del México posrevolucionario encontraron una voz literaria que no los usaba como pretexto ideológico, sino que los mostraba con dignidad y tragedia.

Rulfo dio rostro a la soledad y al abandono que habían quedado tras las promesas incumplidas de la Revolución Mexicana. Su mirada fue empática. Sus personajes no son héroes ni villanos, sino seres humanos atrapados en un destino implacable.

Esa visión humanista resonó con fuerza en toda América Latina, donde muchos países atravesaban procesos de desigualdad, represión y desencanto social. En consecuencia, su obra sirvió para repensar la relación entre literatura, identidad y memoria histórica.

Dimensión universal

Asimismo, El llano en llamas contribuyó a redefinir el concepto de lo universal en la literatura latinoamericana. Aunque el libro está arraigado en una región concreta (el Jalisco árido y desolado), los temas que aborda son universales: la muerte, la culpa, la soledad, la violencia, la esperanza y el abandono.

Rulfo demostró que lo local podía ser una vía para alcanzar lo trascendente. De este modo, el “llano” se convirtió en un símbolo del alma humana, del desierto interior donde resuena la voz del sufrimiento y la fe.

Esa dimensión universal explica por qué sigue siendo leído y estudiado en todo el mundo y por qué Rulfo es considerado uno de los grandes maestros de la literatura contemporánea, al nivel de Faulkner, Kafka o Chejov.

Ámbito académico

En el ámbito académico el libro ha sido objeto de innumerables interpretaciones. Desde lecturas sociopolíticas que lo relacionan con la historia de México hasta análisis simbólicos y psicoanalíticos que lo vinculan con la culpa, la redención o la muerte.

Esta pluralidad interpretativa demuestra la riqueza de la obra y su carácter inagotable, propio de los clásicos. Además, su influencia se extendió más allá de la literatura. Inspiró películas, obras teatrales, adaptaciones radiofónicas y reflexiones filosóficas sobre el alma mexicana.

decisiva. García Márquez llegó a decir que, tras leer Pedro Páramo, “descubrió que podía escribir de otro modo”.

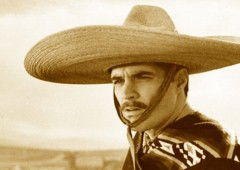

Biografía de Juan Rulfo

Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno nació el 16 de mayo de 1917 en Sayula, Jalisco (México). Era una región marcada por la violencia, la aridez del paisaje y la profunda religiosidad del campo mexicano.

Su infancia coincidió con los años más turbulentos del país. Eran los últimos coletazos de la Revolución Mexicana (1910 - 1920) y el estallido posterior de la Guerra Cristera (1926 - 1929), conflicto armado entre el gobierno y los campesinos católicos del occidente mexicano.

Estas experiencias (la muerte, la pérdida, el desarraigo y la fe quebrada) moldearon de manera indeleble su sensibilidad literaria. Además, quedó huérfano de padre a los seis años y de madre poco después, lo que lo obligó a vivir bajo la tutela de parientes en internados religiosos. Ese contacto precoz con la orfandad y el silencio familiar marcó su personalidad introvertida y melancólica.

En su juventud se trasladó a Ciudad de México, donde estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque no concluyó la carrera.

Durante esos años trabajó como agente de migración y archivista. Más adelante fue fotógrafo y editor en el Instituto Nacional Indigenista. Estas profesiones le permitieron recorrer distintas regiones rurales del país y conocer de primera mano la miseria, la violencia y la soledad de los pueblos campesinos, elementos que nutrirían el universo de El llano en llamas y Pedro Páramo.

Rulfo fue un escritor de obra breve, pero trascendental. Publicó únicamente dos libros: El llano en llamas (1953), su colección de cuentos, y Pedro Páramo (1955), su novela.

Sin embargo, con esas dos obras bastó para transformar la narrativa mexicana e influir en generaciones enteras de escritores latinoamericanos.

La contención verbal, la estructura fragmentaria, el tono poético y la profundidad psicológica de sus personajes lo convirtieron en un referente.

Además de su labor como narrador, Rulfo fue un excelente fotógrafo. Su obra visual, desarrollada entre los años cuarenta y cincuenta, complementa su visión literaria: paisajes desolados, pueblos fantasmas, ruinas y rostros campesinos que parecen ecos visuales de sus cuentos.

Falleció en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986, dejando una huella imborrable en la literatura universal.

Ver también: