5 cuentos cortos de Gabriel García Márquez que no te puedes perder (analizados)

Gabriel García Márquez (Colombia, 1927 - 2014) es el gran representante del boom latinoamericano. En su obra mostró la realidad de su continente, mezclando elementos extraños como parte de lo cotidiano.

A continuación se pueden encontrar algunos de sus cuentos más memorables y representativos de su peculiar estilo.

- El ahogado más hermoso del mundo

- Un señor muy viejo con unas alas enormes

- Espantos de agosto

- La viuda de Montiel

- Me alquilo para soñar

1. El ahogado más hermoso del mundo

Los primeros niños que vieron el promontorio oscuro y sigiloso que se acercaba por el mar, se hicieron la ilusión de que era un barco enemigo. Después vieron que no llevaba banderas ni arboladura, y pensaron que fuera una ballena. Pero cuando quedó varado en la playa le quitaron los matorrales de sargazos, los filamentos de medusas y los restos de cardúmenes y naufragios que llevaba encima, y solo entonces descubrieron que era un ahogado.

Habían jugado con él toda la tarde, enterrándolo y desenterrándolo en la arena, cuando alguien los vio por casualidad y dio la voz de alarma en el pueblo. Los hombres que lo cargaron hasta la casa más próxima notaron que pesaba más que todos los muertos conocidos, casi tanto como un caballo, y se dijeron que tal vez había estado demasiado tiempo a la deriva y el agua se le había metido dentro de los huesos. Cuando lo tendieron en el suelo vieron que había sido mucho más grande que todos los hombres, pues apenas si cabía en la casa, pero pensaron que tal vez la facultad de seguir creciendo después de la muerte estaba en la naturaleza de ciertos ahogados. Tenía el olor del mar, y solo la forma permitía suponer que era el cadáver de un ser humano, porque su piel estaba revestida de una coraza de rémora y de lodo.

No tuvieron que limpiarle la cara para saber que era un muerto ajeno. El pueblo tenía apenas unas veinte casas de tablas, con patios de piedras sin flores, desperdigadas en el extremo de un cabo desértico. La tierra era tan escasa, que las madres andaban siempre con el temor de que el viento se llevara a los niños, y a los muertos que les iban causando los años tenían que tirarlos en los acantilados. Pero el mar era manso y pródigo, y todos los hombres cabían en siete botes. Así que cuando se encontraron el ahogado les bastó con mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que estaban completos.

Aquella noche no salieron a trabajar en el mar. Mientras los hombres averiguaban si no faltaba alguien en los pueblos vecinos, las mujeres se quedaron cuidando al ahogado. Le quitaron el lodo con tapones de esparto, le desenredaron del cabello los abrojos submarinos y le rasparon la rémora con fierros de desescamar pescados. A medida que lo hacían, notaron que su vegetación era de océanos remotos y de aguas profundas, y que sus ropas estaban en piltrafas, como si hubiera navegado por entre laberintos de corales. Notaron también que sobrellevaba la muerte con altivez, pues no tenía el semblante solitario de los otros ahogados del mar, ni tampoco la catadura sórdida y menesteroso de los ahogados fluviales. Pero solamente cuando acabaron de limpiarlo tuvieron conciencia de la clase de hombre que era, y entonces se quedaron sin aliento. No solo era el más alto, el más fuerte, el más viril y el mejor armado que habían visto jamás, sino que todavía cuando lo estaban viendo no les cabía en la imaginación.

No encontraron en el pueblo una cama bastante grande para tenderlo ni una mesa bastante sólida para velarlo. No le vinieron los pantalones de fiesta de los hombres más altos, ni las camisas dominicales de los más corpulentos, ni los zapatos del mejor plantado. Fascinadas por su desproporción y su hermosura, las mujeres decidieron entonces hacerle unos pantalones con un pedazo de vela cangreja, y una camisa de bramante de novia, para que pudiera continuar su muerte con dignidad. Mientras cosían sentadas en círculo, contemplando el cadáver entre puntada y puntada, les parecía que el viento no había sido nunca tan tenaz ni el Caribe había estado nunca tan ansioso como aquella noche, y suponían que esos cambios tenían algo que ver con el muerto. Pensaban que si aquel hombre magnífico hubiera vivido en el pueblo, su casa habría tenido las puertas más anchas, el techo más alto y el piso más firme, y el bastidor de su cama habría sido de cuadernas maestras con pernos de hierro, y su mujer habría sido la más feliz. Pensaban que habría tenido tanta autoridad que hubiera sacado los peces del mar con solo llamarlos por sus nombres, y habría puesto tanto empeño en el trabajo que hubiera hecho brotar manantiales de entre las piedras más áridas y hubiera podido sembrar flores en los acantilados. Lo compararon en secreto con sus propios hombres, pensando que no serían capaces de hacer en toda una vida lo que aquel era capaz de hacer en una noche, y terminaron por repudiarlos en el fondo de sus corazones como los seres más escuálidos y mezquinos de la tierra. Andaban extraviadas por esos dédalos de fantasía, cuando la más vieja de las mujeres, que por ser la más vieja había contemplado al ahogado con menos pasión que compasión, suspiró:

—Tiene cara de llamarse Esteban.

Era verdad. A la mayoría le bastó con mirarlo otra vez para comprender que no podía tener otro nombre. Las más porfiadas, que eran las más jóvenes, se mantuvieron con la ilusión de que al ponerle la ropa, tendido entre flores y con unos zapatos de charol, pudiera llamarse Lautaro. Pero fue una ilusión vana. El lienzo resultó escaso, los pantalones mal cortados y peor cosidos le quedaron estrechos, y las fuerzas ocultas de su corazón hacían saltar los botones de la camisa. Después de la media noche se adelgazaron los silbidos del viento y el mar cayó en el sopor del miércoles. El silencio acabó con las últimas dudas: era Esteban. Las mujeres que lo habían vestido, las que lo habían peinado, las que le habían cortado las uñas y raspado la barba no pudieron reprimir un estremecimiento de compasión cuando tuvieron que resignarse a dejarlo tirado por los suelos. Fue entonces cuando comprendieron cuánto debió haber sido de infeliz con aquel cuerpo descomunal, si hasta después de muerto le estorbaba. Lo vieron condenado en vida a pasar de medio lado por las puertas, a descalabrarse con los travesaños, a permanecer de pie en las visitas sin saber qué hacer con sus tiernas y rosadas manos de buey de mar, mientras la dueña de casa buscaba la silla más resistente y le suplicaba muerta de miedo siéntese aquí Esteban, hágame el favor, y él recostado contra las paredes, sonriendo, no se preocupe señora, así estoy bien, con los talones en carne viva y las espaldas escaldadas de tanto repetir lo mismo en todas las visitas, no se preocupe señora, así estoy bien, solo para no pasar vergüenza de desbaratar la silla, y acaso sin haber sabido nunca que quienes le decían no te vayas Esteban, espérate siquiera hasta que hierva el café, eran los mismos que después susurraban ya se fue el bobo grande, qué bueno, ya se fue el tonto hermoso. Esto pensaban las mujeres frente al cadáver un poco antes del amanecer. Más tarde, cuando le taparon la cara con un pañuelo para que no le molestara la luz, lo vieron tan muerto para siempre, tan indefenso, tan parecido a sus hombres, que se les abrieron las primeras grietas de lágrimas en el corazón. Fue una de las más jóvenes la que empezó a sollozar. Las otras, asentándose entre sí, pasaron de los suspiros a los lamentos, y mientras más sollozaban más deseos sentían de llorar, porque el ahogado se les iba volviendo cada vez más Esteban, hasta que lo lloraron tanto que fue el hombre más desvalido de la tierra, el más manso y el más servicial, el pobre Esteban. Así que cuando los hombres volvieron con la noticia de que el ahogado no era tampoco de los pueblos vecinos, ellas sintieron un vacío de júbilo entre las lágrimas.

—¡Bendito sea Dios —suspiraron—: es nuestro!

Los hombres creyeron que aquellos aspavientos no eran más que frivolidades de mujer. Cansados de las tortuosas averiguaciones de la noche, lo único que querían era quitarse de una vez el estorbo del intruso antes de que prendiera el sol bravo de aquel día árido y sin viento. Improvisaron unas angarillas con restos de trinquetes y botavaras, y las amarraron con carlingas de altura, para que resistieran el peso del cuerpo hasta los acantilados. Quisieron encadenarle a los tobillos un ancla de buque mercante para que fondeara sin tropiezos en los mares más profundos donde los peces son ciegos y los buzos se mueren de nostalgia, de manera que las malas corrientes no fueran a devolverlo a la orilla, como había sucedido con otros cuerpos. Pero mientras más se apresuraban, más cosas se les ocurrían a las mujeres para perder el tiempo. Andaban como gallinas asustadas picoteando amuletos de mar en los arcones, unas estorbando aquí porque querían ponerle al ahogado los escapularios del buen viento, otras estorbando allá para abrocharse una pulsera de orientación, y al cabo de tanto quítate de ahí mujer, ponte donde no estorbes, mira que casi me haces caer sobre el difunto, a los hombres se les subieron al hígado las suspicacias y empezaron a rezongar que con qué objeto tanta ferretería de altar mayor para un forastero, si por muchos estoperoles y calderetas que llevara encima se lo iban a masticar los tiburones, pero ellas seguían tripotando sus reliquias de pacotilla, llevando y trayendo, tropezando, mientras se les iba en suspiros lo que no se les iba en lágrimas, así que los hombres terminaron por despotricar que de cuándo acá semejante alboroto por un muerto al garete, un ahogado de nadie, un fiambre de mierda. Una de las mujeres, mortificada por tanta insolencia, le quitó entonces al cadáver el pañuelo de la cara, y también los hombres se quedaron sin aliento.

Era Esteban. No hubo que repetirlo para que lo reconocieran. Si les hubieran dicho Sir Walter Raleigh, quizás, hasta ellos se habrían impresionado con su acento de gringo, con su guacamayo en el hombro, con su arcabuz de matar caníbales, pero Esteban solamente podía ser uno en el mundo, y allí estaba tirado como un sábalo, sin botines, con unos pantalones de sietemesino y esas uñas rocallosas que solo podían cortarse a cuchillo. Bastó con que le quitaran el pañuelo de la cara para darse cuenta de que estaba avergonzado, de que no tenía la culpa de ser tan grande, ni tan pesado ni tan hermoso, y si hubiera sabido que aquello iba a suceder habría buscado un lugar más discreto para ahogarse, en serio, me hubiera amarrado yo mismo un áncora de galón en el cuello y hubiera trastabillado como quien no quiere la cosa en los acantilados, para no andar ahora estorbando con este muerto de miércoles, como ustedes dicen, para no molestar a nadie con esta porquería de fiambre que no tiene nada que ver conmigo. Había tanta verdad en su modo de estar, que hasta los hombres más suspicaces, los que sentían amargas las minuciosas noches del mar temiendo que sus mujeres se cansaran de soñar con ellos para soñar con los ahogados, hasta esos, y otros más duros, se estremecieron en los tuétanos con la sinceridad de Esteban.

Fue así como le hicieron los funerales más espléndidos que podían concebirse para un ahogado expósito. Algunas mujeres que habían ido a buscar flores en los pueblos vecinos regresaron con otras que no creían lo que les contaban, y estas se fueron por más flores cuando vieron al muerto, y llevaron más y más, hasta que hubo tantas flores y tanta gente que apenas si se podía caminar. A última hora les dolió devolverlo huérfano a las aguas, y le eligieron un padre y una madre entre los mejores, y otros se le hicieron hermanos, tíos y primos, así que a través de él todos los habitantes del pueblo terminaron por ser parientes entre sí. Algunos marineros que oyeron el llanto a distancia perdieron la certeza del rumbo, y se supo de uno que se hizo amarrar al palo mayor, recordando antiguas fábulas de sirenas. Mientras se disputaban el privilegio de llevarlo en hombros por la pendiente escarpada de los acantilados, hombres y mujeres tuvieron conciencia por primera vez de la desolación de sus calles, la aridez de sus patios, la estrechez de sus sueños, frente al esplendor y la hermosura de su ahogado. Lo soltaron sin ancla, para que volviera si quería, y cuando lo quisiera, y todos retuvieron el aliento durante la fracción de siglos que demoró la caída del cuerpo hasta el abismo. No tuvieron necesidad de mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que ya no estaban completos, ni volverían a estarlo jamás. Pero también sabían que todo sería diferente desde entonces, que sus casas iban a tener las puertas más anchas, los techos más altos, los pisos más firmes, para que el recuerdo de Esteban pudiera andar por todas partes sin tropezar con los travesaños, y que nadie se atreviera a susurrar en el futuro ya murió el bobo grande, qué lástima, ya murió el tonto hermoso, porque ellos iban a pintar las fachadas de colores alegres para eternizar la memoria de Esteban, y se iban a romper el espinazo excavando manantiales en las piedras y sembrando flores en los acantilados, para que los amaneceres de los años venturos los pasajeros de los grandes barcos despertaran sofocados por un olor de jardines en altamar, y el capitán tuviera que bajar de su alcázar con su uniforme de gala, con su astrolabio, su estrella polar y su ristra de medallas de guerra, y señalando el promontorio de rosas en el horizonte del Caribe dijera en catorce idiomas: miren allá, donde el viento es ahora tan manso que se queda a dormir debajo de las camas, allá, donde el sol brilla tanto que no saben hacia dónde girar los girasoles, sí, allá, es el pueblo de Esteban.

"El ahogado más hermoso del mundo" sigue el estilo del autor al hacer uso del realismo mágico y la presencia del mito. Como si se tratara de una fábula, se relata la historia de un pequeño pueblo del Caribe en el que encuentran el cuerpo de un ahogado.

Se inserta el elemento mítico al representar a un hombre tan grande que no cabe en ningún sitio, convirtiéndose en una especie de objeto de culto.

Así, resulta que el ahogado es el ser más grande y hermoso que hayan visto. La fascinación se extiende por todo el pueblo y el desconocido recibe uno de los funerales más impresionantes que se ha visto en la isla.

Luego, se convierte en un personaje legendario con toda una biografía y personalidad. La gente le quiere tanto que se convierte en la razón para embellecer el pueblo, para que todos los que pasen por ahí sepan que de ahí provenía el hombre más hermoso.

2. Un señor muy viejo con unas alas enormes

Al tercer día de lluvia habían matado tantos cangrejos dentro de la casa, que Pelayo tuvo que atravesar su patio anegado para tirarlos al mar, pues el niño recién nacido había pasado la noche con calenturas y se pensaba que era causa de la pestilencia. El mundo estaba triste desde el martes. El cielo y el mar eran una misma cosa de ceniza, y las arenas de la playa, que en marzo fulguraban como polvo de lumbre, se habían convertido en un caldo de lodo y mariscos podridos. La luz era tan mansa al mediodía, que cuando Pelayo regresaba a la casa después de haber tirado los cangrejos, le costó trabajo ver qué era lo que se movía y se quejaba en el fondo del patio. Tuvo que acercarse mucho para descubrir que era un hombre viejo, que estaba tumbado boca abajo en el lodazal, y a pesar de sus grandes esfuerzos no podía levantarse, porque se lo impedían sus enormes alas.

Asustado por aquella pesadilla, Pelayo corrió en busca de Elisenda, su mujer, que estaba poniéndole compresas al niño enfermo, y la llevó hasta el fondo del patio. Ambos observaron el cuerpo caído con un callado estupor. Estaba vestido como un trapero. Le quedaban apenas unas hilachas descoloridas en el cráneo pelado y muy pocos dientes en la boca, y su lastimosa condición de bisabuelo ensopado lo había desprovisto de toda grandeza. Sus alas de gallinazo grande, sucias y medio desplumadas, estaban encalladas para siempre en el lodazal. Tanto lo observaron, y con tanta atención, que Pelayo y Elisenda se sobrepusieron muy pronto del asombro y acabaron por encontrarlo familiar. Entonces se atrevieron a hablarle, y él les contestó en un dialecto incomprensible pero con una buena voz de navegante. Fue así como pasaron por alto el inconveniente de las alas, y concluyeron con muy buen juicio que era un náufrago solitario de alguna nave extranjera abatida por el temporal. Sin embargo, llamaron para que lo viera a una vecina que sabía todas las cosas de la vida y la muerte, y a ella le bastó con una mirada para sacarlos del error.

—Es un ángel –les dijo—. Seguro que venía por el niño, pero el pobre está tan viejo que lo ha tumbado la lluvia.

Al día siguiente todo el mundo sabía que en casa de Pelayo tenían cautivo un ángel de carne y hueso. Contra el criterio de la vecina sabia, para quien los ángeles de estos tiempos eran sobrevivientes fugitivos de una conspiración celestial, no habían tenido corazón para matarlo a palos. Pelayo estuvo vigilándolo toda la tarde desde la cocina, armado con un garrote de alguacil, y antes de acostarse lo sacó a rastras del lodazal y lo encerró con las gallinas en el gallinero alumbrado. A media noche, cuando terminó la lluvia, Pelayo y Elisenda seguían matando cangrejos. Poco después el niño despertó sin fiebre y con deseos de comer. Entonces se sintieron magnánimos y decidieron poner al ángel en una balsa con agua dulce y provisiones para tres días, y abandonarlo a su suerte en altamar. Pero cuando salieron al patio con las primeras luces, encontraron a todo el vecindario frente al gallinero, retozando con el ángel sin la menor devoción y echándole cosas de comer por los huecos de las alambradas, como si no fuera una criatura sobrenatural sino un animal de circo.

El padre Gonzaga llegó antes de las siete alarmado por la desproporción de la noticia. A esa hora ya habían acudido curiosos menos frívolos que los del amanecer, y habían hecho toda clase de conjeturas sobre el porvenir del cautivo. Los más simples pensaban que sería nombrado alcalde del mundo. Otros, de espíritu más áspero, suponían que sería ascendido a general de cinco estrellas para que ganara todas las guerras. Algunos visionarios esperaban que fuera conservado como semental para implantar en la tierra una estirpe de hombres alados y sabios que se hicieran cargo del Universo. Pero el padre Gonzaga, antes de ser cura, había sido leñador macizo. Asomado a las alambradas repasó un instante su catecismo, y todavía pidió que le abrieran la puerta para examinar de cerca a aquel varón de lástima que más parecía una enorme gallina decrépita entre las gallinas absortas. Estaba echado en un rincón, secándose al sol las alas extendidas, entre las cáscaras de fruta y las sobras de desayunos que le habían tirado los madrugadores. Ajeno a las impertinencias del mundo, apenas sí levantó sus ojos de anticuario y murmuró algo en su dialecto cuando el padre Gonzaga entró en el gallinero y le dio los buenos días en latín. El párroco tuvo la primera sospecha de impostura al comprobar que no entendía la lengua de Dios ni sabía saludar a sus ministros. Luego observó que visto de cerca resultaba demasiado humano: tenía un insoportable olor de intemperie, el revés de las alas sembrado de algas parasitarias y las plumas mayores maltratadas por vientos terrestres, y nada de su naturaleza miserable estaba de acuerdo con la egregia dignidad de los ángeles. Entonces abandonó el gallinero, y con un breve sermón previno a los curiosos contra los riesgos de la ingenuidad. Les recordó que el demonio tenía la mala costumbre de recurrir a artificios de carnaval para confundir a los incautos. Argumentó que si las alas no eran el elemento esencial para determinar las diferencias entre un gavilán y un aeroplano, mucho menos podían serlo para reconocer a los ángeles. Sin embargo, prometió escribir una carta a su obispo, para que este escribiera otra al sumo pontífice, de modo que el veredicto final viniera de los tribunales más altos.

Su prudencia cayó en corazones estériles. La noticia del ángel cautivo se divulgó con tanta rapidez, que al cabo de pocas horas había en el patio un alboroto de mercado, y tuvieron que llevar la tropa con bayonetas para espantar el tumulto que ya estaba a punto de tumbar la casa. Elisenda, con el espinazo torcido de tanto barrer basura de feria, tuvo entonces la buena idea de tapiar el patio y cobrar cinco centavos por la entrada para ver al ángel.

Vinieron curiosos hasta de la Martinica. Vino una feria ambulante con un acróbata volador, que pasó zumbando varias veces por encima de la muchedumbre, pero nadie le hizo caso porque sus alas no eran de ángel sino de murciélago sideral. Vinieron en busca de salud los enfermos más desdichados del Caribe: una pobre mujer que desde niña estaba contando los latidos de su corazón y ya no le alcanzaban los números, un jamaicano que no podía dormir porque lo atormentaba el ruido de las estrellas, un sonámbulo que se levantaba de noche a deshacer dormido las cosas que había hecho despierto, y muchos otros de menor gravedad. En medio de aquel desorden de naufragio que hacía temblar la tierra, Pelayo y Elisenda estaban felices de cansancio, porque en menos de una semana atiborraron de plata los dormitorios, y todavía la fila de peregrinos que esperaban su turno para entrar llegaba hasta el otro lado del horizonte.

El ángel era el único que no participaba de su propio acontecimiento. El tiempo se le iba buscando acomodo en su nido prestado, aturdido por el calor de infierno de las lámparas de aceite y las velas de sacrificio que le arrimaban a las alambradas. Al principio trataron de que comiera cristales de alcanfor, que, de acuerdo con la sabiduría de la vecina sabia, era el alimento específico de los ángeles. Pero él los despreciaba, como despreció sin probarlos los almuerzos papales que le llevaban los penitentes, y nunca se supo si fue por ángel o por viejo que terminó comiendo nada más que papillas de berenjena. Su única virtud sobrenatural parecía ser la paciencia. Sobre todo en los primeros tiempos, cuando lo picoteaban las gallinas en busca de los parásitos estelares que proliferaban en sus alas, y los baldados le arrancaban plumas para tocarse con ellas sus defectos, y hasta los más piadosos le tiraban piedras tratando de que se levantara para verlo de cuerpo entero. La única vez que consiguieron alterarlo fue cuando le abrasaron el costado con un hierro de marcar novillos, porque llevaba tantas horas de estar inmóvil que lo creyeron muerto. Despertó sobresaltado, despotricando en lengua hermética y con los ojos en lágrimas, y dio un par de aletazos que provocaron un remolino de estiércol de gallinero y polvo lunar, y un ventarrón de pánico que no parecía de este mundo. Aunque muchos creyeron que su reacción no había sido de rabia sino de dolor, desde entonces se cuidaron de no molestarlo, porque la mayoría entendió que su pasividad no era la de un héroe en uso de buen retiro sino la de un cataclismo en reposo.

El padre Gonzaga se enfrentó a la frivolidad de la muchedumbre con fórmulas de inspiración doméstica, mientras le llegaba un juicio terminante sobre la naturaleza del cautivo. Pero el correo de Roma había perdido la noción de la urgencia. El tiempo se les iba en averiguar si el convicto tenía ombligo, si su dialecto tenía algo que ver con el arameo, si podía caber muchas veces en la punta de un alfiler, o si no sería simplemente un noruego con alas. Aquellas cartas de parsimonia habrían ido y venido hasta el fin de los siglos, si un acontecimiento providencial no hubiera puesto término a las tribulaciones del párroco.

Sucedió que por esos días, entre muchas otras atracciones de las ferias errantes del Caribe, llevaron al pueblo el espectáculo triste de la mujer que se había convertido en araña por desobedecer a sus padres. La entrada para verla no solo costaba menos que la entrada para ver al ángel, sino que permitían hacerle toda clase de preguntas sobre su absurda condición, y examinarla al derecho y al revés, de modo que nadie pusiera en duda la verdad del horror. Era una tarántula espantosa del tamaño de un carnero y con la cabeza de una doncella triste. Pero lo más desgarrador no era su figura de disparate, sino la sincera aflicción con que contaba los pormenores de su desgracia: siendo casi una niña se había escapado de la casa de sus padres para ir a un baile, y cuando regresaba por el bosque después de haber bailado toda la noche sin permiso, un trueno pavoroso abrió el cielo en dos mitades, y por aquella grieta salió el relámpago de azufre que la convirtió en araña. Su único alimento eran las bolitas de carne molida que las almas caritativas quisieran echarle en la boca. Semejante espectáculo, cargado de tanta verdad humana y de tan temible escarmiento, tenía que derrotar sin proponérselo al de un ángel despectivo que apenas si se dignaba mirar a los mortales. Además los escasos milagros que se le atribuían al ángel revelaban un cierto desorden mental, como el del ciego que no recobró la visión pero le salieron tres dientes nuevos, y el del paralítico que no pudo andar pero estuvo a punto de ganarse la lotería, y el del leproso a quien le nacieron girasoles en las heridas. Aquellos milagros de consolación que más bien parecían entretenimientos de burla, habían quebrantado ya la reputación del ángel cuando la mujer convertida en araña terminó de aniquilarla. Fue así como el padre Gonzaga se curó para siempre del insomnio, y el patio de Pelayo volvió a quedar tan solitario como en los tiempos en que llovió tres días y los cangrejos caminaban por los dormitorios.

Los dueños de la casa no tuvieron nada que lamentar. Con el dinero recaudado construyeron una mansión de dos plantas, con balcones y jardines, y con sardineles muy altos para que no se metieran los cangrejos del invierno, y con barras de hierro en las ventanas para que no se metieran los ángeles. Pelayo estableció además un criadero de conejos muy cerca del pueblo y renunció para siempre a su mal empleo de alguacil, y Elisenda se compró unas zapatillas satinadas de tacones altos y muchos vestidos de seda tornasol, de los que usaban las señoras más codiciadas en los domingos de aquellos tiempos. El gallinero fue lo único que no mereció atención. Si alguna vez lo lavaron con creolina y quemaron las lágrimas de mirra en su interior, no fue por hacerle honor al ángel, sino por conjurar la pestilencia de muladar que ya andaba como un fantasma por todas partes y estaba volviendo vieja la casa nueva. Al principio, cuando el niño aprendió a caminar, se cuidaron de que no estuviera cerca del gallinero. Pero luego se fueron olvidando del temor y acostumbrándose a la peste, y antes de que el niño mudara los dientes se había metido a jugar dentro del gallinero, cuyas alambradas podridas se caían a pedazos. El ángel no fue menos displicente con él que con el resto de los mortales, pero soportaba las infamias más ingeniosas con una mansedumbre de perro sin ilusiones. Ambos contrajeron la varicela al mismo tiempo. El médico que atendió al niño no resistió la tentación de auscultar al ángel, y encontró tantos soplos en el corazón y tantos ruidos en los riñones, que no le pareció posible que estuviera vivo. Lo que más le asombró, sin embargo, fue la lógica de sus alas. Resultaban tan naturales en aquel organismo completamente humano, que no podía entender por qué no las tenían también los otros hombres.

Cuando el niño fue a la escuela, hacía mucho tiempo que el sol y la lluvia habían desbaratado el gallinero. El ángel andaba arrastrándose por acá y por allá como un moribundo sin dueño. Lo sacaban a escobazos de un dormitorio y un momento después lo encontraban en la cocina. Parecía estar en tantos lugares al mismo tiempo, que llegaron a pensar que se desdoblaba, que se repetía a sí mismo por toda la casa, y la exasperada Elisenda gritaba fuera de quicio que era una desgracia vivir en aquel infierno lleno de ángeles. Apenas si podía comer, sus ojos de anticuario se le habían vuelto tan turbios que andaba tropezando con los horcones, y ya no le quedaban sino las cánulas peladas de las últimas plumas. Pelayo le echó encima una manta y le hizo la caridad de dejarlo dormir en el cobertizo, y solo entonces advirtieron que pasaba la noche con calenturas delirantes en trabalenguas de noruego viejo. Fue esa una de las pocas veces en que se alarmaron, porque pensaban que se iba a morir, y ni siquiera la vecina sabia había podido decirles qué se hacía con los ángeles muertos.

Sin embargo, no solo sobrevivió a su peor invierno, sino que pareció mejor con los primeros soles. Se quedó inmóvil muchos días en el rincón más apartado del patio, donde nadie lo viera, y a principios de diciembre empezaron a nacerle en las alas unas plumas grandes y duras, plumas de pajarraco viejo, que más bien parecían un nuevo percance de la decrepitud. Pero él debía conocer la razón de estos cambios, porque se cuidaba muy bien de que nadie los notara, y de que nadie oyera las canciones de navegantes que a veces cantaba bajo las estrellas. Una mañana, Elisenda estaba cortando rebanadas de cebolla para el almuerzo, cuando un viento que parecía de alta mar se metió en la cocina. Entonces se asomó por la ventana, y sorprendió al ángel en las primeras tentativas del vuelo. Eran tan torpes, que abrió con las uñas un surco de arado en las hortalizas y estuvo a punto de desbaratar el cobertizo con aquellos aletazos indignos que resbalaban en la luz y no encontraban asidero en el aire. Pero logró ganar altura. Elisenda exhaló un suspiro de descanso, por ella y por él, cuando lo vio pasar por encima de las últimas casas, sustentándose de cualquier modo con un azaroso aleteo de buitre senil. Siguió viéndolo hasta cuando acabó de cortar la cebolla, y siguió viéndolo hasta cuando ya no era posible que lo pudiera ver, porque entonces ya no era un estorbo en su vida, sino un punto imaginario en el horizonte del mar.

Este cuento es un buen ejemplo del realismo mágico del autor. Describe lo extraordinario (un ángel) con la misma naturalidad que un evento común (la matanza de cangrejos). Este tono refuerza la ambigüedad y subraya la crítica: los milagros existen, pero nadie los reconoce como tales.

Aquí se narra la historia de Pelayo y Elisenda, un matrimonio humilde que encuentra en su patio a un anciano con alas, en medio de un temporal.

Aunque algunos lo identifican como un ángel, el hombre es tratado con indiferencia, curiosidad morbosa o directamente con crueldad. Encerrado con las gallinas, se convierte en una atracción de feria, la pareja cobra entrada y se enriquece.

De esta manera, la historia muestra cómo lo sobrenatural o divino es rápidamente absorbido por la lógica cotidiana y comercial. El ángel es tratado como una atracción de circo más, sin reverencia ni asombro real.

Así, la pareja aprovecha la presencia del ángel para enriquecerse sin mostrar gratitud ni compasión. Lo ven como un recurso, no como un ser.

Además, el viejo alado no encaja en las categorías religiosas ni sociales. No habla latín, no hace milagros como se espera, huele mal y parece más un vagabundo que una figura celestial.

Con ello, se realiza una crítica hacia la religión, pues la Iglesia aparece más preocupada por reglas que por lo espiritual. Luego, cuando el espectáculo deja de ser rentable, el ángel es abandonado. La familia sigue su vida sin mayores reflexiones. El misterio se banaliza y se olvida.

3. Espantos de agosto

Llegamos a Arezzo un poco antes del medio día, y perdimos más de dos horas buscando el castillo renacentista que el escritor venezolano Miguel Otero Silva había comprado en aquel recodo idílico de la campiña toscana. Era un domingo de principios de agosto, ardiente y bullicioso, y no era fácil encontrar a alguien que supiera algo en las calles abarrotadas de turistas. Al cabo de muchas tentativas inútiles volvimos al automóvil, abandonamos la ciudad por un sendero de cipreses sin indicaciones viales, y una vieja pastora de gansos nos indicó con precisión dónde estaba el castillo. Antes de despedirse nos preguntó si pensábamos dormir allí, y le contestamos, como lo teníamos previsto, que sólo íbamos a almorzar.

-Menos mal -dijo ella- porque en esa casa espantan.

Mi esposa y yo, que no creemos en aparecidos del medio día, nos burlamos de su credulidad. Pero nuestros dos hijos, de nueve y siete años, se pusieron dichosos con la idea de conocer un fantasma de cuerpo presente.

Miguel Otero Silva, que además de buen escritor era un anfitrión espléndido y un comedor refinado, nos esperaba con un almuerzo de nunca olvidar. Como se nos había hecho tarde no tuvimos tiempo de conocer el interior del castillo antes de sentarnos a la mesa, pero su aspecto desde fuera no tenía nada de pavoroso, y cualquier inquietud se disipaba con la visión completa de la ciudad desde la terraza florida donde estábamos almorzando. Era difícil creer que en aquella colina de casas encaramadas, donde apenas cabían noventa mil personas, hubieran nacido tantos hombres de genio perdurable. Sin embargo, Miguel Otero Silva nos dijo con su humor caribe que ninguno de tantos era el más insigne de Arezzo.

-El más grande -sentenció- fue Ludovico.

Así, sin apellidos: Ludovico, el gran señor de las artes y de la guerra, que había construido aquel castillo de su desgracia, y de quien Miguel nos habló durante todo el almuerzo. Nos habló de su poder inmenso, de su amor contrariado y de su muerte espantosa. Nos contó cómo fue que en un instante de locura del corazón había apuñalado a su dama en el lecho donde acababan de amarse, y luego azuzó contra sí mismo a sus feroces perros de guerra que lo despedazaron a dentelladas. Nos aseguró, muy en serio, que a partir de la media noche el espectro de Ludovico deambulaba por la casa en tinieblas tratando de conseguir el sosiego en su purgatorio de amor.

El castillo, en realidad, era inmenso y sombrío. Pero a pleno día, con el estómago lleno y el corazón contento, el relato de Miguel no podía parecer sino una broma como tantas otras suyas para entretener a sus invitados. Los ochenta y dos cuartos que recorrimos sin asombro después de la siesta, habían padecido toda clase de mudanzas de sus dueños sucesivos. Miguel había restaurado por completo la planta baja y se había hecho construir un dormitorio moderno con suelos de mármol e instalaciones para sauna y cultura física, y la terraza de flores intensas donde habíamos almorzado. La segunda planta, que había sido la más usada en el curso de los siglos, era una sucesión de cuartos sin ningún carácter, con muebles de diferentes épocas abandonados a su suerte. Pero en la última se conservaba una habitación intacta por donde el tiempo se había olvidado de pasar. Era el dormitorio de Ludovico.

Fue un instante mágico. Allí estaba la cama de cortinas bordadas con hilos de oro, y el sobrecama de prodigios de pasamanería todavía acartonado por la sangre seca de la amante sacrificada. Estaba la chimenea con las cenizas heladas y el último leño convertido en piedra, el armario con sus armas bien cebadas, y el retrato al óleo del caballero pensativo en un marco de oro, pintado por alguno de los maestros florentinos que no tuvieron la fortuna de sobrevivir a su tiempo. Sin embargo, lo que más me impresionó fue el olor de fresas recientes que permanecía estancado sin explicación posible en el ámbito del dormitorio.

Los días del verano son largos y parsimoniosos en la Toscana, y el horizonte se mantiene en su sitio hasta las nueve de la noche. Cuando terminamos de conocer el castillo eran más de las cinco, pero Miguel insistió en llevarnos a ver los frescos de Piero della Francesca en la Iglesia de San Francisco, luego nos tomamos un café bien conversado bajo las pérgolas de la plaza, y cuando regresamos para recoger las maletas encontramos la cena servida. De modo que nos quedamos a cenar.

Mientras lo hacíamos, bajo un cielo malva con una sola estrella, los niños prendieron unas antorchas en la cocina, y se fueron a explorar las tinieblas en los pisos altos. Desde la mesa oíamos sus galopes de caballos cerreros por las escaleras, los lamentos de las puertas, los gritos felices llamando a Ludovico en los cuartos tenebrosos. Fue a ellos a quienes se les ocurrió la mala idea de quedarnos a dormir. Miguel Otero Silva los apoyó encantado, y nosotros no tuvimos el valor civil de decirles que no.

Al contrario de lo que yo temía, dormimos muy bien, mi esposa y yo en un dormitorio de la planta baja y mis hijos en el cuarto contiguo. Ambos habían sido modernizados y no tenían nada de tenebrosos. Mientras trataba de conseguir el sueño conté los doce toques insomnes del reloj de péndulo de la sala, y me acordé de la advertencia pavorosa de la pastora de gansos. Pero estábamos tan cansados que nos dormimos muy pronto, en un sueño denso y continuo, y desperté después de las siete con un sol espléndido entre las enredaderas de la ventana. A mi lado, mi esposa navegaba en el mar apacible de los inocentes. “Qué tontería -me dije-, que alguien siga creyendo en fantasmas por estos tiempos”. Sólo entonces me estremeció el olor de fresas recién cortadas, y vi la chimenea con las cenizas frías y el último leño convertido en piedra, y el retrato del caballero triste que nos miraba desde tres siglos antes en el marco de oro. Pues no estábamos en la alcoba de la planta baja donde nos habíamos acostado la noche anterior, sino en el dormitorio de Ludovico, bajo la cornisa y las cortinas polvorientas y las sábanas empapadas de sangre todavía caliente de su cama maldita.

“Espantos de agosto” narra la visita de una familia latinoamericana (el narrador, su esposa y dos hijos) al castillo renacentista de Miguel Otero Silva, ubicado en la campiña toscana italiana.

Lo que comienza como una visita turística y placentera se transforma paulatinamente en una experiencia inquietante, al revelarse la leyenda del fantasma de Ludovico.

Aquí la pareja adulta representa el escepticismo moderno frente a las creencias tradicionales sobre fantasmas, mientras que los niños encarnan la fascinación por lo mágico. El final subvierte esta racionalidad, mostrando cómo los incrédulos pueden ser víctimas del misterio.

El cuento se sitúa en la frontera entre lo real y lo sobrenatural. Lo cotidiano y lo lógico coexisten con lo inexplicable, un rasgo típico del realismo mágico que caracteriza a García Márquez.

Este relato forma parte de su libro Doce cuentos peregrinos (1992). Fueron escritos durante su larga estancia en Barcelona y París. El personaje de Miguel Otero Silva, escritor venezolano real y amigo de García Márquez, aporta un matiz biográfico que enriquece la historia y refuerza su aparente veracidad.

4. La viuda de Montiel

Cuando murió don José Montiel todo el mundo se sintió vengado, menos su viuda; pero se necesitaron varias horas para que todo el mundo creyera que en verdad había muerto. Muchos lo seguían poniendo en duda después de ver el cadáver en cámara ardiente, embutido con almohadas y sábanas de lino dentro de una caja amarilla y abombada como un melón. Estaba muy bien afeitado, vestido de blanco y con botas de charol, y tenía tan buen semblante que nunca pareció tan vivo como entonces. Era el mismo don Chepe Montiel de los domingos, oyendo misa de ocho, solo que en lugar de la fusta tenía un crucifijo entre las manos. Fue preciso que atornillaran la tapa del ataúd y que lo emparedaran en el aparatoso mausoleo familiar, para que el pueblo entero se convenciera de que no se estaba haciendo el muerto.

Después del entierro, lo único que a todos pareció increíble, menos a su viuda, fue que José Montiel hubiera muerto de muerte natural. Mientras todo el mundo esperaba que lo acribillaran por la espalda en una emboscada, su viuda estaba segura de verlo morir de viejo en su cama, confesado y sin agonía, como un santo moderno. Se equivocó apenas en algunos detalles. José Montiel murió en su hamaca, un miércoles a las dos de la tarde, a consecuencia de la rabieta que el médico le había prohibido. Pero su esposa esperaba también que todo el pueblo asistiera al entierro y que la casa fuera pequeña para recibir tantas flores. Sin embargo, solo asistieron sus copartidarios y las congregaciones religiosas, y no se recibieron más coronas que las de la administración municipal. Su hijo —desde su puesto consular de Alemania— y sus dos hijas, desde París, mandaron telegramas de tres páginas. Se veía que los habían redactado de pie, con la tinta multitudinaria de la oficina de correos, y que habían roto muchos formularios antes de encontrar 20 dólares de palabras. Ninguno prometía regresar. Aquella noche, a los 62 años, mientras lloraba contra la almohada en que recostó la cabeza el hombre que la había hecho feliz, la viuda de Montiel conoció por primera vez el sabor de un resentimiento. “Me encerraré para siempre —pensaba—. Para mí, es como si me hubieran metido en el mismo cajón de José Montiel. No quiero saber nada más de este mundo.” Era sincera.

Aquella mujer frágil, lacerada por la superstición, casada a los 20 años por voluntad de sus padres con el único pretendiente que le permitieron ver a menos de 10 metros de distancia, no había estado nunca en contacto directo con la realidad. Tres días después de que sacaron de la casa el cadáver de su marido, comprendió a través de las lágrimas que debía reaccionar, pero no pudo encontrar el rumbo de su nueva vida. Era necesario empezar por el principio.

Entre los innumerables secretos que José Montiel se había llevado a la tumba, se fue enredada la combinación de la caja fuerte. El alcalde se ocupó del problema. Hizo poner la caja en el patio, apoyada al paredón, y dos agentes de la policía dispararon sus fusiles contra la cerradura. Durante toda una mañana, la viuda oyó desde el dormitorio las descargas cerradas y sucesivas ordenadas a gritos por el alcalde. “Esto era lo último que faltaba —pensó—. Cinco años rogando a Dios que se acaben los tiros, y ahora tengo que agradecer que disparen dentro de mi casa.” Aquel día hizo un esfuerzo de concentración, llamando a la muerte, pero nadie le respondió. Empezaba a dormirse cuando una tremenda explosión sacudió los cimientos de la casa. Habían tenido que dinamitar la caja fuerte.

La viuda de Montiel lanzó un suspiro. Octubre se eternizaba con sus lluvias pantanosas y ella se sentía perdida, navegando sin rumbo en la desordenada y fabulosa hacienda de José Montiel. El señor Carmichael, antiguo y diligente servidor de la familia, se había encargado de la administración. Cuando por fin se enfrentó al hecho concreto de que su marido había muerto, la viuda de Montiel salió del dormitorio para ocuparse de la casa. La despojó de todo ornamento, hizo forrar los muebles en colores luctuosos, y puso lazos fúnebres en los retratos del muerto que colgaban de las paredes. En dos meses de encierro había adquirido la costumbre de morderse las uñas. Un día —los ojos enrojecidos e hinchados de tanto llorar— se dio cuenta de que el señor Carmichael entraba a la casa con el paraguas abierto.

—Cierre ese paraguas, señor Carmichael —le dijo—. Después de todas las gracias que tenemos, solo nos faltaba que usted entrara a la casa con el paraguas abierto.

El señor Carmichael puso el paraguas en el rincón. Era un negro viejo, de piel lustrosa, vestido de blanco y con pequeñas aberturas hechas a navaja en los zapatos para aliviar la presión de los callos.

—Es solo mientras se seca.

Por primera vez desde que murió su esposo, la viuda abrió la ventana.

—Tantas desgracias, y además este invierno —murmuró, mordiéndose las uñas—. Parece que no va a escampar nunca.

—No escampará ni hoy ni mañana —dijo el administrador—. Anoche no me dejaron dormir los callos.

Ella confiaba en las predicciones atmosféricas de los callos del señor Carmichael. Contempló la placita desolada, las casas silenciosas cuyas puertas no se abrieron para ver el entierro de José Montiel, y entonces se sintió desesperada con sus uñas, con sus tierras sin límites, y con los infinitos compromisos que heredó de su esposo y que nunca lograría comprender.

—El mundo está mal hecho —sollozó.

Quienes la visitaron por esos días tuvieron motivos para pensar que había perdido el juicio. Pero nunca fue más lúcida que entonces. Desde antes de que empezara la matanza política ella pasaba las lúgubres mañanas de octubre frente a la ventana de su cuarto, compadeciendo a los muertos y pensando que si Dios no hubiera descansado el domingo habría tenido tiempo de terminar el mundo.

—Ha debido aprovechar ese día para que no le quedaran tantas cosas mal hechas —decía—. Al fin y al cabo, le quedaba toda la eternidad para descansar.

La única diferencia, después de la muerte de su esposo, era que entonces tenía un motivo concreto para concebir pensamientos.

Así, mientras la viuda de Montiel se consumía en la desesperación, el señor Carmichael trataba de impedir el naufragio. Las cosas no marchaban bien. Libre de la amenaza de José Montiel, que monopolizaba el comercio local por el terror, el pueblo tomaba represalias. En espera de clientes que no llegaron, la leche se cortó en los cántaros amontonados en el patio, y se fermentó la miel en sus cueros, y el queso engordó gusanos en los oscuros armarios del depósito. En su mausoleo adornado con bombillas eléctricas y arcángeles en imitación de mármol, José Montiel pagaba seis años de asesinatos y tropelías. Nadie en la historia del país se había enriquecido tanto en tan poco tiempo. Cuando llegó al pueblo el primer alcalde de la dictadura, José Montiel era un discreto partidario de todos los regímenes, que se había pasado la mitad de la vida en calzoncillos sentado a la puerta de su piladora de arroz. En un tiempo disfrutó de una cierta reputación de afortunado y buen creyente, porque prometió en voz alta regalar al templo un san José de tamaño natural si se ganaba la lotería, y dos semanas después se ganó seis fracciones y cumplió su promesa. La primera vez que se le vio usar zapatos fue cuando llegó el nuevo alcalde, un sargento de la policía, zurdo y montaraz, que tenía órdenes expresas de liquidar la oposición. José Montiel empezó por ser su informador confidencial. Aquel comerciante modesto cuyo tranquilo humor de hombre gordo no despertaba la menor inquietud, discriminó a sus adversarios políticos en ricos y pobres. A los pobres los acribilló la policía en la plaza pública. A los ricos les dieron un plazo de 24 horas para abandonar el pueblo. Planificando la masacre, José Montiel se encerraba días enteros con el alcalde en su oficina sofocante, Mientras su esposa se compadecía de los muertos. Cuando el alcalde abandonaba la oficina, ella le cerraba el paso a su marido.

—Ese hombre es un criminal —le decía—. Aprovecha tus influencias en el gobierno para que se lleven a esa bestia que no va a dejar un ser humano en el pueblo.

Y José Montiel, tan atareado en esos días, la apartaba sin mirarla, diciendo: “No seas pendeja.” En realidad, su negocio no era la muerte de los pobres sino la expulsión de los ricos. Después de que el alcalde les perforaba las puertas a tiros y les ponía el plazo para abandonar el pueblo, José Montiel les compraba sus tierras y ganados por un precio que él mismo se encargaba de fijar.

—No seas tonto —le decía su mujer—. Te arruinarás ayudándolos para que no se mueran de hambre en otra parte, y ellos no te lo agradecerán nunca.

Y José Montiel, que ya ni siquiera tenía tiempo de sonreír, la apartaba de su camino, diciendo:

—Vete para tu cocina y no me friegues tanto.

A ese ritmo, en menos de un año estaba liquidada la oposición, y José Montiel era el hombre más rico y poderoso del pueblo. Mandó a sus hijas para París, consiguió a su hijo un puesto consular en Alemania, y se dedicó a consolidar su imperio. Pero no alcanzó a disfrutar seis años de su desaforada riqueza.

Después de que se cumplió el primer aniversario de su muerte, la viuda no oyó crujir la escalera sino bajo el peso de una mala noticia. Alguien llegaba siempre al atardecer. “Otra vez los bandoleros —decían—. Ayer cargaron con un lote de 50 novillos.” Inmóvil en el mecedor, mordiéndose las uñas, la viuda de Montiel solo se alimentaba de su resentimiento.

—Yo te lo decía, José Montiel —decía, hablando sola—. Este es un pueblo desagradecido. Aún estás caliente en tu tumba y ya todo el mundo nos volteó la espalda.

Nadie volvió a la casa. El único ser humano que vio en aquellos meses interminables en que no dejó de llover, fue el perseverante señor Carmichael, que nunca entró a la casa con el paraguas cerrado. Las cosas no marchaban mejor. El señor Carmichael había escrito varias cartas al hijo de José Montiel. Le sugería la conveniencia de que viniera a ponerse al frente de los negocios, y hasta se permitió hacer algunas consideraciones personales sobre la salud de la viuda. Siempre recibió respuestas evasivas. Por último, el hijo de José Montiel contestó francamente que no se atrevía a regresar por temor de que le dieran un tiro. Entonces el señor Carmichael subió al dormitorio de la viuda y se vio precisado a confesarle que se estaba quedando en la ruina.

—Mejor —dijo ella—. Estoy hasta la coronilla de quesos y de moscas. Si usted quiere, llévese lo que le haga falta y déjeme morir tranquila.

Su único contacto con el mundo, a partir de entonces, fueron las cartas que escribía a sus hijas a fines de cada mes. “Este es un pueblo maldito —les decía—. Quédense allá para siempre y no se preocupen por mí. Yo soy feliz sabiendo que ustedes son felices.” Sus hijas se turnaban para contestarle. Sus cartas eran siempre alegres, y se veía que habían sido escritas en lugares tibios y bien iluminados y que las muchachas se veían repetidas en muchos espejos cuando se detenían a pensar. Tampoco ellas querían volver. “Esto es la civilización —decían—. Allá, en cambio, no es un buen medio para nosotras. Es imposible vivir en un país tan salvaje donde asesinan a la gente por cuestiones políticas.” Leyendo las cartas, la viuda de Montiel se sentía mejor y aprobaba cada frase con la cabeza.

En cierta ocasión, sus hijas le hablaron de los mercados de carne de París. Le decían que mataban unos cerdos rosados y los colgaban enteros en la puerta adornados con coronas y guirnaldas de flores. Al final, una letra diferente a la de sus hijas había agregado: “Imagínate, que el clavel más grande y más bonito se lo ponen al cerdo en el culo.” Leyendo aquella frase, por primera vez en dos años, la viuda de Montiel sonrió. Subió a su dormitorio sin apagar las luces de la casa, y antes de acostarse volteó el ventilador eléctrico contra la pared. Después extrajo de la gaveta de la mesa de noche unas tijeras, un cilindro de esparadrapo y el rosario, y se vendó la uña del pulgar derecho, irritada por los mordiscos. Luego empezó a rezar, pero al segundo misterio cambió el rosario a la mano izquierda, pues no sentía las cuentas a través del esparadrapo. Por un momento oyó la trepidación de los truenos remotos. Luego se quedó dormida con la cabeza doblada en el pecho. La mano con el rosario rodó por su costado, y entonces vio a la Mamá Grande en el patio con una sábana blanca y un peine en el regazo, destripando piojos con los pulgares. Le preguntó:

—¿Cuándo me voy a morir?

La Mamá Grande levantó la cabeza.

—Cuando te empiece el cansancio del brazo.

Este cuento fue publicado originalmente en 1962, en Los funerales de la Mamá Grandey refleja los intereses políticos de Gabriel García Márquez.

Así, Montiel funciona como símbolo de los dictadores latinoamericanos. Su riqueza se construyó sobre la represión, el asesinato y el despojo. Con ello, el autor critica cómo el poder autoritario se afianza en la violencia y en la complicidad pasiva (incluso de la viuda).

La mujer fue mantenida en una burbuja por su esposo y nunca entendió las implicaciones de sus actos. Su desconexión del mundo la vuelve trágica, pero también cómica en su desorientación.

Por su parte, el deterioro económico de la hacienda simboliza el derrumbe del poder ilegítimo. Sin Montiel, su imperio se desmorona, mostrando que la riqueza adquirida mediante el crimen es insostenible.

Además, existen varios otros símbolos dentro de la narración. La lluvia incesante representa el duelo perpetuo, el estancamiento emocional, la tristeza que inunda todo y también del castigo que no cesa.

De igual manera, la caja fuerte dinamitada alude al colapso violento del legado de Montiel; lo que fue construido a la fuerza, se destruye con fuerza.

5. Me alquilo para soñar

A las nueve de la mañana, mientras desayunábamos en la terraza del Habana Riviera, un tremendo golpe de mar a pleno sol levantó en vilo varios automóviles que pasaban por la avenida del malecón, o que estaban estacionados en la acera, y uno quedó incrustado en un flanco del hotel. Fue como una explosión de dinamita que sembró el pánico en los veinte pisos del edificio y convirtió en polvo el vitral del vestíbulo. Los numerosos turistas que se encontraban en la sala de espera fueron lanzados por los aires junto con los muebles, y algunos quedaron heridos por la granizada de vidrio. Tuvo que ser un maretazo colosal, pues entre la muralla del malecón y el hotel hay una amplia avenida de ida y vuelta, así que la ola saltó por encima de ella y todavía le quedó bastante fuerza para desmigajar el vitral.

Los alegres voluntarios cubanos, con la ayuda de los bomberos, recogieron los destrozos en menos de seis horas, clausuraron la puerta del mar y habilitaron otra, y todo volvió a estar en orden. Por la mañana no se había ocupado nadie del automóvil incrustado en el muro, pues se pensaba que era uno de los estacionados en la acera. Pero cuando la grúa lo sacó de la tronera descubrieron el cadáver de una mujer amarrada en el asiento del conductor con el cinturón de seguridad. El golpe fue tan brutal que no le quedó un hueso entero. Tenía el rostro desbaratado, los botines descosidos y la ropa en piltrafas, y un anillo de oro en forma de serpiente con ojos de esmeraldas. La policía estableció que era el ama de llaves de los nuevos embajadores de Portugal. En efecto, había llegado con ellos a La Habana quince días antes, y había salido esa mañana para el mercado manejando un automóvil nuevo. Su nombre no me dijo nada cuando leí la noticia en los periódicos, pero en cambio quedé intrigado por el anillo en forma de serpiente y ojos de esmeraldas. No pude averiguar, sin embargo, en qué dedo lo usaba.

Era un dato decisivo, porque temí que fuera una mujer inolvidable cuyo nombre verdadero no supe jamás, que usaba un anillo igual en el índice derecho, lo cual era más insólito aún en aquel tíempo. La había conocido treinta y cuatro años antes en Viena, comiendo salchichas con papas hervidas y bebiendo cerveza de barril en una taberna de estudiantes latinos. Yo había llegado de Roma esa manana, y aún recuerdo mi impresión inmediata por su espléndida pechuga de soprano, sus lánguidas colas de zorros en el cuello del abrigo y aquel anillo egipcio en forma de serpiente. Me pareció que era la única austríaca en el largo mesón de madera, por el castellano primario que hablaba sin respirar con un acento de quincallería. Pero no, había nacido en Colombia y se había ido a Austria entre las dos guerras, casi niña, a estudiar música y canto. En aquel momento andaba por los treinta años mal llevados, pues nunca debió ser bella y había empezado a envejecer antes de tiempo. Pero en cambio era un ser humano encantador. Y también uno de los más temibles.

Viena era todavía una antigua ciudad imperial, cuya posición geográfica entre los dos mundos irreconciliables que dejó la Segunda Guerra había acabado de convertirla en un paraíso, del mercado negro y el espionaje mundial. No hubiera podido imaginarme un ámbito más adecuado para aquella compatriota fugitiva que seguía comiendo en la taberna estudiantil de la esquina sólo por fidelidad a su origen, pues tenía recursos de sobra para comprarla de contado con todos sus comensales dentro. Nunca dijo su verdadero nombre, pues siempre la conocimos con el trabalenguas germánico que le inventaron los estudiantes latinos de Viena: Frau Frida. Apenas me la habían pesentado cuando incurrí en la impertinencia feliz de preguntarle cómo había hecho para implantarse de tal modo en aquel mundo tan distante y distinto de sus riscos de vientos del Quindío, y ella me contestó con un golpe:

—Me alquilo para soñar.

En realidad, era su único oficio. Había sido la tercera de los once hijos de un próspero tendero del antiguo Caldas, y desde que aprendió a hablar instauró en la casa la buena costumbre de contar los sueños en ayunas, que es la hora en que se conservan más puras sus virtudes premonitorias. A los siete años soñó que uno de sus hermanos era arrastrado por un torrente. La madre, por pura superstición religiosa, le prohibió al niño lo que más te gustaba, que era bañarse en la quebrada. Pero Frau Frida tenía ya un sistema propio de vaticinos.

—Lo que ese sueño significa —dijo— no es que se vaya a ahogar, sino que no debe comer dulces.

La sola interpretación parecía una infamia, cuando era para un niño de cinco anos que no podía vivir sin sus golosinas dominicales. La madre, ya convencida de las virtudes adivinatorias de la hija, hizo respetar la advertencia con mano dura. Pero al primer descuido suyo el niño se atraganto con una canica de caramelo que se estaba comiendo a escondidas, y no fue posible salvarlo.

Frau Frida no había pensado que aquella facultad pudiera ser un oficio, hasta que la vida la agarró por el cuello en los crueles inviernos de Viena. Entonces tocó para pedir empleo en la primera casa que le gustó para vivir, y cuando le preguntaron qué sabía hacer, ella sólo dijo la verdad: “Sueño”. Le bastó con una breve explicación a la dueña de casa para ser aceptada, con un sueldo apenas suficiente para los gastos menudos, pero con un buen cuarto y las tres comidas. Sobre todo el desayuno, que era el momento en que la familia se sentaba a conocer el destino inmediato de cada uno de sus miembros: el padre, que era un rentista refinado; la madre, una mujer alegre y apasionada de la música de cámara romántica, y dos niños de once y nueve años. Todos eran religiosos, y por lo mismo propensos a las supersticiones arcaicas, y recibieron encantados a Frau Frida con el único compromiso de descifrar el destino diario de la familia a través de los sueños.

Lo hizo bien y por mucho tiempo, sobre todo en los años de la guerra, cuando la realidad fue más siniestra que las pesadillas. Sólo ella podía decidir a la hora del desayuno lo que cada quien debía hacer aquel día, y cómo debía hacerlo, hasta que sus pronósticos terminaron por ser la única autoridad en la casa. Su dominio sobre la familia fue absoluto: aun el suspiro más tenue era por orden suya. Por los días en que estuve en Viena acababa de morir el dueño de casa, y había tenido la elegancia de legarle a ella una parte de sus rentas, con la única condición de que siguiera soñando para la familia hasta el fin de sus sueños.

Estuve en Viena más de un mes, compartiendo las estrecheces de los estudiantes, mientras esperaba un dinero que nunca llegó. Las visitas imprevistas y generosas de Frau Frida en la taberna eran entonces como fiestas en nuestro régimen de penurias. Una de esas noches, en la euforia de la cerveza, me habló al oído con una convicción que no permitía ninguna pérdida de tiempo.

—He venido sólo para decirte que anoche tuve un sueño contigo —me dijo—. Debes irte enseguida y no volver a Viena en los próximos cinco años.

Su convicción era tan real, que esa misma noche me embarcó en el último tren para Roma. Yo, por mi parte, quedé tan sugestionado, que desde entonces me he considerado sobreviviente de un desastre que nunca conocí. Todavía no he vuelto a Viena.

Antes del desastre de La Habana había visto a Frau Frida en Barcelona, de una manera tan inesperada y casual que me pareció misteriosa. Fue el día en que Pablo Neruda pisó tierra española por primera vez desde la Guerra Civil, en la escala de un lento viaje por mar hacia Valparaíso. Pasó con nosotros una mañana de caza mayor en las librerías de viejo, y en Porter compró un libro antiguo, descuadernado y marchito, por el cual pagó lo quehubiera sido su sueldo de dos meses en el consulado de Rangún. Se movía por entre la gente como un elefante inválido, con un interés infantil en el mecanismo interno de cada cosa, pues el mundo te parecía un inmenso juguete de cuerda con el cual se inventaba la vida.

No he conocido a nadie más parecido a la idea que uno tiene de un Papa renacentista: glotón y refinado. Aun, contra su voluntad, siempre era él quien presidía la mesa. Matilde, su esposa, le ponía un babero que parecía más de peluquería que de comedor, pero era la única manera de impedir —que se bañara en salsas. Aquel día en Carvalleiras fue ejemplar. Se comió tres langostas enteras descuartizándolas con una maestría de cirujano, y al mismo tiempo devoraba con la vista los platos de todos, e iba picando un poco de cada uno, con un deleite que contagiaba las ganas de comer: las almejas de Galicia, los percebes del Cantábrico, las cigalas de Alicante, las espardenyas de la Costa Brava. Mientras tanto, como los franceses, sólo hablaba de otras exquisiteces de cocina, y en especial de los mariscos prehistóricos de Chile que llevaba en el corazón. De pronto dejó de comer, afinó sus antenas de bogavante, Y me dijo en voz muy baja:

—Hay alguien detrás de mí que no deja de mirarme.

Miré por encima de su hombro, y así era. A sus espaldas, tres mesas más allá, una mujer impávida con un anticuado sombrero de fieltro y una bufanda morada masticaba despacio con los ojos fijos en él. La reconocí en el acto. Estaba envejecida y gorda, pero era ella, con el anillo de serpiente en el índice.

Viajaba desde Nápoles en el mismo barco que los Neruda, pero no se habían visto a bordo. La invitamos a tomar el café en nuestra mesa, y la induje a hablar de sus sueños para sorprender al poeta. Él no le hizo caso, pues planteó desde el principio que no creía en adivinaciones de sueños.

—Sólo la poesía es clarividente —dijo.

Después del almuerzo, en el inevitable paseo por las Ramblas, me retrasé a propósito con Frau Frida para refrescar nuestros recuerdos sin oídos ajenos. —Me contó que había vendido sus propiedades de Austria y vivía retirada en Porto, Portugal, en una casa que describió como un castillo falso sobre una colina desde donde se veía todo el océano hasta las Américas. Aunque no lo dijera, en su conversación quedaba claro que de sueño en sueño había terminado por apoderarse de la fortuna de sus inefables patrones de Viena. No me impresionó, sin embargo, porque siempre había pensado que sus sueños no eran más que una artimaña para vivir. Y se lo dije.

Ella soltó su carcajada irresistible. “Sigues tan atrevido como siempre”, me dijo. Y no dijo más, porque el resto del grupo se había detenido a esperar que Neruda acabara de hablar en jerga chilena con los loros de la Rambla de los Pájaros. Cuando reanudamos la charla, Frau Frida había cambiado de tema.

—A propósito —me dijo—: Ya puedes volver a Viena.

Sólo entonces caí en la cuenta de que habían transcurrido trece años desde que nos conocimos.

—Aun si tus sueños son falsos, jamás volveré —le dije. Por si acaso.

A las tres nos separamos de ella para acompañar a Neruda a su siesta sagrada. La hizo en nuestra casa, después de unos preparativos solemnes que de algún modo recordaban la ceremonia del té en el Japón. Había que abrir unas ventanas y cerrar otras para que hubiera el grado de calor exacto y una cierta clase de luz en cierta dirección, y un silencio absoluto. Neruda se durmió al instante, y despertó diez minutos después, como los niños, cuando menos pensábamos. Apareció en la sala restaurado y con el monograma de la almohada impreso en la mejilla.

—Soñé con esa mujer que sueña —dijo. Matilde quiso que le contara el sueño.

—Soñé que ella estaba soñando conmigo —dijo él.

—Eso es de Borges —le dije. Él me miró desencantado. —¿Ya está escrito?

—Si no está escrito se va a escribir alguna vez —le dije . Será uno de sus laberintos.

Tan pronto como subió a bordo, a las seis de la tarde, Neruda se despidió de nosotros, se sentó en una mesa apartada, y empezó a escribir versos fluidos con la pluma de tinta verde con que dibujaba flores y peces y pájaros en las dedicatorias de sus libros. A la primera advertencia del buque buscamos a Frau Frida, y al fin la encontramos en la cubierta de turistas cuando ya nos íbamos sin despedirnos. También ella acababa de despertar de la siesta.

—Soñé con el poeta —nos dijo.

Asombrado, le pedí que me contara el sueño.

—Soñé que él estaba soñando conmigo —dijo, y mi cara de asombro la confundió— ¿Qué quieres? A veces, entre tantos sueños, se nos cuela uno que no tiene nada que ver con la vida real.

No volví a verla ni a preguntarme por ella hasta que supe del anillo en forma de culebra de la mujer que murió en el naufragio del Hotel Riviera. Así que no resistí la tentación de hacerle preguntas al embajador portugués cuando coincidimos, meses después, en una recepción diplomática. El embajador me habló de ella con un gran entusiasmo y una enorme admiración. “No se imagina lo extraordinaria que era”, me dijo. “Usted no habría resistido la tentación de escribir un cuento sobre ella”. Y prosiguió en el mismo tono, con detalles sorprendentes, pero sin una pista. que me permitiera una conclusión final.

—En concreto —le precisé por fin—: ¿qué hacía?

—Nada —me dijo él, con un cierto desencanto—. Soñaba.

Este cuento entrelaza la realidad y lo fantástico a través de la figura enigmática de Frau Frida, una mujer que convierte el acto de soñar en su forma de vida y poder.

De este modo, soñar se considera una forma de conocimiento y poder. La protagonista vive de sus sueños, los interpreta y los convierte en mandato. Su oficio es una fusión de lo místico y lo práctico.

García Márquez difumina los límites entre lo onírico y lo real, permitiendo que los sueños tengan consecuencias materiales: salvan o condenan vidas.

Así, se plantea una tensión entre libertad personal y fatalismo. Aunque el narrador es escéptico sobre los sueños de Frau Frida, obedece sus advertencias y se siente salvado por ellas. El lector, al igual que él, es arrastrado por el dilema de si hay un destino escrito o si todo es casualidad y sugestión.

Se pueden notar los elementos del realismo mágico. Por ejemplo, lo insólito - que una mujer se alquile para soñar - se inserta con naturalidad en un contexto realista. No hay explicación racional, pero tampoco necesidad de una.

Además, el hecho de que el narrador funciona como testigo, refuerza la verosimilitud del relato.

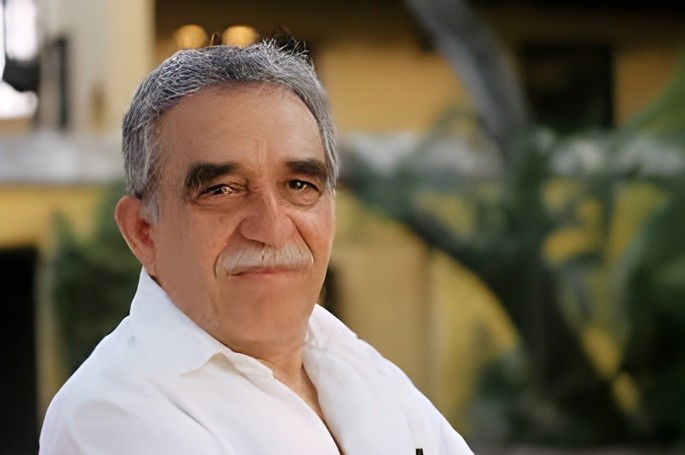

Sobre Gabriel García Márquez

Nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia, y falleció el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México.

Fue uno de los escritores más influyentes del siglo XX y una de las figuras más representativas del llamado Boom latinoamericano. Fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1982, por una obra que conjuga lo real y lo fantástico.

Desde joven se sintió atraído por la escritura y por el periodismo. Su primera novela, La hojarasca (1955), introdujo por primera vez el mítico pueblo de Macondo, que luego alcanzaría renombre universal con su obra maestra, Cien años de soledad (1967), considerada uno de los pilares de la literatura mundial.

Tuvo también una intensa vida política, cercana a movimientos de izquierda en América Latina y una relación de amistad con figuras como Fidel Castro.

Su obra literaria y su actividad periodística se cruzaron frecuentemente, ya que siempre defendió el poder de la palabra como herramienta de justicia y memoria.

Estilo literario: realismo mágico

El estilo de Gabriel García Márquez es inconfundible: una prosa que fusiona lo cotidiano con lo extraordinario. En sus cuentos y novelas, lo mágico no interrumpe la realidad, sino que convive con ella de manera natural, como si los milagros, los fantasmas o las profecías formaran parte del tejido mismo del mundo.

Este enfoque ha sido catalogado como realismo mágico. Se trata de una corriente estética que encuentra sus raíces en tradiciones orales, mitos indígenas, la historia colonial de América Latina y las condiciones sociales y políticas del continente.

Aunque no inventó el realismo mágico, sí fue su máximo exponente. En su obra, los prodigios no requieren explicación, sino que lo insólito se narra con la misma objetividad que lo ordinario, generando un efecto de extrañeza y familiaridad al mismo tiempo.

Con ello, el autor dotó a América Latina de una identidad literaria propia, con una mirada crítica y a la vez poética de su historia.

Gabriel García Márquez transformó la literatura latinoamericana y su impacto ha trascendido idiomas, géneros y generaciones. Su obra ha sido traducida a decenas de lenguas y ha influido a escritores de todo el mundo.

Descubre Realismo mágico: qué es, características y autores

Ver también: