Yawar fiesta: resumen y análisis de la novela de José María Arguedas

La novela Yawar fiesta (1941) de José María Arguedas es una de las obras fundamentales de la literatura peruana del siglo XX y un hito en la narrativa indigenista.

A través de un relato arraigado en las costumbres y vivencias de las comunidades andinas, el autor recrea la tensión entre la tradición indígena y las imposiciones del Estado y la cultura criolla.

De este modo, trasciende lo anecdótico y se convierte en un testimonio de resistencia cultural y de reivindicación de una identidad largamente oprimida.

Yawar fiesta: resumen

La novela narra el conflicto en Puquio (sierra sur del Perú) en torno a la realización de una corrida de toros “a la andina” (turupukllay) durante las Fiestas Patrias.

Las autoridades “de la costa” y los notables del pueblo (mistis) intentan prohibir o “civilizar” la fiesta imponiendo un torero profesional y reglas “a la española”.

En cambio, los ayllus indígenas defienden su propia forma de celebrar, con música de wakawak’ras, danzas y capeadores comunales.

La captura del toro montaraz Misitu cristaliza tensiones históricas como el despojo de tierras y el usual paternalismo estatal. Al mismo tiempo, muestra la agencia colectiva andina, pues la fiesta se realiza según la costumbre local y el toro es abatido al modo tradicional.

Con ello, Arguedas propone una visión compleja del mundo andino - no folclórica ni victimista - y la pone en diálogo) con el proyecto modernizador del Estado.

Resumen por capítulos

Capítulo 1: Pueblo indio

Presentación de Puquio como “pueblo indio” compuesto por cuatro ayllus (Pichk’achuri, K’ayau, K’ollana y Chaupi) en rivalidad ritual y política. Por su parte, los mistis se asientan en el jirón Bolívar, cerca de las instituciones estatales.

Capítulo 2: El despojo

Aquí se desarrolla el proceso por el que los mistis arrebatan tierras a los ayllus mediante argucias legales y violencia, transformando chacras en pastos para ganado.

Capítulo 3: Wakawak’ras, trompetas de la tierra

Anuncio sonoro de las fiestas: las trompetas de cuerno (wakawak’ras) marcan el tiempo ceremonial y cohesionan a los ayllus. Se extiende el rumor: K’ayau traerá al toro Misitu desde la puna.

Capítulo 4: K’ayau

Los de K’ayau logran que el hacendado Julián Arangüena autorice la captura del Misitu. De este modo, crece el entusiasmo popular, pero el Subprefecto considera bárbara la “corrida india”.

Capítulo 5: El circular

Llega la orden oficial que prohíbe el turupukllay por “inhumano". Así, el Estado busca reemplazarlo por corrida “decente” con torero profesional contratado.

Capítulo 6: La autoridad

Pulseada entre subprefectura, municipio y notables para forzar el modelo español. Los ayllus resisten y sostienen su legitimidad cultural.

Capítulo 7: Los “serranos”

Retrato de clasismos y prejuicios entre mistis, chalos (mestizos populares) e indios. Con ello se demuestra que el tejido social es heterogéneo y conflictivo.

Capítulo 8: El Misitu

Episodio de captura del toro montaraz en la puna. El Misitu concentra símbolos de bravura, territorio y memoria comunal.

Capítulo 9: La víspera

La villa se enciende: música, alcohol, danza de tijeras y las cofradías preparan su presencia. Los migrantes organizados en Lima también presionan para que haya fiesta “de verdad”.

Capítulo 10: El auki

Irrumpe la cosmovisión andina: el auki (espíritu protector/cerro) y fuerzas tutelares enmarcan la fiesta. De este modo, lo ritual excede la mera “diversión”.

Capítulo 11: Yawar Fiesta

En la plaza el torero Ibarito intenta lidiar “a la española”, pero la multitud exige a sus capeadores: Wallpa, Honrao, Raura, K’encho.

Cuanado Wallpa es herido, los comuneros abaten al Misitu y el varayok alcalde declara ante el Subprefecto: “así es nuestro yawar punchay”. La tradición comunal se impone sobre la imposición estatal.

Personajes principales

- El Misitu: toro montaraz de la puna. Encarna bravura, territorio y la memoria de los ayllus. Su captura/lidia cataliza el conflicto cultural.

- Varayoks: (en especial el varayok alcalde de K’ayau): autoridades indígenas. Simbolizan gobierno comunal y legitimidad ritual.

- Subprefecto: autoridad estatal “de la costa”. Representa el proyecto civilizatorio centralista que busca regular o suprimir prácticas locales.

- Don Julián Arangüena: hacendado en cuyas tierras pasta el Misitu. Figura del poder terrateniente.

- Don Pancho Jiménez: comerciante misti. Pragmático, apuesta y negocia con la fiesta. Funciona como emblema del interés económico local.

- Ibarito (torero profesional): instrumento del modelo “a la española” que fracasa ante la lógica colectiva del turupukllay.

- Wallpa, Honrao, Raura, K’encho: capeadores indígenas. Demuestran la valentía comunal frente al toro.

Yawar punchay en la tradición andina

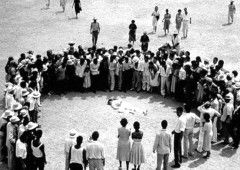

La yawar punchay es una celebración popular de origen andino que combina elementos indígenas y coloniales en una práctica simbólica y polémica.

Su nombre proviene del quechua yawar que significa “sangre”, que ya anuncia la violencia ritual que la caracteriza. La fiesta consiste en una corrida de toros bastante singular.

El toro (animal traído por los españoles) es enfrentado por pobladores locales que utilizan como mediador a un cóndor (ave sagrada en la cosmovisión andina) atado al lomo del toro.

Este espectáculo encierra una fuerte carga simbólica. El toro representa al colonizador, al poder español y criollo que llegó a imponer su cultura, su religión y su sistema económico.

En contraste, el cóndor, ave majestuosa de los Andes y símbolo de libertad, espíritu y resistencia indígena, encarna la fuerza del mundo andino, que, aunque sometido, permanece desafiante.

La lucha entre ambos animales no es sólo un acto festivo, sino un rito cargado de memoria histórica. Recuerda la violencia de la conquista, la tensión entre culturas y la esperanza de que el espíritu indígena, como el cóndor, prevalezca.

Además, la fiesta integra música, danzas, cantos y bebida, reuniendo a la comunidad en un acto colectivo que reafirma la identidad local.

Aunque para el mundo urbano o mestizo podía parecer un espectáculo bárbaro y cruel, para las comunidades campesinas se trataba de una expresión de resistencia cultural y de una forma de mantener viva la memoria histórica.

En el contexto de la novela de José María Arguedas, la yawar fiesta no aparece sólo como un evento costumbrista, sino como una metáfora social.

El enfrentamiento del toro y el cóndor trasciende lo ritual para convertirse en una representación del choque entre el mundo andino y el poder criollo y moderno.

Hoy en día la yawar fiesta sigue celebrándose en algunos pueblos del sur andino del Perú, aunque ha sido cuestionada por motivos éticos y por la defensa de los animales.

Sin embargo, más allá de estas discusiones, mantiene su relevancia cultural como un ritual que habla de la historia, la memoria y la identidad del pueblo andino.

Mensaje del texto

Yawar fiesta plantea que la continuidad cultural andina no es mera resistencia estática, sino capacidad de reconfigurar la modernidad desde lo propio.

La comunidad no busca “cerrarse” al cambio, sino marcar los términos de la negociación (qué se adopta, qué no) y preservar su régimen ritual como fuente de legitimidad.

Por ello, se critica al Estado por querer imponer sin comprender. Así, sólo cuando reconoce la jurisdicción festiva comunal la convivencia se vuelve posible. El resultado es la búsqueda de una modernidad andina heterogénea.

Temas

Algunos de los temas principales que trabaja la obra son:

Tradición y modernización

El núcleo de la novela es el choque entre una tradición cultural - el turupukllay o corrida indígena - y un proyecto de modernización que pretende homogeneizar las prácticas bajo la idea de “civilización”.

Para el Estado y los mistis la corrida “a la española” representa el progreso, la cultura legítima y el orden. Por su parte, para los ayllus, el yawar punchay no es un simple espectáculo, sino un rito que condensa identidad, cohesión social y memoria histórica.

Arguedas evita plantear una oposición simplista. Muestra que la modernización no es neutral, se impone con desprecio y violencia simbólica, borrando otras racionalidades.

Así, el verdadero debate que plantea esta obra es si existe un espacio para que la modernidad sea múltiple y acepte la agencia de las culturas subalternas.

Comunidad y agencia colectiva

En contraste con la novela indigenista tradicional - que solía retratar a los indígenas como víctimas pasivas o masas inertes -, Yawar fiesta presenta una comunidad organizada, reflexiva y activa.

Los varayoks, los capeadores, los músicos y hasta los migrantes en Lima participan en la toma de decisiones. La comunidad discute, negocia y enfrenta a las autoridades estatales. No hay un héroe individual que salve al pueblo. El verdadero protagonista es el colectivo que actúa como sujeto histórico y cultural.

Esta representación marca un giro fundamental hacia el neoindigenismo, porque muestra a los ayllus como agentes de su destino y no como objetos de compasión.

Poder y heterogeneidad social

La novela retrata un espacio social complejo, atravesado por relaciones de dominación. Los mistis - propietarios y comerciantes - han despojado históricamente a los ayllus de tierras y poder, mientras el Estado central legitima su autoridad a través de figuras como el subprefecto.

Sin embargo, no se trata de un enfrentamiento binario entre “indios” y “blancos”. Arguedas incorpora a los chalos (mestizos populares) y a personajes ambiguos como don Pancho Jiménez, que participa de la lógica comercial, pero no niega del todo el valor de la fiesta indígena.

Así, el relato refleja la heterogeneidad de la sociedad andina, donde las tensiones atraviesan no sólo a dos grupos, sino a múltiples estratos que conviven, se enfrentan y, a veces, se alían.

Lengua y oralidad como motivo central

Uno de los aportes más significativos de la obra es su lengua mestiza. Se trata de un español impregnado de giros, sintaxis y léxico quechua.

Arguedas no traduce la cultura andina a un “español estándar”, sino que fuerza el idioma dominante para que exprese las cadencias y el espíritu de la oralidad quechua.

A través de esta estrategia la novela incorpora cantos, rezos, huaynos, interjecciones y discursos que transmiten la visión de mundo indígena desde dentro.

De este modo, la oralidad no es un simple recurso estilístico. Es un motivo estructural que garantiza la legitimidad de la voz andina en la literatura peruana.

Naturaleza, mito y lo sagrado

El toro Misitu, el auki K’arwarasu y las wakawak’ras son símbolos que anclan el relato en una cosmovisión telúrica. El Misitu no es sólo un animal salvaje, es una fuerza que emana de la puna, hijo de las lagunas y protegido por los cerros.

Su captura implica una negociación con el mundo espiritual y no meramente con la naturaleza material. El auki, como espíritu protector de la montaña, guía y legitima la acción comunal.

Así, la naturaleza en Yawar fiesta no aparece como un telón de fondo pasivo, sino como un sujeto activo con voluntad y poder. La fiesta misma es inseparable de ese diálogo con la tierra y sus entidades.

Fiesta, cuerpo y música

La fiesta no se reduce a un entretenimiento popular, sino que constituye un espacio de soberanía cultural. A través de la música de las wakawak’ras, los huaynos y la danza de tijeras, los cuerpos de los comuneros se transforman en un lenguaje de resistencia.

La embriaguez, la danza y el trance festivo son modos de afirmar un orden propio, donde la valentía de los capeadores encarna el orgullo del ayllu.

Asimismo, a corporalidad no es aquí individual, sino colectiva. Cada herida, cada grito y cada movimiento reafirman la pertenencia a un mundo que se resiste a ser silenciado.

Violencia y dignidad

La novela no idealiza la fiesta. Se reconoce su violencia extrema: el peligro para los capeadores, el sufrimiento del toro, el uso de dinamita.

Sin embargo, esta violencia no es gratuita, sino parte de una lógica cultural que reafirma la dignidad de los ayllus frente al menosprecio estatal.

La sangre derramada es a la vez tragedia y consagración. Por su parte, el dolor compartido sella la pertenencia y otorga prestigio a quienes arriesgan la vida. En este sentido, la violencia es ambigua: destructiva, pero también fundadora de comunidad.

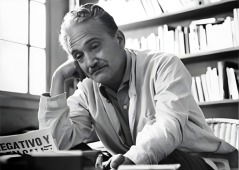

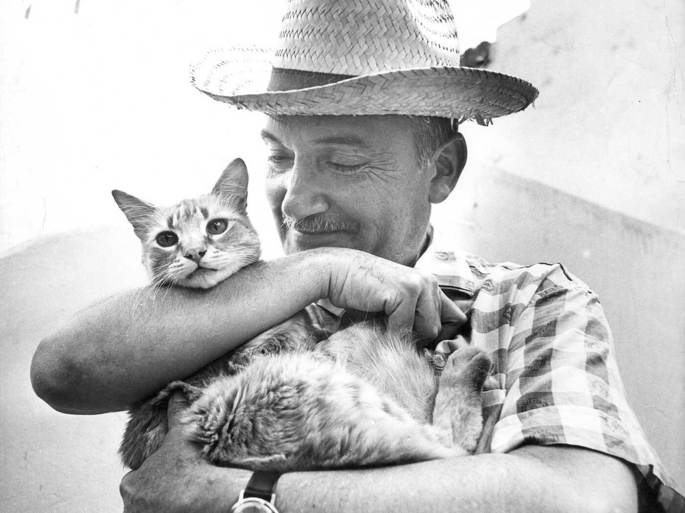

Biografía de José María Arguedas

José María Arguedas (Andahuaylas, 18 de enero de 1911 - Lima, 2 de diciembre de 1969) es considerado una de las figuras más importantes de la literatura peruana y latinoamericana del siglo XX.

Su vida estuvo marcada desde la infancia por una experiencia personal que sería determinante para su obra. Tras la muerte de su madre y el nuevo matrimonio de su padre, fue marginado y maltratado por su madrastra, por lo que creció en gran cercanía con los criados indígenas de la casa.

Gracias a ello aprendió desde niño el quechua como lengua materna, lo que lo convirtió en un escritor profundamente bicultural, con la capacidad de habitar y transmitir tanto el mundo andino como el occidental.

Se formó como etnólogo y antropólogo. Además de narrador, fue un estudioso de la música y la cultura popular, recopilando cantos y expresiones del folclor andino.

Arguedas fue parte de lo que se conoce como indigenismo literario, pero se diferenció de muchos autores anteriores, porque no habló desde fuera ni desde una mirada paternalista, sino desde dentro de la cultura andina. Por eso su obra tiene una autenticidad y una riqueza cultural que trasciende el mero exotismo.

Su vida personal estuvo marcada por la depresión y un sentimiento persistente de soledad. Finalmente, se suicidó en 1969, dejando inconclusa su última novela, El zorro de arriba y el zorro de abajo.

Contexto de escritura y publicación de Yawar fiesta

Yawar fiesta fue escrita entre 1937 y 1940 y publicada en 1941. Su gestación se inscribe en un momento clave de la historia del Perú: el debate indigenista y las discusiones sobre la identidad nacional.

Durante la primera mitad del siglo XX el Perú vivía tensiones profundas entre la élite criolla costeña y el mundo indígena serrano, marginado política, social y culturalmente.

La modernización del país avanzaba de manera desigual y las voces de los pueblos originarios estaban prácticamente ausentes de los espacios de poder.

El indigenismo, como corriente artística y política, surgió con fuerza en las décadas de 1920 y 1930, en autores como Enrique López Albújar o Ciro Alegría. Buscaba representar al indígena en la literatura.

Sin embargo, en muchos casos estas representaciones provenían de escritores urbanos o criollos, lo que generaba un discurso que, aunque reivindicador, a menudo no captaba la complejidad cultural indígena.

En cambio, Arguedas supo narrar desde la vivencia propia. Yawar fiesta no sólo muestra la tensión entre indígenas y criollos, sino que retrata con autenticidad las costumbres, la cosmovisión y el idioma quechua.

De este modo, la novela significó un paso adelante hacia lo que se llamó después neoindigenismo, un movimiento que superaba el paternalismo y mostraba la vitalidad de la cultura indígena desde dentro.

Recepción en su época

En el momento de su publicación Yawar fiesta fue muy bien recibida en los círculos literarios e intelectuales. La crítica valoró la capacidad de Arguedas para dar voz a lo indígena desde una perspectiva auténtica.

La novela fue entendida como un hito dentro del indigenismo. Varios críticos la compararon con obras de Ciro Alegría, aunque señalando la diferencia crucial: mientras Alegría relataba con compasión y humanismo, Arguedas lo hacía desde una mirada íntima, casi autobiográfica, y con un profundo respeto a la cosmovisión indígena.

También fue polémica, porque retrataba la fiesta del yawar punchay, considerada por algunos como bárbara o primitiva. El autor defendía que esta fiesta era un espacio de afirmación cultural, de resistencia y de identidad para las comunidades serranas frente a la imposición del modelo occidental de corrida.

Recepción actual

Hoy Yawar fiesta es vista como una obra fundamental de la literatura peruana y latinoamericana. Se la estudia no sólo como novela indigenista, sino como un texto que abre el camino hacia nuevas formas de narrar la interculturalidad.

En la actualidad el debate sobre la identidad, el racismo estructural y los derechos de los pueblos originarios le da a la novela una vigencia renovada.

Su visión sobre la resistencia cultural indígena frente a la homogenización occidental conecta con discusiones contemporáneas sobre diversidad cultural, decolonialidad y pluriculturalidad en América Latina.

Además, se valora como un ejemplo de cómo la literatura puede ser testimonio y, al mismo tiempo, creación estética de gran nivel, con un lenguaje híbrido que lleva al español la musicalidad del quechua.

Lugar que ocupa dentro de la literatura peruana y latinoamericana

Dentro de la literatura peruana, Yawar fiesta es considerada una de las obras fundacionales del neoindigenismo, junto a El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría.

Así, representa un salto cualitativo, porque no sólo denuncia la opresión indígena, sino que visibiliza su resistencia cultural y dignidad.

Por ello, Yawar fiesta contribuye al debate sobre identidad y mestizaje en América Latina. Se inscribe en la línea de obras que, a lo largo del siglo XX, buscaron redefinir qué significa ser latinoamericano en un continente marcado por la diversidad cultural y las herencias coloniales.

Ver también:

- Obras de José María Arguedas que te harán descubrir Perú

- El sueño del pongo: resumen y análisis del cuento

- Warma Kuyai: resumen y análisis del cuento de José María Arguedas

- La agonía de Rasu-Ñiti: resumen y análisis del cuento de Arguedas

- Escritores peruanos que deberías conocer

- Los gallinazos sin plumas: un análisis del cuento de Julio Ramón Ribeyro