Ejemplos de reseñas: textos informativos y críticos

Una reseña es un texto que combina información y valoración crítica sobre una obra, acontecimiento o producto cultural. Por ello, se puede referir a películas, obras de teatro, conciertos, artículos científicos, exposiciones de arte, series televisivas e, incluso, videojuegos.

Su propósito es presentar un panorama general de aquello que se comenta, destacando sus características más relevantes y ofreciendo una opinión fundamentada que oriente al lector o espectador.

A continuación se presentarán ejemplos de reseñas variadas en español tomadas de distintos ámbitos y medios de difusión.

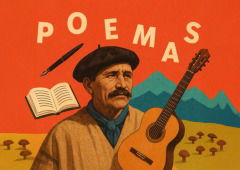

1. ‘Vida de Hannah Coulter’, amar a la tierra por el bien de todo lo que amamos - Daniel Gascón

Publicado en el diario español El País el 27 de septiembre de 2025 por el escritor y editor Daniel Gascón. Aquí hace una reflexión sobre una novela publicada en 2004, pero traducida al español el 2025.

En primera instancia se refiere al autor y a su trayectoria, para luego dar paso a un análisis de las temáticas y aspectos destacados de la obra.

La novela de Wendell Berry es un canto idealizado a una comunidad rural sin eludir que se trata de una vida físicamente exigente y económicamente difícil

Wendell Berry (Kentucky, Estados Unidos, 1934) es filósofo, poeta, novelista, activista medioambiental y campesino. Ha escrito ensayos como The Gift of Good Land, The Unsettling of America y El fuego del fin del mundo (Errata Naturae), y es autor de ocho novelas y decenas de relatos ambientados en Port William, un pueblo imaginario de su Estado natal. Su obra está recogida en la Library of America. Publicadas a lo largo de varias décadas, las narraciones de Port William describen los vaivenes de varias familias locales y muestran las transformaciones del mundo rural estadounidense.

Vida de Hannah Coulter —que salió en inglés en 2004— es una de ellas. Cuenta la historia de una mujer que crece en la Depresión —su madre muere y la segunda esposa de su padre no la quiere—, se casa durante la Segunda Guerra Mundial con un joven que fallece en el frente poco después sin llegar a conocer a su hija, se vuelve a casar con un veterano de la batalla de Okinawa, con el que pone en marcha una granja y crea una nueva familia. A lo largo de su vida recibe ayuda y enseñanzas de su abuela, de sus primeros suegros, de vecinos; hay tragedia pero apenas maldad. El libro —narrado en primera persona, cuando Hannah es una mujer mayor y ha enviudado por segunda vez, y escrito con un tono luminoso y calmado— trata de la lucha cotidiana con la adversidad, de las pérdidas y nuestra deuda con los muertos, del afecto y la generosidad. También muestra consecuencias no deseadas: Hannah y su marido quieren que sus hijos estudien para que su vida sea mejor, pero eso crea entre ellos y sus descendientes una distancia tan inevitable como desgarradora.

Es un libro de amor: a las personas que la rodean, a la tierra, al trabajo. Hannah describe una vida dura —físicamente exigente, económicamente difícil— pero satisfactoria y plena, y la solidaridad de una comunidad local, “la cofradía”, donde todos o casi todos se ayudan y donde se aceptan alegremente excentricidades de carácter o costumbres. Muestra el paso del tiempo en la familia y los vecinos. Por debajo está la transformación económica estadounidense, con el cambio en las formas de explotación agrícola y el ascenso de la economía especulativa. No es nostálgico: aunque la atmósfera de la comunidad rural parece un tanto idealizada, la vida que se describe es áspera. Pero Hannah sí muestra pena porque su mundo parece haber acabado. Eso se manifiesta en la mecanización del campo pero también en su uso recreativo y las agencias inmobiliarias, en el cambio generacional de ser pequeños propietarios que dependen de sí mismos a empleados de corporaciones, en la homogeneización de las franquicias, en la mercantilización a gran escala.

“A la tierra no le importa si la amamos. Pero más nos vale amarla, por nuestro propio bien. Por el bien de todo lo que amamos, más nos vale amarla”, dice Hannah. El ecologismo del libro está vinculado al uso productivo de la tierra y sus recursos. A la vez, hay un elemento anticapitalista y una suerte de sensibilidad cristiana primitiva, alejada de cualquier ortodoxia, vinculada a las ideas de comunidad, colaboración, piedad, amor; otras veces hace pensar en Thoreau. Esas cuestiones no cargan de didactismo un libro bien escrito que tiene personajes poderosos y un tono sereno y en ocasiones conmovedor.

2. He visto 'Bridget Jones: Loca por él' y es una de las mejores películas de la saga, pero también la más trágica - Janire Zurbano

Publicado en el suplemento Cinemanía del diario español 20 minutos el 13 de febrero de 2025 por la periodista Janire Zurbano. Aquí comenta la última entrega de la saga de Bridget Jones.

Así, hace referencia a las cintas anteriores y destaca los puntos fuertes de una película que logra conjugar lo mejor de su universo narrativo con los gustos contemporáneos.

Bridget Jones regresa a la gran pantalla sin Mark Darcy en la entrega más emotiva y madura de la franquicia: te hará reír, llorar y volver a enamorarte de sus películas.

Sabíamos de sobra que Bridget Jones podía hacernos reír a carcajadas. Aquella treintañera nacida de las páginas de Helen Fielding llegó en 2001 a la gran pantalla para reivindicar a otro tipo de heroína romántica: patosa, con incontinencia verbal, imán para situaciones de lo más ridículas que provocaban vergüenza ajena, pero a la vez más parecida a la espectadora que cualquier Julia Roberts o Meg Ryan.

Su cuarta aventura en cines vuelve a demostrar que la ingeniosa y dicharachera Bridget sigue sabiendo hacernos reír, pero resulta que se le da igual de bien hacernos llorar. Bridget Jones: Loca por él es la película más dramática de la saga en el mejor sentido. Mantiene todo lo que nos hizo enamorarnos de la protagonista, incluido el humor 'tierra trágame' de la sensacional Renée Zellweger, pero es más madura emocionalmente y saca todo el jugo al remolino vital que nace de la pérdida.

Si bien los lectores no recibieron muy bien la muerte de Mark Darcy en las páginas, su salto a la pantalla resulta fundamental para conocer a una Bridget más adulta y auténtica. El guion explora profundamente y sin miramientos la última fase del duelo, esa aceptación no exenta de otros sentimientos dolorosos como el miedo a olvidar a quien se va y la culpa de dejar ir para empezar de nuevo.

Otro acierto del filme que revitaliza la saga es su capacidad de autocrítica y su consciencia del nuevo panorama social y cinematográfico en el que se mueve. Loca por él deja de lado las bromas fáciles sobre el peso de la protagonista y la cosificación de la mujer tan habituales y aceptadas previamente, y que provocaron que la franquicia envejeciera tan mal.

Asimismo, la saga se aparta de la romantización del amor tóxico y apuesta por las relaciones sanas. Bridget ha madurado, es madre, ya no se deja arrastrar por el enamoramiento irracional y pone límites ante conductas intolerables como el ghosting. Hay triángulo amoroso, pero en ningún momento se solapa y ninguno de los protagonistas busca congraciarse desesperadamente con los fans de Mark o Daniel como Patrick Dempsey en la tercera producción.

Leo Woodall encandila como el joven que le devuelve a Bridget la ilusión romántica aunque lo suyo esté condenado sin una máquina del tiempo que salve la diferencia de edad; Chiwetel Ejiofor, algo más encorsetado en su papel, convence al final con una atracción pasada por las leyes de Newton que nos recuerda que el amor real es un simple gesto como que te suban la cremallera trasera de un vestido.

Aunque el drama y el romance acaparen terreno en Loco por él, la comedia continúa salvaguardando su parcela, igual de afinada gracias a Zellweger, pero también a las intervenciones de Emma Thompson y Hugh Grant. Lo mismo pasa con el factor nostalgia, presente de forma más sutil y acertada que en la tercera entrega: es el jersey verde con un reno que lleva el hijo de Bridget por Navidad, es otro primer beso bajo la nieve, es la contraseña All by Myself en Netflix...

Bridget Jones: Loca por él es la mejor película de la saga tras El diario de Bridget Jones, un sollozo interrumpido por la risa y una inesperada celebración de la vida a través de la muerte. Es un emotivo recordatorio de que los seres queridos que fallecen habitan en nosotros, diga lo que diga la ciencia; de que seguir adelante no significa olvidar; y de que no basta con sobrevivir, que hay que vivir, palabra de Harry Styles.

3. Obra «Matar a Rómulo»: la violencia como sustento vital de la civilización - César Farah Rodríguez

Publicado en el diario chileno El Mostrador por el dramaturgo César Farah Rodríguez el 8 de diciembre de 2017. Aquí hace un análisis exhaustivo de la obra teatral.

Por ello, hace referencia al concepto tras la puesta en escena, como al trabajo del director y de los actores.

Este montaje es un trabajo que indaga en el concepto de representación y el sentido de llevar a cabo una relectura, una puesta en escena y, por tanto, una reflexión en torno a una obra teatral y, particularmente, respecto de “Tito Andrónico”, obra en la que, según reza la reseña, se basa el montaje que sería un hipertexto de la tragedia de Shakespeare.

El acontecimiento mimético como base perceptiva en el teatro, ha sido, desde su origen, el elemento diferenciador de esta disciplina, respecto de otras que suponen la mimesis como sostén principal de su estatuto material, pues, por más que las artes han intentado emanciparse de la mímesis en general (usualmente traducida como “Imitación”), en mi opinión, esta permanece presente y viva en todas las formas artísticas que yo conozco; ya no de una manera decimonónica ni ingenua, pero continúa allí: porfiada, resistente, indispensable, aunque -como ya he dicho- se le ha tratado de exiliar del campo en innumerables ocasiones. De hecho, diría que la mímesis, la imitación, el ámbito representacional, no solo continúa solventando ese extraño fenómeno que llamamos arte, sino que se ha colado a casi todos los campos de la vida humana; como ya dijera Sergio Rojas alguna vez refiriéndose al neobarroco: es la representación el lugar donde podemos entrar en contacto con lo real.

En este sentido, “Matar a Rómulo” es un trabajo que indaga en el concepto de representación y el sentido de llevar a cabo una relectura, una puesta en escena y, por tanto, una reflexión en torno a una obra teatral y, particularmente, respecto de “Tito Andrónico”, obra en la que, según reza la reseña, se basa el montaje que sería un hipertexto de la tragedia de Shakespeare.

En una idea que la dramaturgia de Luis Barrales viene indagando desde hace un tiempo, la anécdota de la obra se desarrolla a través de la narración escénica de un profesor que registra, recompone, construye un ejercicio de memoria a partir de una clase que él mismo dictó, años atrás. En Nueva York, sobre “Tito Andrónico”, en esa clase, en efecto, recuerda a cuatro estudiantes (un sirio, un italiano, una croata, una chilena), la acción narrativa sigue también la existencia posterior de los estudiantes, así como los motivos de la violencia a gran escala de las últimas décadas, refiriendo tanto a las torres gemelas, como las matanzas de medio oriente, aunque, en última instancia, no es relevante la referencia a ninguna de ellas en particular, sino que la oralidad del texto (muy bien lograda) se articula en torno a la violencia como sustento vital de la civilización, como base fundamental de la misma, una tesis en absoluto nueva, pero resignificada por Barrales.

El texto tiene, en efecto, al menos dos dimensiones de interés. Por una parte, la construcción del discurso se articula en torno a la fuerte y clara conciencia de la oralidad en un formato que logra articular un arco dramático que organiza, fragmentariamente y lleno de intersticios, un mundo conceptual en torno a los tópicos que desea tratar.

En este sentido, está en una línea escritural al estilo de lo que se suele llamar la nueva dramaturgia europea, que en Chile suele causar una admiración totalmente acrítica, pero que, en mi opinión, no siempre es tan brillante como se pretende; sin embargo, este es el segundo ámbito en el que si reluce el trabajo de Barrales, en la medida que explora nuevas formas de dar voz a sus personajes y de organizar la acción, al mismo tiempo que lo logra con calidad.

La dirección, a cargo de Sebastián Jaña, intenta organizar esta propuesta dramatúrgica en la conciencia de estar trabajando sobre un teatro de reflexión, que se compone sobre categorías que no se sustentan en el desarrollo de una acción escénica tradicional, sino que busca redefinir a la misma, en virtud de la deconstrucción de las líneas estructurales, la ambiguación de la distribución narrativa, rediseñando las jerarquías entre la organización de los hechos en términos cronológicos para ir centrándose en su ordenación estética, del mismo modo, la imagen, la forma, la visualidad (no necesariamente significante, sino más bien, formal), son el posicionamiento en el que la dirección se centra.

Es, tal vez, ese mismo sistema de coordenadas el que, a momentos, desajusta la totalidad de la propuesta. No es un problema de que sea comprensible o no (de hecho, se comprende y, en cualquier caso, no es una pregunta pertinente), sino más bien, se trata de la articulación del montaje como una totalidad que, dentro de su propia lógica, no siempre aglutina todos sus sentidos posibles como una obra cuya inmanencia pueda ser pesquisada.

Las actuaciones están a cargo de actores competentes, de trayectoria teatral y audiovisual, dentro de ellos, hay quienes resaltan más o exponen un trabajo más acabado, particularmente Nicole Sazo y María Gracia Omegna, quienes conducen y modulan sus actuaciones en un ritmo y sentido pertinente a cada momento de la acción.

El espacio escénico, de Pablo de la Fuente, limpio, preciso y de líneas sencillas, pero inteligentemente organizadas, es un acierto; aunque la relación que los actores y actrices sostienen con dicho espacio es poca, lo que hace perderla de vista durante (casi) todo el montaje. Del mismo modo, el espacio sonoro de Anselmo Ugarte da cuenta de una relación pertinente con las diversas tensiones y distensiones de la obra, para fraguar una relación que reluce ante el público.

“Matar a Rómulo” es un trabajo interesante, que busca reflexionar en torno a las posibilidades de la violencia, dada su esencial relación con la humanidad y, por extensión, con la civilización; una puesta en escena que vale la pena visitar durante estos tiempos.

4. De Monet a Francis Bacon, la magia del arte que se esfuma - Borja Hermoso

Publicado en el diario español El País el 5 de septiembre de 2025 por el periodista Borja Hermoso. Aquí alude a la exposición "Desenfocado" que se presentó en Francia y luego en España.

De esta manera, hace un repaso por los aspectos esenciales de las obras presentes y hace un llamado a visitarla.

A finales del XIX, Claude Monet marcó con su serie ‘Los nenúfares’ el punto de partida de la abstracción. La exposición ‘Desenfocado’ recorre su influencia en el arte moderno y contemporáneo

Si va usted a París, acérquese a Los nenúfares de Monet que descansan desde hace un siglo en el Museo de L’Orangerie. No tienen pérdida, son unos paneles descomunales y curvados instalados en una sala también curva. Son la estrella del museo. Claude Monet se pasó prácticamente 30 años pintando solo eso, nenúfares, hasta su muerte en 1927. Los de L’Orangerie son el culmen del ciclo. El pintor André Masson llamó a esta sala “la Capilla Sixtina del impresionismo”, lo que es mucho llamar. Bien. Acérquese. Contémplelos de cerca. Aparque el móvil. Y mire. ¡Pero…! En efecto, no ve nada. Mejor dicho, nada concreto. Verá manchas. Colores. Espacios. Texturas. Aléjese poco a poco. Todo irá cobrando forma. Lo que era pintura abstracta va haciéndose paisaje, flor, agua, reflejo, vegetación. Lo que estaba difuminado y desenfocado se hace real, aunque exigirá de usted una atención extraña, difusa, una mirada ambiciosa que abarque, primero, la parte, y después, el todo. La experiencia merece la pena. Estamos ante una pintura figurativa. Una de las tres o cuatro obras maestras del impresionismo, que, con perdón de Goya, fue la primera abstracción, o el primer esqueje de lo que acabaría siendo la abstracción. Solo que, ay, estamos a finales del XIX y principios del XX… Monet quiso pintar esos nenúfares así, dans le flou (desenfocados, difuminados). Y precisamente Dans le flou. Une autre visión de l’art de 1945 à nos jours (Desenfocado. Otra visión del arte desde 1945 hasta nuestros días) se tituló la magnífica exposición que cerró sus puertas en L’Orangerie el pasado 18 de agosto y que llegará a CaixaForum Madrid a partir del 17 de septiembre y a CaixaForum Barcelona el 20 de mayo de 2026 bajo el título acortado de Desenfocado. Otra visión del arte.

En efecto, mucho tiene que ver el espíritu de esta exposición con el lugar en el que se celebró primero, incrustado en pleno parque de las Tullerías de París y hogar de Los nenúfares (Les nymphéas). No en vano esta incansable serie de pinturas al óleo introdujo el concepto de lo borroso en el arte, de lo desenfocado, lo difuminado y lo impreciso como elementos expresivos. Esta muestra explora cómo este fenómeno supuso una nueva forma de representar y comprender el mundo para artistas posteriores. Críticos y expertos de la época achacaron a un defecto ocular de Claude Monet aquella forma de pintar. No sabían, y si lo sabían quizá les pareció demasiado temerario reconocerlo, que el maestro de Giverny estaba abriendo nuevos caminos de expresión plástica. Lo que no quiere decir, ni mucho menos, que fuera el primero en echar mano del difuminado: unos 400 años antes, un tal Leonardo da Vinci había expedido la partida de nacimiento de la técnica del sfumato (del italiano fumo, humo), que utilizaría en obras maestras como La Gioconda o La Virgen de las rocas rebajando la intensidad tonal de su paleta y difuminando los contornos para dar a sus pinturas un aspecto borroso, casi etéreo, enigmático, lejos de lo concreto y en ocasiones casi fantasmagórico.

La exposición supone todo un tratado en imágenes (y en los textos del excelente catálogo) de esa nueva huella esencial en la historia del arte. También una reflexión, no exenta de mensaje político, acerca de la dictadura de la certidumbre y la mala prensa de conceptos como el error y la duda en las sociedades de hoy. “La idea de esta exposición nace del hecho de que hay un concepto que la crítica clásica nunca mencionaba cuando se refería a Los nenúfares, y es el de lo difuminado, lo impreciso, que además tiene claras ramificaciones en lo social, lo histórico y lo político a partir de 1945 y el final de la II Guerra Mundial”, explicaba en una de las salas de L’Orangerie Claire Bernardi, directora del museo parisiense y comisaria de la muestra junto con Émilia Philippot. En su opinión, la idea germinal del proyecto, una coproducción del centro que dirige y de la Fundación La Caixa, era “cómo numerosos artistas del arte moderno y contemporáneo, en un momento dado, se plantean dudas y las expresan a través de sus obras, y más concretamente a través de estas obras difuminadas… en una visión no exenta de significación política, ya que actúan por oposición al exceso de certidumbres que la política quiere ofrecer cada día”. Todo esto tiene mucho que ver, sostenía la comisaria, “con cuestiones como la investigación científica y con algunas materias de absoluta actualidad, como la de la inteligencia artificial”.

El propio enunciado de algunas de las secciones que vertebran la exposición deja clara la apuesta por lo no-evidente, lo no-seguro, lo no-zanjado: La erosión de las certidumbres, Futuros inciertos, En las fronteras de lo visible… En torno a 80 obras entre pinturas, esculturas, obra gráfica, fotografías e imágenes de más de 60 artistas conforman el corpus de esta muestra, incluida una buena ración de estrellas, empezando por el propio Monet (El estanque de los nenúfares, armonía rosa, de 1900, procedente del Museo de Orsay) y pasando por Odilon Redon, Georges Seurat, Mark Rothko, Alberto Giacometti, Bill Viola, Christian Boltanski, Hans Haacke, Hans Hartung, Yves Klein, Sigmar Polke, Gerhard Richter, Pipilotti Rist… Lástima que en el capítulo español de Desenfocados se hayan caído del cartel, por problemas evidentes de préstamos, seguros y traslados, algunas maravillas de Bacon, Turner, Rodin y Munch, entre otros, si bien el conjunto se enriquece con otras obras, especialmente de artistas españoles como Perejaume, Soledad Sevilla, Eulàlia Valldosera o Pedro G. Romero.

Émilia Philippot, del Instituto Nacional del Patrimonio de Francia, destaca otro aspecto central: “La deficiencia del ojo humano como parte integrante importante en la noción de lo difuminado en la historia del arte”. Creemos que vemos siempre lo que realmente es, y no nos damos cuenta de que en la inmensa mayoría de las ocasiones importantes parcelas de lo que es escapan a nuestro pobre periscopio sin que ni siquiera lo sospechemos. No han faltado ilustres y geniales escritores en la historia de la literatura que han hecho de esto la base de sus inquietantes escritos, pongamos el caso de Julio Cortázar y sus enigmáticos mundos del pero cómo, cuándo, dónde, y lo que está arriba/lo que está abajo. No en vano le gustaba decir al autor de Rayuela que, para él, era más importante lo que no se veía que lo que sí, y que la ficción era lo que iba conformando lentamente la masa de la realidad. De lo que damos en llamar realidad. Cuestiones todas estas ligadas al ámbito filosófico de la fenomenología, y más concretamente de la fenomenología de la percepción, que es el verdadero telón de fondo de una muestra como esta. Una exposición donde lo que se ve, lo que se cree que se ve y lo que se intuye da que pensar, y mucho. Como toda gran reunión de obras artísticas, Dans le flou / Desenfocado garantiza lo que parecen los tres objetivos más deseables en una cita así: la contemplación de la belleza (tan subjetiva), la revisión crítica de la historia (tan interpretable) y el estallido de ideas (aún más subjetivo si cabe).

Y ya que se habla del ojo: la forma perfectamente redonda de su estrella estética, la retina, casa —o choca, según se mire— con las redondeces perfectamente irregulares de algunas de las pinturas expuestas. No son uno, ni dos, ni tres, sino varios los artistas que en esta muestra exhiben su personal e intransferible interpretación de lo circular. Artistas que adoptan la circunferencia como metáfora de sus dudas estéticas y éticas. Adopción que tiene mucho más que ver con lo imperfecto que con la intención de perfección; con lo borroso que con lo diáfano; con lo inquietante que con lo certero. Y así, desde el impresionista francés Georges Seurat hasta el polaco Wojciech Fangor —uno de los grandes representantes del op-art—, pasando por los anillos concéntricos del suizo Ugo Rondinone, la bruma azulada y aparentemente (¿solo aparentemente?) circular del francés Vincent Dulom, ese sol negro y violento del pintor alemán y fundador del Grupo Zero Otto Piene o la extraordinaria Marca del fuego de Yves Klein, que sustituye aquí sus eternos azules por el inequívoco tono y casi el aroma de un círculo quemado, el círculo y los atisbos del círculo irrumpen en todas sus declinaciones. Con el común denominador, siempre, del difuminado, del sfumato, del flou.

La lista de las cuestiones filosóficas y de las coyunturas más o menos extendidas en el tiempo que han ido desfilando ante la mirada del ser humano a lo largo de la historia moderna y contemporánea resulta apabullante en las salas de esta exposición. Alberto Giacometti nos habla de la soledad en su Figurine de 1947, procedente de la Fundación Giacometti de París, al igual que Francis Bacon, que lo hace del aislamiento y de las dudas de la identidad (en el desolador Figure Crouching de 1949, primera etapa del artista, propiedad de un coleccionista privado francés y que por desgracia no podrá verse en Madrid y Barcelona). Artistas como Gerhard Richter, Christian Boltanski o Zoran Mušič aluden a los horrores del Holocausto. Por cierto, el catálogo de la muestra incluye una frase de Richter con la que el artista alemán parece resumir el espíritu de esta exposición: “Yo no puedo describir nada de manera más clara relativo a la realidad que mi propia relación con la realidad. Y esta ha tenido que ver siempre con lo difuminado, lo desenfocado, la inseguridad, la inconsistencia, lo fragmentario y no sé qué más”.

Su compatriota Thomas Ruff retrata los estragos del terrorismo mediante una de sus imágenes descomunales y desenfocadas de los atentados contra las Torres Gemelas. Otro fotógrafo, el francés Antoine d’Agata, evoca a través de dos fotos tenebrosas aunque de colores estridentes los tiempos de la pandemia por covid y del confinamiento. Y el chileno afincado en Nueva York Alfredo Jaar retrata el racismo en una desenfocada fotografía en color de una muchacha de Ruanda que primero quedó con él para contarle su drama y luego se arrepintió y solo consintió salir de espaldas.

¿Vemos o creemos que vemos? ¿Vemos todo lo que creemos? ¿Por qué nos dejamos sin ver cosas que están ahí? (por no hablar de lo que algunos aseguran ver aunque no exista). ¿Tenía razón el pensador francés Jean Baudrillard cuando en 2006 escribió esta inquietante frase en el catálogo de una exposición fotográfica?: “Detrás del desenfoque subyace la intuición de una formulación imposible sobre lo real, la imposibilidad de dar cuenta del mundo en toda su fluidez, su carácter efímero y su inexactitud”. Somos puro desenfoque, objetos animados… y difuminados. Ese es el tema de esta gran exposición.

5. Crítica de teatro «La novicia rebelde»: El exitoso y memorable debut de un clásico musical en el Teatro Municipal de Santiago - Joel Poblete

Publicado en el medio digital chileno Culturizarte por el crítico de cine Joel Poblete el 2 de mayo de 2025. Aquí repasa la presentación de la obra musical La novicia rebelde.

De este modo, hace hincapié en su historia como clásico mundial, para luego dar paso a la puesta en escena que se llevó a cabo, las actuaciones y otros aciertos de la presentación.

Sin duda que entre lo más llamativo a nivel masivo cuando en noviembre pasado se dio a conocer la temporada 2025 del Teatro Municipal de Santiago fue el anuncio de un musical, algo para nada habitual en ese escenario, donde la última vez que se produjo y presentó un espectáculo de ese género fue en 2009 y 2010, cuando se estuvo presentando El hombre de La Mancha. Para 2020 se había anunciado como parte de la temporada lírica el célebre West Side Story de Leonard Bernstein, pero finalmente la pandemia obligó a cancelar toda la programación de ese año.

15 años después se volvería a contar con un musical en el Municipal de Santiago, como espectáculo extraordinario y aparte de la temporada de ópera. Y no se trataba de cualquier musical, sino de uno que ya desde su estreno en 1959 ha llegado a ser considerado un clásico: The Sound of Music, más conocido por estas latitudes como La novicia rebelde luego de ser popularizada por su adaptación al cine de 1965 (y tantas veces reprogramada en televisión), dirigida por Robert Wise, protagonizada por Julie Andrews y ganadora de cinco Oscar incluyendo Mejor Película y Mejor Director.

La belleza inagotable de la creación del compositor Richard Rodgers y el letrista Oscar Hammerstein II (con libreto de Howard Lindsay y Russel Crouse), así como la cautivadora historia ambientada en Austria y creada a partir de personajes y hechos reales ocurridos cuando estaba próxima a iniciarse la Segunda Guerra Mundial, han fascinado a distintas generaciones desde entonces. Por eso no es de extrañar que su debut en el Municipal de Santiago, por primera vez en el país interpretada con voces líricas -a diferencia de los anteriores montajes presentados en Chile durante la década pasada, en 2012 en el Teatro Nescafé de las Artes y 2018 en el Teatro Municipal de Las Condes- y además en este 2025 en que se cumplen 60 años de su versión cinematográfica, generó mucho interés y expectativas. Y así fue: no sólo se han ido agotando las funciones, sino además ha sido tanta la demanda del público en redes sociales, que ha sido necesario agregar nuevos días, y además de las nueve programadas originalmente, al cierre de este comentario ya se habían agregado dos nuevas fechas.

Aunque haya quienes la consideren demasiado ingenua, simple y edulcorada, en verdad es difícil resistirse al encanto y belleza de esta obra, y la historia de Maria, la joven novicia que no parece encajar con la vida monacal y debe asumir como institutriz de los siete hijos del severo y viudo capitán Von Trapp, pero termina cautivando a los niños y enamorando al padre. Incluye además en su trama unas cuantas certeras observaciones de la sociedad de su época y un mensaje de resistencia frente a las circunstancias políticas adversas que se siente muy vigente incluso en los tiempos actuales. Quienes sólo conocen la obra por su adaptación fílmica se encontrarán con algunas diferencias entre ambas versiones, que van desde el orden y momento en que aparecen algunas canciones hasta descubrir que dos personajes que en la cinta sólo actúan y no tienen que cantar, la baronesa Elsa Schraeder y Max Detweiler, participan en dos muy efectivos números musicales: el dúo How Can Love Survive? y el trío No Way To Stop It, en el que son acompañados por el capitán Von Trapp. Y si alguien echa de menos I Have Confidence, la energética y vivaz canción que la protagonista entona al salir del convento, ese número no figura en el musical original y fue escrito por Richard Rodgers especialmente para la película, al igual que el bello dúo en el que Maria y el capitán se declaran su amor, Something Good, que en la versión que se está presentando en el Municipal de Santiago, tal como ocurría en el film, reemplaza al dúo de la versión teatral, An Ordinary Couple.

Concebida originalmente por el reconocido director de escena español Emilio Sagi hace 15 años para el Teatro Châtelet de París, donde se presentó con mucho éxito a fines de 2009 e inicios de 2010, esta producción de La novicia rebelde fue adaptada acá por parte del mismo equipo de esa versión en el escenario parisino, con Daniel Bianco en la escenografía y Caetano Vilela en la iluminación, a quienes se sumó en el vestuario el reconocido diseñador chileno Pablo Núñez. El próximo año se cumplirán tres décadas desde que Sagi debutó en Chile, y a lo largo de estos casi 30 años este experimentado régisseur ha sido parte de algunos de los más gratos recuerdos operísticos en el Municipal de Santiago, incluyendo entre otros sus versiones de Carmen en 2012 y El turco en Italia en 2015 y el estreno en nuestro país de El viaje a Reims de Rossini en 2023; a esos sucesos habrá que agregar de ahora en adelante este musical, porque a lo largo del espectáculo de dos actos que se extiende por casi tres horas (incluyendo un intermedio de 20 minutos) el director hispano desarrolla una propuesta escénica que cautiva y deslumbra.

Alternando con los señoriales interiores de la casa de los Von Trapp, la hermosa escenografía de Bianco resalta especialmente los verdes prados y los montículos que evocan las colinas, que se complementan con las tonalidades del cielo en el fondo del escenario, muy atmosféricamente iluminados por Vilela. El muy adecuado y bonito vestuario de Núñez ayuda a perfilar aún mejor la época en la que transcurre la historia, y requiere de varios cambios a lo largo de la obra. Las transiciones entre las distintas escenas son fluidas y ágiles, todo un mérito del equipo de técnicos del teatro, tanto como los artistas que trabajaron en los más diversos detalles de la elaboración del montaje.

Esta puesta en escena regala momentos tan bellos, potentes y memorables a nivel musical y escénico como el final del primer acto -con la madre abadesa cantando la hermosa y emotiva Climb Ev’ry Mountain-, la escena del matrimonio y el final de la obra, y también acierta en sus ideas teatrales, como por ejemplo la manera en que se plantea la decisiva escena del Festival de Kaltzburg, con la complicidad improvisada del público.

Si ya lo escénico está muy logrado en esta versión, sin duda en una obra como esta es imprescindible lo musical, y afortunadamente las funciones que se están presentando -y agotando- en el Teatro Municipal de Santiago destacan también en eso. Partiendo por la excelente interpretación de la partitura de Rodgers (con orquestaciones de Robert Russel Bennett) que logra la Filarmónica de Santiago bajo la batuta de su director residente, Pedro-Pablo Prudencio, que permite el irresistible despliegue de las ya inmortales y contagiosas melodías, transitando entre lo más alegre, vital y exultante (como las célebres Do-Re-Mi, My Favorite Things y The Lonely Goatherd) y el lirismo, lo sutil y romántico.

En el apartado vocal, se cuenta con dos elencos muy atractivos, y aunque el desempeño general es bastante sólido y las comparaciones son odiosas y hasta innecesarias, al asistir a funciones de los dos repartos inevitablemente se encuentran diferencias, con unas interpretaciones que son más efectivas en uno y otras en otro. Esta producción está cantada en inglés, pero con los diálogos en español, lo que exige una fluidez en ese tránsito entre lo cantado y lo hablado y actuado que a algunos intérpretes les queda mejor que a otros.

Encarnando a la protagonista en el primer elenco, la soprano Vanessa Rojas está realmente espléndida, brillando tanto en lo musical como en lo actoral; desde que aparece en el escenario interpretando la canción que le da el nombre a la obra –The Sound of Music- es imposible resistirse a su encanto, carisma y simpatía, que conforma una Maria tan alegre, jovial y llena de energía como lo que se asocia con el personaje. En años recientes ya la hemos visto destacar en óperas como El viaje a Reims y El elixir de amor, y esta Novicia rebelde es la confirmación de su enorme talento, con su atractiva voz adaptándose muy bien al musical, segura incluso en los momentos más exigentes y con muy buena química con los niños y niñas.

Ese primer elenco destaca especialmente por las interpretaciones femeninas, porque además de Rojas, la madre abadesa de la soprano Andrea Aguilar supo desplegar su potente voz en una conmovedora interpretación de Climb Ev’ry Mountain tanto al final del primer acto como en el desenlace de la obra. Junto a ella también se lucieron el trío principal de monjas (que en esta puesta en escena tienen muy acentuado su lado más cómico y divertido): la hermana Berthe de Javiera Barrios, la hermana Margaretta de Constanza Olguín y la hermana Sophia de Pamela Zavala. Y la soprano Javiera Saavedra como la baronesa Elsa Schraeder cantó muy bien en los dos números musicales en los que interviene y convenció en lo actoral como la mundana aristócrata. Entre los cantantes masculinos, Javier Weibel fue efectivamente severo como el capitán Von Trapp, conformando una adecuada dupla con Vanessa Rojas, su esposa en la vida real, mientras el siempre dúctil Sergio Gallardo encarnó al oportunista Max Detweiler.

En el segundo elenco, la ascendente soprano Camila Guggiana también destacó como Maria, muy bien acompañada por Patricio Sabaté como un Von Trapp que aunque se mostró tan estricto como es necesario, al mismo tiempo fue más cálido, entrañable y cercano de lo habitual en el personaje, y pudo destacar especialmente con su sentida interpretación de Edelweiss durante el festival. Regina Sandoval fue una efectiva madre abadesa, junto a Florencia Romero como la hermana Berthe, Consuelo Escudero como la hermana Margaretta y Francisca Muñoz como la hermana Sophia. Y entre los puntos altos de este segundo reparto hay que resaltar la deliciosa y notable interpretación que consiguieron la soprano Marcela González y el barítono Rodrigo Quinteros, como una altanera baronesa Schraeder y un divertido Max Detweiler.

En cualquier representación de esta obra siempre es vital el desempeño de los niños y niñas que encarnan a los hijos de la familia Von Trapp, y afortunadamente se cuenta con dos grupos muy bien logrados, todos preparados musicalmente por la cantante y directora coral Cecilia Barrientos. Si bien los del primer elenco en el estreno parecieron más espontáneos y efectivos tanto en el canto como en la actuación, en verdad todos están muy bien: Jakob Malter y Samuel Infante como Friedrich, Constanza Wilson y Catalina Gutiérrez como Louisa, Facundo Muñoz y José Gaspar Díaz como Kurt, Emilia Torrealba y Violeta Restovic como Brigitta, Violeta Araya y Magdalena Fleishmann como Marta y las pequeñas Sofía Prudencio y Emma Lan Shen como Gretl. Y en el rol de la hija mayor, Liesl, se alternan de manera muy lograda en sus respectivos repartos las sopranos Pilar Garrido y Marisol Vega, ambas cortejadas por el tenor Gonzalo Araya como el cartero Rolf, quien cantó este personaje en ambos elencos.

En cuanto a los roles actorales que no requerían interpretar canciones, uno de los elementos que llamaba más la atención de este espectáculo -y que también fue bastante destacado a nivel mediático- era la participación de la reconocida y veterana actriz Gaby Hernández en el primer elenco como el ama de llaves de los Von Trapp, Frau Schmidt, personaje que encarnó con la vivacidad y encanto que tan bien sabe desarrollar en sus actuaciones en televisión y teatro. Por su parte, un convincente y creíble desempeño tuvieron otros actores en personajes hablados, como el mayordomo Franz de Abel Hernández, el antipático nazi Herr Zeller de Alonso Torres y el almirante von Schreiber de Rodrigo Jiménez, todos ellos participando en ambos repartos, además de dos cantantes que en esta ocasión asumieron papeles teatrales: Pablo Oyanedel como el barón Elberfeld, y la chispeante y simpática Frau Schmidt de la soprano Paola Rodríguez, quien asumió el personaje en el segundo reparto y se lució tanto como Hernández en el primero, cada una con su sello propio.

También hay que destacar a las cantantes femeninas del Coro del Municipal (que dirige Jorge Klastornick y tiene como subdirector a Alejandro Reyes), quienes intervienen fuera de escena en los cánticos religiosos de las monjas. Y una mención especial merece el uso del sonido, ya que en este escenario en las óperas los cantantes normalmente deben ser oídos con sus voces al natural, sin amplificación externa, pero como en este musical además de cantar tienen que decir sus diálogos hablados y ser escuchados en todo el teatro, se requirió el uso de micrófonos y un apoyo sonoro extra, que estuvo a cargo de la destacada y reconocida diseñadora de sonido Loretta Nass.

Los espectadores han sabido apreciar este espectáculo que está siendo tan exitoso y memorable, no sólo con las entusiastas ovaciones al final de cada función, sino además llevando espontáneamente las palmas en distintos momentos. No es de extrañar que se hayan estado agotando las funciones y que haya sido necesario agregar nuevas fechas: se trata de un clásico que se mantiene totalmente encantador y vigente, que emociona y es capaz de despertar recuerdos y nostalgia en distintas generaciones. ¡Y lo mejor es que la versión que se está presentando está totalmente a la altura de las circunstancias!

6. "Miss Carbón", de Agustina Macri: resistencia no tan silenciosa - Diego Brodersen

Publicado en el diario argentino Página/12 por el crítico de cine Diego Brodersen el 2 de octubre de 2025. Aquí comenta la película Miss Carbón, basada en hechos reales.

De manera directa y sin tapujos, alude a los puntos fuertes y débiles del filme, destacando la capacidad de su directora para explorar historias verídicas.

La historia de una mujer trans en el híper machista universo de los mineros está basada en un caso real, el de Carla Antonella Rodríguez.

No es fácil ser una mujer trans, en ningún espacio cultural o social. Mucho menos en el híper machista universo de los mineros, ámbito laboral donde las mujeres, superstición mediante y salvo honrosas excepciones, ni siquiera tienen permitido el ingreso. Carlita es una excepción: su DNI todavía consigna como nombre de nacimiento el de Carlos, y por esa razón no existe impedimento legal para que todos los días se traslade bajo tierra y trabaje en el área mecánica. De todas formas, los chistes no tardan en aparecer. “¿Dónde esconderá la matraca?”, pregunta en voz alta un minero, como para que todos sus compañeros lo escuchen y rían maliciosamente. Carlita está acostumbrada a esa clase de comentarios, y si en pueblo chico el infierno es grande allí, en esa pequeña localidad de Río Turbio, todos la conocen. El segundo largometraje de Agustina Macri luego de Soledad (2018) también está basado en un caso real, el de Carla Antonella Rodríguez –su nombre oficial luego de la sanción de la ley de identidad de género en 2012–, una de esas crónicas de resiliencia y superación que parece pedir a gritos su adaptación en un relato de ficción.

El comienzo de Miss Carbón, que describe el momento en el cual se elige a la Reina del Carbón sobre un escenario improvisado, se repetirá sobre el final, enmarcando la historia en un extenso flashback. Carla, que está a punto de cumplir la mayoría de edad, tiene sexo casual en la vía pública, pero la presencia de otras personas la obliga a salir corriendo. La joven tiene vedada la entrada a su propia casa, cortesía de un padre estricto y ofendido por la nueva vida de su hijo nacido varón. Más allá de la confianza y el cariño de su mejor amiga, el único lugar en el cual encuentra asilo es el prostíbulo “de travas” del pueblo, regenteado por una bondadosa madama interpretada por Romina Escobar, la actriz de Nosotros nunca moriremos, de Eduardo Crespo, y Breve historia del planeta verde, de Santiago Loza. De todas formas, es Lux Pascal, la actriz transgénero nacida en los Estados Unidos pero de ascendencia chilena (es la hermana del ubicuo Pedro Pascal) quien ocupa casi todas las escenas del film de Macri, cuya filiación como hija del expresidente parecería chocarse de frente con su mirada e ideología sobre ciertas cuestiones y problemática sociales.

La de Carla es la narración de una resistencia no tan silenciosa (“Nací para ser minera antes que mujer”, afirmará en cierto momento), que al menos en sus primeros dos tercios refleja esa lucha con un estilo seco y realista que le sienta muy bien al personaje de Pascal, ideal en su papel. Habrá un interludio amoroso con un ingeniero español, posiblemente cortesía de las necesidades de la coproducción, y el apoyo creciente de sus propios compañeros cuando Carla demuestra tener lo necesario e incluso más para cumplir sus tareas. Pero el verdadero conflicto aparece en el tercer acto, luego de que la protagonista cambia legalmente de nombre y se somete a una cirugía de implantes mamarios, y la empresa la obliga a una permuta de tareas radical, del pozo al sector administrativo. Allí, las mujeres de la oficina demuestran ser mucho menos tolerantes que los mineros, no tanto una ironía como la demostración de que la empatía no está dictada por el sexo o el género.

Miss Carbón derrapa un poco sobre el final, cuando una muerte inesperada conjura los inevitables llantos y el no tan necesario énfasis de unos gritos de libertad sobre una montaña de mineral negro. La declamación de esa escena y las que le siguen, coronadas por la elección de la reina carbonífera, horadan el ritmo narrativo al apretujar el clímax y el desenlace, además de subir innecesariamente el volumen dramático hasta un nivel un poco ensordecedor. De todas formas, y más allá de esas zonas sentimentalistas, Agustina Macri demuestra por segunda vez que es capaz de tomar hechos de la realidad (Soledad estaba basada en la vida de María Soledad Rosas, la activista argentina acusada de terrorismo en Italia y fallecida a los 24 años en ese país), y transformarlos en relatos cinematográficos clásicos y contundentes.

Definición reseña

Es un texto breve en el que se comenta, analiza y valora críticamente una obra (literaria, cinematográfica, teatral, musical, científica, entre otras).

Su objetivo es informar al lector sobre el contenido esencial de la obra y, al mismo tiempo, ofrecer una opinión fundamentada para orientar, persuadir o invitar a la reflexión.

Características de la reseña

- Brevedad: suele ser un texto conciso que resume lo más relevante de la obra.

- Claridad: utiliza un lenguaje accesible y directo para que cualquier lector comprenda el contenido y la valoración.

- Estructura: generalmente incluye una introducción (datos de la obra y autor), un resumen breve del contenido y una valoración crítica.

- Objetividad y subjetividad: combina información objetiva (datos, contexto, tema) con una apreciación personal (opinión, interpretación, juicio de valor).

- Función orientadora: busca guiar al lector, recomendar o advertir sobre la obra reseñada.

- Carácter argumentativo: la opinión debe estar sustentada con razones y ejemplos, no solo con impresiones superficiales.

- Variedad temática: puede referirse a libros, películas, artículos científicos, obras de arte, conciertos, videojuegos, etc.

Ver también: