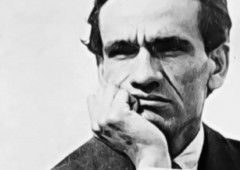

Los motivos del lobo: un análisis del poema de Rubén Darío

"Los motivos del lobo" es un poema narrativo de Rubén Dario, escritor clave dentro la literatura al ser el padre del Modernismo Hispanoamericano.

Fue escrito en su madurez y muestra una faceta menos conocida de su poesía: la preocupación ética y moral por la condición humana.

Aquí se aleja del preciosismo modernista para adoptar un tono más austero y narrativo, al servicio de una reflexión sobre la bondad, la redención y la violencia.

Los motivos del lobo

El varón que tiene corazón de lis,

alma de querube, lengua celestial,

el mínimo y dulce Francisco de Asís,

está con un rudo y torvo animal,

bestia temerosa, de sangre y de robo,

las fauces de furia, los ojos de mal:

el lobo de Gubbia, el terrible lobo,

rabioso, ha asolado los alrededores;

cruel ha deshecho todos los rebaños;

devoró corderos, devoró pastores,

y son incontables sus muertes y daños.Fuertes cazadores armados de hierros

fueron destrozados. Los duros colmillos

dieron cuenta de los más bravos perros,

como de cabritos y de corderillos.Francisco salió:

al lobo buscó

en su madriguera.

Cerca de la cueva encontró a la fiera

enorme, que al verle se lanzó feroz

contra él. Francisco, con su dulce voz,

alzando la mano,

al lobo furioso dijo: ¡Paz, hermano

lobo! El animal

contempló al varón de tosco sayal;

dejó su aire arisco,

cerró las abiertas fauces agresivas,

y dijo: ¡Está bien, hermano Francisco!

¡Cómo! - exclamó el santo - ¿Es ley que tú vivas

de horror y de muerte?

¿La sangre que vierte

tu hocico diabólico, el duelo y espanto

que esparces, el llanto

de los campesinos, el grito, el dolor

de tanta criatura de Nuestro Señor,

no han de contener tu encono infernal?

¿Vienes del infierno?

¿Te ha infundido acaso su rencor eterno

Luzbel o Belial?

Y el gran lobo, humilde: ¡Es duro el invierno,

y es horrible el hambre! En el bosque helado

no hallé qué comer; y busqué el ganado,

y en veces comí ganado y pastor.

¿La sangre? Yo vi más de un cazador

sobre su caballo, llevando el azor

al puño; o correr tras el jabalí,

el oso o el ciervo; y a más de uno vi

mancharse de sangre, herir, torturar,

de las roncas trompas al sordo clamor,

a los animales de Nuestro Señor.

Y no era por hambre, que iban a cazar.

Francisco responde: En el hombre existe

mala levadura.

Cuando nace viene con pecado. Es triste.

Mas el alma simple de la bestia es pura.

Tú vas a tener

desde hoy qué comer.

Dejarás en paz

rebaños y gente en este país.

¡Que Dios melifique tu ser montaraz!

Está bien, hermano Francisco de Asís.

Ante el Señor, que todo ata y desata,

en fe de promesa tiéndeme la pata.

El lobo tendió la pata al hermano

de Asís, que a su vez le alargó la mano.

Fueron a la aldea. La gente veía

y lo que miraba casi no creía.

Tras el religioso iba el lobo fiero,

y, baja la testa, quieto le seguía

como un can de casa, o como un cordero.Francisco llamó la gente a la plaza

y allí predicó.

Y dijo: He aquí una amable caza.

El hermano lobo se viene conmigo;

me juró no ser ya vuestro enemigo,

y no repetir su ataque sangriento.

Vosotros, en cambio, daréis su alimento

a la pobre bestia de Dios. ¡Así sea!,

contestó la gente toda de la aldea.

Y luego, en señal

de contentamiento,

movió testa y cola el buen animal,

y entró con Francisco de Asís al convento.Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo

en el santo asilo.

Sus bastas orejas los salmos oían

y los claros ojos se le humedecían.

Aprendió mil gracias y hacía mil juegos

cuando a la cocina iba con los legos.

Y cuando Francisco su oración hacía,

el lobo las pobres sandalias lamía.

Salía a la calle,

iba por el monte, descendía al valle,

entraba en las casas y le daban algo

de comer. Mirábanle como a un manso galgo.

Un día, Francisco se ausentó. Y el lobo

dulce, el lobo manso y bueno, el lobo probo,

desapareció, tornó a la montaña,

y recomenzaron su aullido y su saña.

Otra vez sintióse el temor, la alarma,

entre los vecinos y entre los pastores;

colmaba el espanto los alrededores,

de nada servían el valor y el arma,

pues la bestia fiera

no dio treguas a su furor jamás,

como si tuviera

fuegos de Moloch y de Satanás.Cuando volvió al pueblo el divino santo,

todos lo buscaron con quejas y llanto,

y con mil querellas dieron testimonio

de lo que sufrían y perdían tanto

por aquel infame lobo del demonio.Francisco de Asís se puso severo.

Se fue a la montaña

a buscar al falso lobo carnicero.

Y junto a su cueva halló a la alimaña.

En nombre del Padre del sacro universo,

conjúrote y dijo, ¡oh lobo perverso!,

a que me respondas: ¿Por qué has vuelto al mal?

Contesta. Te escucho.

Como en sorda lucha, habló el animal,

la boca espumosa y el ojo fatal:

Hermano Francisco, no te acerques mucho...

Yo estaba tranquilo allá en el convento;

al pueblo salía,

y si algo me daban estaba contento

y manso comía.

Mas empecé a ver que en todas las casas

estaban la Envidia, la Saña, la Ira,

y en todos los rostros ardían las brasas

de odio, de lujuria, de infamia y mentira.

Hermanos a hermanos hacían la guerra,

perdían los débiles, ganaban los malos,

hembra y macho eran como perro y perra,

y un buen día todos me dieron de palos.

Me vieron humilde, lamía las manos

y los pies. Seguía tus sagradas leyes,

todas las criaturas eran mis hermanos:

los hermanos hombres, los hermanos bueyes,

hermanas estrellas y hermanos gusanos.

Y así, me apalearon y me echaron fuera.

Y su risa fue como un agua hirviente,

y entre mis entrañas revivió la fiera,

y me sentí lobo malo de repente;

mas siempre mejor que esa mala gente.

y recomencé a luchar aquí,

a me defender y a me alimentar.

Como el oso hace, como el jabalí,

que para vivir tienen que matar.

Déjame en el monte, déjame en el risco,

déjame existir en mi libertad,

vete a tu convento, hermano Francisco,

sigue tu camino y tu santidad.El santo de Asís no le dijo nada.

Le miró con una profunda mirada,

y partió con lágrimas y con desconsuelos,

y habló al Dios eterno con su corazón.

El viento del bosque llevó su oración,

que era: Padre nuestro, que estás en los cielos...

Estructura del poema

Se trata de un poema narrativo, compuesto en versos octosílabos con rima consonante, aunque no siempre regular. La métrica popular (el octosílabo) refuerza el tono casi legendario y folclórico del relato, que remite a la tradición oral.

No está dividido en estrofas fijas, sino en bloques narrativos que acompañan la progresión de la historia, así como sus giros emocionales y morales.

A pesar de su extensión, el ritmo es ágil gracias a la sencillez métrica, el uso del diálogo directo y la alternancia entre narración y discurso dramático.

La estructura se puede dividir en cuatro grandes momentos narrativos:

- Presentación del problema: el lobo asola la región.

- Encuentro con San Francisco: la domesticación del lobo.

- Traición y regreso a la violencia.

- Confesión final del lobo y conclusión.

Cada parte desarrolla un conflicto moral, espiritual y simbólico, culminando en una amarga reflexión sobre la maldad humana.

Temas del poema Los motivos del lobo

Algunos de los temas principales son:

La redención a través del amor y la palabra

El eje central del poema es el intento de San Francisco de Asís por redimir al lobo mediante la compasión, el diálogo y la fe. El clérigo no emplea violencia ni castigo, sino el lenguaje como herramienta de transformación.

De este modo, se acerca exclamando “¡Paz, hermano lobo!”. La redención es posible, porque el lobo responde a la bondad.

El texto muestra que la ternura, el amor y la fe pueden cambiar incluso a la criatura más feroz. Sin embargo, también advierte que esa redención puede ser frágil y reversible cuando el entorno social no la sostiene.

La maldad humana como corrupción del alma

El poema plantea una tesis paradójica: la verdadera maldad no está en la bestia sino en el hombre. Cuando el lobo regresa al convento y se comporta como un ser civilizado, es agredido y traicionado por los propios humanos.

Este contraste revela que la bestia, guiada por el hambre, es más noble que el hombre movido por la envidia, la ira y la mentira:

“Hermano Francisco […]

Y así, me apalearon y me echaron fuera. […]

mas siempre mejor que esa mala gente.”

La naturaleza del lobo es instintiva, pero la del hombre es consciente y moral. La maldad humana es, por tanto, más condenable porque es deliberada.

La lucha entre naturaleza y civilización

Aquí se presenta al lobo como símbolo de la naturaleza salvaje, pero también como víctima de la civilización. Cuando el animal vive entre los hombres, adopta su forma de vida, pero es rechazado.

Al ser excluido, regresa a su estado natural. Esto revela una tensión entre dos mundos que se atraen y repelen: la bondad natural y la hipocresía social.

El fracaso de la utopía franciscana

San Francisco representa la visión idealista de una comunidad armónica entre todos los seres vivos. Su intento de reconciliación es sincero, pero choca con la naturaleza corrompida del ser humano. Por ello, el final del poema resulta trágico: el santo llora y se retira, impotente ante el mal que el amor no ha podido vencer.

“Y partió con lágrimas y con desconsuelos,

y habló al Dios eterno con su corazón.”

Este tema anticipa la crítica modernista a la sociedad y a la pérdida de los valores espirituales.

Símbolos del poema

Aunque parece ser un texto de carácter simple, hay varios elementos que destacan:

San Francisco de Asís

Representa la compasión, la fe, la bondad cristiana y la esperanza en la redención universal. Su figura es un símbolo del amor incondicional y de la paz que puede reconciliar los opuestos.

El lobo

Encarna la bestialidad, el instinto, la violencia de la naturaleza, pero también la capacidad de cambio. Su figura se transforma en representación de la inocencia corrompida por una sociedad cruel.

El lobo termina siendo más humano que las personas y su historia representa la tragedia del alma que quiso ser buena y fue expulsada.

El convento

Lugar de resguardo espiritual y de paz. Funciona como símbolo de la redención posible, del espacio donde el lobo puede convertirse. No obstante, también es un refugio precario frente a la fuerza corruptora de la sociedad.

La aldea/pueblo

Símbolo del mundo humano, lleno de hipocresía, violencia y mentira. Representa la corrupción moral que termina pervirtiendo al lobo redimido. Es el verdadero infierno del poema.

El bosque y la montaña

Refugio de libertad, pero también de soledad y violencia. El regreso del lobo a este entorno simboliza su desilusión y su retorno a la naturaleza primitiva, lejos del mundo de los hombres.

Figuras retóricas del poema Los motivos del lobo

Algunas de las figuras retóricas principales son:

Personificación

- “El hermano lobo se viene conmigo”

El lobo es dotado de lenguaje, emociones e, incluso, arrepentimiento. Esta personificación lo convierte en un espejo de la condición humana.

Diálogo dramático

Gran parte del poema está construido con diálogos entre el santo y el lobo. Esto da vida a los personajes y permite una dramatización de los conflictos morales. La estructura del diálogo es clave para que el lector se involucre en la historia.

Metáfora

- “Y su risa fue como un agua hirviente”

Esta imagen transmite el dolor de la traición humana con gran fuerza sensorial: una risa hiriente, casi torturadora.

Hipérbole

- “Todos me dieron de palos”

Aunque probablemente no fue toda la aldea, la hipérbole expresa el sentimiento de persecución total que vivió el lobo.

Contexto de escritura

Rubén Darío vivió en un periodo de intensos cambios históricos y culturales. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, el mundo hispano enfrentaba una serie de transformaciones

En primera instancia, comenzó el declive del poder colonial español, especialmente tras la Guerra de 1898, en la que España perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Además, existía una crisis de identidad en Latinoamérica, pues muchos países buscaban afirmarse cultural y políticamente frente a Europa y Estados Unidos.

Por otro lado, la expansión del imperialismo estadounidense preocupaba a los intelectuales y fue algo que Darío denunció en varios de sus textos.

Estos factores crearon una tensión entre el deseo de progreso material y una crisis espiritual, que afectó profundamente al escritor y se reflejó en su poesía.

De igual manera, hacia la década de 1910, el Modernismo literario (movimiento que Darío había fundado) empezaba a agotarse. Sus excesos formales y su búsqueda de belleza por la belleza misma eran vistos como ajenos a las realidades sociales de América Latina.

El autor lo enetendío y en sus últimos años se alejó del preciosismo formal y escribió con más profundidad moral y filosófica. Obras como Cantos de vida y esperanza y “Los motivos del lobo” representan ese viraje: poesía que aún es estética, pero también reflexiva, ética y crítica.

Es importante mencionar que este poema fue escrito en 1913, poco antes de la muerte del poeta, en una etapa de mayor introspección y preocupación espiritual. En ese momento, vivía en una Europa convulsionada por las tensiones previas a la Primera Guerra Mundial y también enfrentaba su propio declive físico y emocional.

Relación con la fe y la figura de San Francisco

Aunque Rubén Darío no fue un católico ortodoxo, sentía una fuerte fascinación por figuras místicas como San Francisco de Asís. San Francisco encarnaba la bondad pura, la comunión con todas las criaturas y la humildad redentora.

Este ideal contrastaba con la hipocresía y la violencia que Darío veía en el mundo moderno. Por eso, en "Los motivos del lobo", el poeta no solo narra una leyenda franciscana, sino que la transforma en una parábola moderna sobre la maldad humana y la dificultad de redimir a una sociedad corrupta.

El personaje de San Francisco de Asís y su capacidad de amar a todas las criaturas representa un ideal ético y espiritual que el escritor admiraba profundamente.

Sin embargo, el final trágico revela su desencanto con la humanidad, su percepción de que los ideales son bellos, pero ineficaces frente a la corrupción social.

También puede leerse como una crítica a la hipocresía burguesa y religiosa, que predica el amor pero persigue al diferente, incluso cuando ha cambiado.

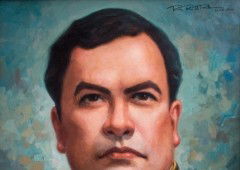

Sobre Rubén Darío

Rubén Darío nació en Nicaragua el 18 de enero de 1867. Desde muy temprana edad demostró un talento extraordinario para la poesía. Fue criado por sus tíos abuelos en León y desde niño desarrolló un carácter curioso, rebelde y sensible.

A pesar de sus habilidades literarias, tuvo una vida escolar irregular. Fue rechazado por instituciones religiosas donde intentó ingresar, en parte porque sus ideas ya mostraban una inclinación crítica hacia la moral eclesiástica y el dogma.

Esta relación ambivalente con la religión se mantendrá a lo largo de su vida y se refleja en su poesía: una mezcla de espiritualidad, misticismo y escepticismo.

Desde joven, llevó una vida itinerante. Viajó por Centroamérica, vivió en El Salvador y Chile, donde publicó su primer libro importante: Azul (1888).

Esta obra marcó el inicio del Modernismo, un movimiento que él mismo impulsaría y consolidaría. A través de éste y obras posteriores como Prosas profanas (1896) y Cantos de vida y esperanza (1905), se convirtió en una figura capital de la poesía en lengua española.

A medida que envejecía, su poesía se tornó más introspectiva, preocupada por el sentido de la vida, la espiritualidad y el destino humano.

En textos como Cantos de vida y esperanza, el poeta expresa su angustia existencial, su lucha entre la fe y la duda, así como su desencanto ante la realidad política y social de América Latina.

De hecho, "Los motivos del lobo" se inscribe en esta etapa tardía de su obra, marcada por una búsqueda ética y espiritual.

Los últimos años de Darío fueron trágicos: cayó en el alcoholismo, padeció enfermedades crónicas (especialmente hepáticas) y sufrió depresión.

Regresó a Nicaragua, donde murió el 6 de febrero de 1916. Fue enterrado en la Catedral de León, donde todavía reposa bajo una estatua del león dormido

El Modernismo y su revolución estética

Rubén Darío es el padre del Modernismo hispanoamericano, una corriente que revolucionó la poesía en español a finales del siglo XIX y principios del XX. El Modernismo se caracterizó por:

- El uso musical y estético del lenguaje

- La búsqueda de belleza ideal

- El cosmopolitismo

- El exotismo y simbolismo

- La influencia francesa (parnasianismo y simbolismo)

El escritor elevó la lengua española a un nivel de refinamiento inédito hasta entonces. Pero su poesía no fue solo decorativa: también estuvo cargada de reflexiones filosóficas, religiosas y sociales.

Revisa Modernismo literario: historia, características y principales exponentes

Legado

Rubén Darío no solo transformó la poesía hispanoamericana, sino que influyó en generaciones de escritores como Juan Ramón Jiménez, Pablo Neruda, César Vallejo y Federico García Lorca.

Su figura es considerada la más influyente de las letras en español entre Góngora y Neruda. Fue el máximo exponente del Modernismo hispanoamericano. Su obra revolucionó la poesía en lengua española con una musicalidad innovadora, referencias mitológicas, sensuales y espirituales.

Ver también: