Los gallinazos sin plumas: un análisis del cuento de Julio Ramón Ribeyro

“Los gallinazos sin plumas”, publicado en 1955 por el escritor peruano Julio Ramón Ribeyro, es considerado uno de los relatos más emblemáticos de la narrativa latinoamericana del siglo XX.

A través de una historia descarnada sobre la miseria urbana el autor retrata la brutalidad de los sectores excluidos de aquellos años.

Con ello, enfrenta al lector a realidades incómodas, pero urgentes. Se trata de la pobreza extrema que degrada no sólo el cuerpo, sino también la moral y los vínculos afectivos, hasta reducir la existencia a una lucha por la supervivencia.

El cuento Los gallinazos sin plumas

A las seis de la mañana la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea como una atmósfera encantada. Las personas que recorren la ciudad a esta hora parece que están hechas de otra sustancia, que pertenecen a un orden de vida fantasmal. Las beatas se arrastran penosamente hasta desaparecer en los pórticos de las iglesias. Los noctámbulos, macerados por la noche, regresan a sus casas envueltos en sus bufandas y en su melancolía. Los basureros inician por la avenida Pardo su paseo siniestro, armados de escobas y de carretas. A esta hora se ve también obreros caminando hacia el tranvía, policías bostezando contra los árboles, canillitas morados de frío, sirvientas sacando los cubos de basura. A esta hora, por último, como a una especie de misteriosa consigna, aparecen los gallinazos sin plumas.

A esta hora el viejo don Santos se pone la pierna de palo y sentándose en el colchón comienza a berrear:

-¡A levantarse! ¡Efraín, Enrique! ¡Ya es hora!

Los dos muchachos corren a la acequia del corralón frotándose los ojos legañosos. Con la tranquilidad de la noche el agua se ha remansado y en su fondo transparente se ven crecer yerbas y deslizarse ágiles infusorios. Luego de enjuagarse la cara, coge cada cual su lata y se lanzan a la calle. Don Santos, mientras tanto, se aproxima al chiquero y con su larga vara golpea el lomo de su cerdo que se revuelca entre los desperdicios.

-¡Todavía te falta un poco, marrano! Pero aguarda no más, que ya llegará tu turno.

Efraín y Enrique se demoran en el camino, trepándose a los árboles para arrancar moras o recogiendo piedras, de aquellas filudas que cortan el aire y hieren por la espalda. Siendo aún la hora celeste llegan a su dominio, una larga calle ornada de casas elegantes que desemboca en el malecón.

Ellos no son los únicos. En otros corralones, en otros suburbios alguien ha dado la voz de alarma y muchos se han levantado. Unos portan latas, otros cajas de cartón, a veces sólo basta un periódico viejo. Sin conocerse forman una especie de organización clandestina que tiene repartida toda la ciudad. Los hay que merodean por los edificios públicos, otros han elegido los parques o los muladares. Hasta los perros han adquirido sus hábitos, sus itinerarios, sabiamente aleccionados por la miseria.

Efraín y Enrique, después de un breve descanso, empiezan su trabajo. Cada uno escoge una acera de la calle. Los cubos de basura están alineados delante de las puertas. Hay que vaciarlos íntegramente y luego comenzar la exploración. Un cubo de basura es siempre una caja de sorpresas. Se encuentran latas de sardinas, zapatos viejos, pedazos de pan, pericotes muertos, algodones inmundos. A ellos sólo les interesan los restos de comida. En el fondo del chiquero, Pascual recibe cualquier cosa y tiene predilección por las verduras ligeramente descompuestas. La pequeña lata de cada uno se va llenando de tomates podridos, pedazos de sebo, extrañas salsas que no figuran en ningún manual de cocina. No es raro, sin embargo, hacer un hallazgo valioso. Un día Efraín encontró unos tirantes con los que fabricó una honda. Otra vez una pera casi buena que devoró en el acto. Enrique, en cambio, tiene suerte para las cajitas de remedios, los pomos brillantes, las escobillas de dientes usadas y otras cosas semejantes que colecciona con avidez.

Después de una rigurosa selección regresan la basura al cubo y se lanzan sobre el próximo. No conviene demorarse mucho porque el enemigo siempre está al acecho. A veces son sorprendidos por las sirvientas y tienen que huir dejando regado su botín. Pero, con más frecuencia, es el carro de la Baja Policía el que aparece y entonces la jornada está perdida.

Cuando el sol asoma sobre las lomas, la hora celeste llega a su fin. La niebla se ha disuelto, las beatas están sumidas en éxtasis, los noctámbulos duermen, los canillitas han repartido los diarios, los obreros trepan a los andamios. La luz desvanece el mundo mágico del alba. Los gallinazos sin plumas han regresado a su nido.

Don Santos los esperaba con el café preparado.

-A ver, ¿qué cosa me han traído?

Husmeaba entre las latas y si la provisión estaba buena hacía siempre el mismo comentario:

-Pascual tendrá banquete hoy día.

Pero la mayoría de las veces estallaba:

-¡Idiotas! ¿Qué han hecho hoy día? ¡Se han puesto a jugar seguramente! ¡Pascual se morirá de hambre!

Ellos huían hacia el emparrado, con las orejas ardientes de los pescozones, mientras el viejo se arrastraba hasta el chiquero. Desde el fondo de su reducto el cerdo empezaba a gruñir. Don Santos le aventaba la comida.

-¡Mi pobre Pascual! Hoy día te quedarás con hambre por culpa de estos zamarros. Ellos no te engríen como yo. ¡Habrá que zurrarlos para que aprendan!

Al comenzar el invierno el cerdo estaba convertido en una especie de monstruo insaciable. Todo le parecía poco y don Santos se vengaba en sus nietos del hambre del animal. Los obligaba a levantarse más temprano, a invadir los terrenos ajenos en busca de más desperdicios. Por último los forzó a que se dirigieran hasta el muladar que estaba al borde del mar.

-Allí encontrarán más cosas. Será más fácil además porque todo está junto.

Un domingo, Efraín y Enrique llegaron al barranco. Los carros de la Baja Policía, siguiendo una huella de tierra, descargaban la basura sobre una pendiente de piedras. Visto desde el malecón, el muladar formaba una especie de acantilado oscuro y humeante, donde los gallinazos y los perros se desplazaban como hormigas. Desde lejos los muchachos arrojaron piedras para espantar a sus enemigos. El perro se retiró aullando. Cuando estuvieron cerca sintieron un olor nauseabundo que penetró hasta sus pulmones. Los pies se les hundían en un alto de plumas, de excrementos, de materias descompuestas o quemadas. Enterrando las manos comenzaron la exploración. A veces, bajo un periódico amarillento, descubrían una carroña devorada a medios. En los acantilados próximos los gallinazos espiaban impacientes y algunos se acercaban saltando de piedra en piedra, como si quisieran acorralarlos. Efraín gritaba para intimidarlos y sus gritos resonaban en el desfiladero y hacían desprenderse guijarros que rodaban hacía el mar. Después de una hora de trabajo regresaron al corralón con los cubos llenos.

-¡Bravo! -exclamó don Santos-. Habrá que repetir esto dos o tres veces por semana.

Desde entonces, los miércoles y los domingos, Efraín y Enrique hacían el trote hasta el muladar. Pronto formaron parte de la extraña fauna de esos lugares y los gallinazos, acostumbrados a su presencia, laboraban a su lado, graznando, aleteando, escarbando con sus picos amarillos, como ayudándoles a descubrir la pista de la preciosa suciedad.

Fue al regresar de una de esas excursiones que Efraín sintió un dolor en la planta del pie. Un vidrio le había causado una pequeña herida. Al día siguiente tenía el pie hinchado, no obstante lo cual prosiguió su trabajo. Cuando regresaron no podía casi caminar, pero don Santos no se percató de ello, pues tenía visita. Acompañado de un hombre gordo que tenía las manos manchadas de sangre, observaba el chiquero.

-Dentro de veinte o treinta días vendré por acá -decía el hombre-. Para esa fecha creo que podrá estar a punto.

Cuando partió, don Santos echaba fuego por los ojos.

-¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡De ahora en adelante habrá que aumentar la ración de Pascual! El negocio anda sobre rieles.

A la mañana siguiente, sin embargo, cuando don Santos despertó a sus nietos, Efraín no se pudo levantar.

-Tiene una herida en el pie -explicó Enrique-. Ayer se cortó con un vidrio.

Don Santos examinó el pie de su nieto. La infección había comenzado.

-¡Esas son patrañas! Que se lave el pie en la acequia y que se envuelva con un trapo.

-¡Pero si le duele! -intervino Enrique-. No puede caminar bien.

Don Santos meditó un momento. Desde el chiquero llegaban los gruñidos de Pascual.

-Y ¿a mí? -preguntó dándose un palmazo en la pierna de palo-. ¿Acaso no me duele la pierna? Y yo tengo setenta años y yo trabajo… ¡Hay que dejarse de mañas!

Efraín salió a la calle con su lata, apoyado en el hombro de su hermano. Media hora después regresaron con los cubos casi vacíos.

-¡No podía más! -dijo Enrique al abuelo-. Efraín está medio cojo.

Don Santos observó a sus dos nietos como si meditara una sentencia.

-Bien, bien -dijo rascándose la barba rala y cogiendo a Efraín del pescuezo lo arreó hacia el cuarto-. ¡Los enfermos a la cama! ¡A podrirse sobre el colchón! Y tú harás la tarea de tu hermano. ¡Vete ahora mismo al muladar!

Cerca de mediodía Enrique regresó con los cubos repletos. Lo seguía un extraño visitante: un perro escuálido y medio sarnoso.

-Lo encontré en el muladar -explicó Enrique -y me ha venido siguiendo.

Don Santos cogió la vara.

-¡Una boca más en el corralón!

Enrique levantó al perro contra su pecho y huyó hacia la puerta.

-¡No le hagas nada, abuelito! Le daré yo de mi comida.

Don Santos se acercó, hundiendo su pierna de palo en el lodo.

-¡Nada de perros aquí! ¡Ya tengo bastante con ustedes!

Enrique abrió la puerta de la calle.

-Si se va él, me voy yo también.

El abuelo se detuvo. Enrique aprovechó para insistir:

-No come casi nada…, mira lo flaco que está. Además, desde que Efraín está enfermo, me ayudará. Conoce bien el muladar y tiene buena nariz para la basura.

Don Santos reflexionó, mirando el cielo donde se condensaba la garúa. Sin decir nada, soltó la vara, cogió los cubos y se fue rengueando hasta el chiquero.

Enrique sonrió de alegría y con su amigo aferrado al corazón corrió donde su hermano.

-¡Pascual, Pascual… Pascualito! -cantaba el abuelo.

-Tú te llamarás Pedro -dijo Enrique acariciando la cabeza de su perro e ingresó donde Efraín.

Su alegría se esfumó: Efraín inundado de sudor se revolcaba de dolor sobre el colchón. Tenía el pie hinchado, como si fuera de jebe y estuviera lleno de aire. Los dedos habían perdido casi su forma.

-Te he traído este regalo, mira -dijo mostrando al perro-. Se llama Pedro, es para ti, para que te acompañe… Cuando yo me vaya al muladar te lo dejaré y los dos jugarán todo el día. Le enseñarás a que te traiga piedras en la boca.

¿Y el abuelo? -preguntó Efraín extendiendo su mano hacia el animal.

-El abuelo no dice nada -suspiró Enrique.

Ambos miraron hacia la puerta. La garúa había empezado a caer. La voz del abuelo llegaba:

-¡Pascual, Pascual… Pascualito!

Esa misma noche salió luna llena. Ambos nietos se inquietaron, porque en esta época el abuelo se ponía intratable. Desde el atardecer lo vieron rondando por el corralón, hablando solo, dando de varillazos al emparrado. Por momentos se aproximaba al cuarto, echaba una mirada a su interior y al ver a sus nietos silenciosos, lanzaba un salivazo cargado de rencor. Pedro le tenía miedo y cada vez que lo veía se acurrucaba y quedaba inmóvil como una piedra.

-¡Mugre, nada más que mugre! -repitió toda la noche el abuelo, mirando la luna.

A la mañana siguiente Enrique amaneció resfriado. El viejo, que lo sintió estornudar en la madrugada, no dijo nada. En el fondo, sin embargo, presentía una catástrofe. Si Enrique enfermaba, ¿quién se ocuparía de Pascual? La voracidad del cerdo crecía con su gordura. Gruñía por las tardes con el hocico enterrado en el fango. Del corralón de Nemesio, que vivía a una cuadra, se habían venido a quejar.

Al segundo día sucedió lo inevitable: Enrique no se pudo levantar. Había tosido toda la noche y la mañana lo sorprendió temblando, quemado por la fiebre.

-¿Tú también? -preguntó el abuelo.

Enrique señaló su pecho, que roncaba. El abuelo salió furioso del cuarto. Cinco minutos después regresó.

-¡Está muy mal engañarme de esta manera! -plañía-. Abusan de mí porque no puedo caminar. Saben bien que soy viejo, que soy cojo. ¡De otra manera los mandaría al diablo y me ocuparía yo solo de Pascual!

Efraín se despertó quejándose y Enrique comenzó a toser.

-¡Pero no importa! Yo me encargaré de él. ¡Ustedes son basura, nada más que basura! ¡Unos pobres gallinazos sin plumas! Ya verán cómo les saco ventaja. El abuelo está fuerte todavía. ¡Pero eso sí, hoy día no habrá comida para ustedes! ¡No habrá comida hasta que no puedan levantarse y trabajar!

A través del umbral lo vieron levantar las latas en vilo y volcarse en la calle. Media hora después regresó aplastado. Sin la ligereza de sus nietos el carro de la Baja Policía lo había ganado. Los perros, además, habían querido morderlo.

-¡Pedazos de mugre! ¡Ya saben, se quedarán sin comida hasta que no trabajen!

Al día siguiente trató de repetir la operación pero tuvo que renunciar. Su pierna de palo había perdido la costumbre de las pistas de asfalto, de las duras aceras y cada paso que daba era como un lanzazo en la ingle. A la hora celeste del tercer día quedó desplomado en su colchón, sin otro ánimo que para el insulto.

-¡Si se muere de hambre -gritaba -será por culpa de ustedes!

Desde entonces empezaron unos días angustiosos, interminables. Los tres pasaban el día encerrados en el cuarto, sin hablar, sufriendo una especie de reclusión forzosa. Efraín se revolcaba sin tregua, Enrique tosía. Pedro se levantaba y después de hacer un recorrido por el corralón, regresaba con una piedra en la boca, que depositaba en las manos de sus amos. Don Santos, a medio acostar, jugaba con su pierna de palo y les lanzaba miradas feroces. A mediodía se arrastraba hasta la esquina del terreno donde crecían verduras y preparaba su almuerzo, que devoraba en secreto. A veces aventaba a la cama de sus nietos alguna lechuga o una zanahoria cruda, con el propósito de excitar su apetito creyendo así hacer más refinado su castigo.

Efraín ya no tenía fuerzas para quejarse. Solamente Enrique sentía crecer en su corazón un miedo extraño y al mirar a los ojos del abuelo creía desconocerlo, como si ellos hubieran perdido su expresión humana. Por las noches, cuando la luna se levantaba, cogía a Pedro entre sus brazos y lo aplastaba tiernamente hasta hacerlo gemir. A esa hora el cerdo comenzaba a gruñir y el abuelo se quejaba como si lo estuvieran ahorcando. A veces se ceñía la pierna de palo y salía al corralón. A la luz de la luna Enrique lo veía ir diez veces del chiquero a la huerta, levantando los puños, atropellando lo que encontraba en su camino. Por último reingresaba en su cuarto y se quedaba mirándolos fijamente, como si quisiera hacerlos responsables del hambre de Pascual.

La última noche de luna llena nadie pudo dormir. Pascual lanzaba verdaderos rugidos. Enrique había oído decir que los cerdos, cuando tenían hambre, se volvían locos como los hombres. El abuelo permaneció en vela, sin apagar siquiera el farol. Esta vez no salió al corralón ni maldijo entre dientes. Hundido en su colchón miraba fijamente la puerta. Parecía amasar dentro de sí una cólera muy vieja, jugar con ella, aprestarse a dispararla. Cuando el cielo comenzó a desteñirse sobre las lomas, abrió la boca, mantuvo su oscura oquedad vuelta hacia sus nietos y lanzó un rugido:

¡Arriba, arriba, arriba! -los golpes comenzaron a llover-. ¡A levantarse haraganes! ¿Hasta cuándo vamos a estar así? ¡Esto se acabó! ¡De pie!…

Efraín se echó a llorar, Enrique se levantó, aplastándose contra la pared. Los ojos del abuelo parecían fascinarlo hasta volverlo insensible a los golpes. Veía la vara alzarse y abatirse sobre su cabeza como si fuera una vara de cartón. Al fin pudo reaccionar.

-¡A Efraín no! ¡Él no tiene la culpa! ¡Déjame a mí solo, yo saldré, yo iré al muladar!

El abuelo se contuvo jadeante. Tardó mucho en recuperar el aliento.

-Ahora mismo… al muladar… lleva los dos cubos, cuatro cubos…

Enrique se apartó, cogió los cubos y se alejó a la carrera. La fatiga del hambre y de la convalecencia lo hacían trastabillar. Cuando abrió la puerta del corralón, Pedro quiso seguirlo.

-Tú no. Quédate aquí cuidando a Efraín.

Y se lanzó a la calle respirando a pleno pulmón el aire de la mañana. En el camino comió yerbas, estuvo a punto de mascar la tierra. Todo lo veía a través de una niebla mágica. La debilidad lo hacía ligero, etéreo: volaba casi como un pájaro. En el muladar se sintió un gallinazo más entre los gallinazos. Cuando los cubos estuvieron rebosantes emprendió el regreso. Las beatas, los noctámbulos, los canillitas descalzos, todas las secreciones del alba comenzaban a dispersarse por la ciudad. Enrique, devuelto a su mundo, caminaba feliz entre ellos, en su mundo de perros y fantasmas, tocado por la hora celeste.

Al entrar al corralón sintió un aire opresor, resistente, que lo obligó a detenerse. Era como si allí, en el dintel, terminara un mundo y comenzara otro fabricado de barro, de rugidos, de absurdas penitencias. Lo sorprendente era, sin embargo, que esta vez reinaba en el corralón una calma cargada de malos presagios, como si toda la violencia estuviera en equilibrio, a punto de desplomarse. El abuelo, parado al borde del chiquero, miraba hacia el fondo. Parecía un árbol creciendo desde su pierna de palo. Enrique hizo ruido pero el abuelo no se movió.

-¡Aquí están los cubos!

Don Santos le volvió la espalda y quedó inmóvil. Enrique soltó los cubos y corrió intrigado hasta el cuarto. Efraín apenas lo vio, comenzó a gemir:

-Pedro… Pedro…

-¿Qué pasa?

-Pedro ha mordido al abuelo… el abuelo cogió la vara… después lo sentí aullar.

Enrique salió del cuarto.

-¡Pedro, ven aquí! ¿Dónde estás, Pedro?

Nadie le respondió. El abuelo seguía inmóvil, con la mirada en la pared. Enrique tuvo un mal presentimiento. De un salto se acercó al viejo.

-¿Dónde está Pedro?

Su mirada descendió al chiquero. Pascual devoraba algo en medio del lodo. Aún quedaban las piernas y el rabo del perro.

-¡No! -gritó Enrique tapándose los ojos-. ¡No, no! -y a través de las lágrimas buscó la mirada del abuelo. Este la rehuyó, girando torpemente sobre su pierna de palo. Enrique comenzó a danzar en torno suyo, prendiéndose de su camisa, gritando, pataleando, tratando de mirar sus ojos, de encontrar una respuesta.

-¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué?

El abuelo no respondía. Por último, impaciente, dio un manotón a su nieto que lo hizo rodar por tierra. Desde allí Enrique observó al viejo que, erguido como un gigante, miraba obstinadamente el festín de Pascual. Estirando la mano encontró la vara que tenía el extremo manchado de sangre. Con ella se levantó de puntillas y se acercó al viejo.

-¡Voltea! -gritó-. ¡Voltea!

Cuando don Santos se volvió, divisó la vara que cortaba el aire y se estrellaba contra su pómulo.

-¡Toma! -chilló Enrique y levantó nuevamente la mano. Pero súbitamente se detuvo, temeroso de lo que estaba haciendo y, lanzando la vara a su alrededor, miró al abuelo casi arrepentido. El viejo, cogiéndose el rostro, retrocedió un paso, su pierna de palo tocó tierra húmeda, resbaló, y dando un alarido se precipitó de espaldas al chiquero.

Enrique retrocedió unos pasos. Primero aguzó el oído pero no se escuchaba ningún ruido. Poco a poco se fue aproximando. El abuelo, con la pata de palo quebrada, estaba de espaldas en el fango. Tenía la boca abierta y sus ojos buscaban a Pascual, que se había refugiado en un ángulo y husmeaba sospechosamente el lodo. Enrique se fue retirando, con el mismo sigilo con que se había aproximado. Probablemente el abuelo alcanzó a divisarlo pues mientras corría hacia el cuarto le pareció que lo llamaba por su nombre, con un tono de ternura que él nunca había escuchado.

¡ A mí, Enrique, a mí!…

-¡Pronto! -exclamó Enrique, precipitándose sobre su hermano -¡Pronto, Efraín! ¡El viejo se ha caído al chiquero! ¿Debemos irnos de acá!

-¿Adónde? -preguntó Efraín.

-¿Adonde sea, al muladar, donde podamos comer algo, donde los gallinazos!

-¡No me puedo parar!

Enrique cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho. Abrazados hasta formar una sola persona cruzaron lentamente el corralón. Cuando abrieron el portón de la calle se dieron cuenta que la hora celeste había terminado y que la ciudad, despierta y viva, abría ante ellos su gigantesca mandíbula.

Desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla.

Resumen del cuento Los gallinazos sin plumas

Narra la historia de Efraín y Enrique, dos hermanos que viven en un corralón miserable con su abuelo Don Santos, un hombre viejo, cojo y cruel.

Desde la madrugada los niños son obligados a salir a la ciudad con latas vacías para recolectar basura y desperdicios de comida que sirven para engordar a Pascual, su cerdo.

Los chicos recorren calles y muladares, compitiendo con perros y gallinazos por restos de comida en condiciones insalubres. El trabajo se vuelve cada vez más peligroso. Efraín se hiere con un vidrio en el pie, se infecta y queda postrado, mientras Enrique asume solo la tarea.

En una de sus idas al basural, Enrique encuentra un perro sarnoso, lo lleva a casa y lo llama Pedro, buscando compañía y afecto en medio de la miseria.

La tensión crece. Los nietos enferman y no pueden salir, mientras Don Santos, dominado por la ira y la desesperación porque Pascual no recibe comida, los insulta.

Entonces, decide ir él mismo al muladar, pero fracasa por su discapacidad. El hambre y la violencia lo transforman en una figura monstruosa, obsesionada con el cerdo.

Cuando descubre a Pedro lo mata a golpes y lo arroja al chiquero para que Pascual lo devore. Enrique, enloquecido por la rabia y el dolor, lo golpea con la vara.

En ese momento el abuelo cae al chiquero y queda atrapado. El cuento termina con Enrique intentando huir con su hermano enfermo, mientras la ciudad despierta y desde el corralón se escuchan los ruidos del chiquero, presagiando la tragedia final.

Estilo

El cuento presenta un estilo realista con tintes naturalistas, característico de la narrativa urbana latinoamericana de mediados del siglo XX.

Ribeyro utiliza una prosa descriptiva, detallista y sombría que enmarca la historia en un ambiente sórdido y decadente. Desde el inicio la descripción del amanecer en la ciudad proyecta un escenario frío, húmedo y marginal, donde la miseria humana se confunde con la basura.

La narración adopta un tono objetivo y crudo, sin sentimentalismos, lo que intensifica el impacto de la violencia y la pobreza sobre los personajes.

¿Qué es el Naturalismo?

Es una corriente literaria surgida en el siglo XIX, influenciada por el positivismo y el determinismo científico. Se caracteriza por retratar la realidad de manera cruda y objetiva, mostrando los aspectos más sórdidos de la vida humana: pobreza, violencia, enfermedad, miseria moral.

Los personajes suelen estar determinados por el medio, la herencia biológica y las circunstancias sociales, lo que significa que no pueden escapar a su destino. Su finalidad es denunciar las condiciones injustas de la sociedad.

Autores como Émile Zola fueron sus grandes representantes en Europa y en América Latina escritores como Baldomero Lillo o Federico Gamboa aplicaron estos principios a realidades locales.

Cómo se inserta el cuento en el Naturalismo

“Los gallinazos sin plumas” es un ejemplo paradigmático de naturalismo en la narrativa peruana y latinoamericana por varias razones:

- Determinismo social y biológico: Efraín y Enrique no pueden escapar a la miseria. Su condición de orfandad y dependencia del abuelo los condena a una vida degradada. La pobreza no es ólo material, sino moral, y marca su destino trágico.

- Escenarios marginales: Ribeyro elige un espacio sórdido: el muladar, la basura, la acequia, el chiquero. Estos lugares son el hábitat natural de la degradación y simbolizan la lucha animal por la supervivencia.

- Crudeza descriptiva: La narración no embellece la pobreza. Al contrario, muestra detalles repulsivos: “olor nauseabundo”, “materias descompuestas”, “excrementos”, lo que intensifica el realismo brutal característico del naturalismo.

- Animalización del hombre: En el naturalismo el ser humano aparece reducido a instintos básicos. En este cuento los niños son comparados con gallinazos, el abuelo con un déspota salvaje y todo gira en torno al hambre y la violencia.

- Denuncia social: Más que contar una historia, el autor evidencia las consecuencias extremas de la pobreza urbana en Lima, mostrando cómo la miseria destruye la ética y la humanidad.

El lenguaje

El cuento abre con una descripción poética y evocadora: la “hora celeste”. Con ello, crea una atmósfera mágica que contrasta con la sordidez posterior.

Esta estrategia tiene dos funciones. Por un lado, genera una ilusión de belleza que pronto se derrumba cuando aparecen “los gallinazos sin plumas”, revelando que la magia del amanecer oculta realidades terribles.

Por otro, refuerza el tono naturalista y fatalista. La prosa, aunque inicia lírica, termina en imágenes grotescas: “olor nauseabundo”, “materias descompuestas”, “patas de gallinazos”.

Esta tensión estilística entre lo lírico y lo sórdido enfatiza el contraste entre apariencia y realidad social: Lima parece refinada, pero bajo su superficie late un mundo bestial.

El punto de vista y la objetividad narrativa

El narrador es omnisciente y distante, sin juicios morales explícitos. No condena al abuelo ni compadece abiertamente a los niños.

Esta frialdad refuerza la visión naturalista: los hechos se presentan como inevitables, como una ley de supervivencia.

De este modo, el narrador actúa como un observador clínico, mostrando conductas humanas reducidas al instinto. Esta objetividad hace que el lector asuma el papel de juez moral, lo que aumenta el impacto del relato. No se nos dice qué pensar, sino que se nos enfrenta a una realidad brutal.

Análisis del título

El título es una metáfora central y uno de los mayores aciertos simbólicos del relato. En el Perú, el gallinazo es un ave carroñera (similar al buitre o zopilote) que se alimenta de restos en descomposición.

Asociar a los niños con estas aves implica animalizarlos, equipararlos a seres que viven de la basura, sin dignidad ni voz. Sin embargo, Ribeyro agrega un matiz perturbador: “sin plumas”, lo que acentúa la condición vulnerable y desprotegida de estos seres.

- Gallinazos: Representan la marginalidad, la vida en los márgenes de la ciudad, la subsistencia a partir de lo que otros desechan. Como los gallinazos que sobrevuelan el muladar, los niños se alimentan de sobras, reducidos a un nivel instintivo.

- Sin plumas: Las plumas son el abrigo y la identidad del ave; quitárselas es despojarlas de su esencia. Los niños no son siquiera animales completos: son carroñeros desnudos, expuestos al frío, la miseria y el abuso.

Este título condensa todos los temas: la miseria extrema, la explotación infantil, la deshumanización y la violencia de la pobreza. Esto priva a los individuos de bienestar material y de su propia condición humana.

Los niños ya no son sujetos, sino entidades degradadas que participan en la cadena carroñera de la sociedad.

Incluso hacia el final, la identificación es total: “En el muladar se sintió un gallinazo más entre los gallinazos”. Esta frase conecta el título con el clímax del relato: Enrique deja de resistirse y acepta su animalización para sobrevivir.

Construcción narrativa

Aunque es una historia lineal y sencilla, hay ciertos aspectos dentro de la construcción narrativa que funcionan como ejes.

Espacio narrativo (Lima y los márgenes urbanos)

Ribeyro configura un espacio dual. Por un lado, la Lima bonita, representada por las “casas elegantes” y las “avenidas”. Por otro, los corralones y muladares, donde viven Efraín, Enrique y Don Santos.

Esta oposición espacial refleja la fragmentación social. Mientras la ciudad moderna se despierta “sobre puntillas” en la “hora celeste”, en los márgenes los niños son obligados a revolverse entre basura.

Este espacio no es neutro: se convierte en determinante del destino humano. La pobreza extrema se muestra en ambientes sórdidos: la acequia con “yerbas y ágiles infusorios”, el muladar “oscuro y humeante”, el chiquero lleno de “fango”. Todo el escenario es un ecosistema de descomposición que refleja la degradación moral y física de los personajes.

Lima se presenta, entonces, como una ciudad deshumanizadora, donde la modernidad convive con la miseria más brutal, sin que exista puente alguno entre ambos mundos.

El desarrollo psicológico de los personajes

Aunque el relato no incluye monólogos internos, los personajes evolucionan en la acción:

- Enrique: empieza como un niño obediente, se ilusiona con Pedro (el perro), lo cuida como símbolo de afecto, pero al final la violencia lo domina y golpea al abuelo, aunque luego se arrepiente. Su progresión muestra la erosión de la inocencia.

- Efraín: es más pasivo, pero su enfermedad lo convierte en una víctima absoluta. Representa la fragilidad extrema ante la miseria.

- Don Santos: empieza como un viejo severo, pero termina convertido en un ser bestial, dominado por la obsesión de engordar al cerdo. Pierde cualquier rasgo de compasión humana y su avaricia lo destruye.

Justicia poética y desenlace simbólico

El final tiene un carácter trágico y simbólico: Don Santos, que trató a sus nietos como animales y priorizó a Pascual, termina cayendo en el chiquero, convertido en presa del mismo animal que idolatraba.

Esto es justicia poética. La violencia que ejerció sobre otros se vuelve contra él. Es también una metáfora social. El poder que devora a los débiles acaba devorándose a sí mismo. El abuelo muere como un despojo, igual que las sobras que alimentaban a su cerdo.

Temas

Algunos de los temas principales que traabaja la narración son:

Miseria y degradación humana

El cuento se sumerge en la realidad más sórdida de la pobreza urbana. No se trata sólo de la falta de recursos materiales, sino de la desintegración moral y afectiva que produce la miseria.

La imagen de los niños rebuscando entre la basura para alimentar a un cerdo es una metáfora devastadora. Ellos, seres humanos, son reducidos a una condición inferior a la del animal, pues toda su existencia gira en torno a engordar al cerdo para que el abuelo lo venda.

Este sometimiento expone una verdad brutal: la pobreza extrema deshumaniza y convierte la vida en una lucha animal por la supervivencia.

De este modo, los chicos se identifican con los gallinazos, animales carroñeros. Con ello, se sugiere que su humanidad se ha visto erosionada por la necesidad.

Explotación infantil

Efraín y Enrique son víctimas de explotación que rompe la inocencia infantil. Su cuidador los obliga a levantarse al amanecer, recorrer calles y muladares, exponerse a infecciones y peligros.

El trabajo que realizan no es para su sustento, sino para el beneficio económico del abuelo, quien prioriza al cerdo sobre sus nietos. Esta situación denuncia una realidad social que Ribeyro conocía bien: la infancia pobre condenada a trabajos inhumanos.

Violencia y deshumanización

La violencia no es sólo física (golpes, castigos), sino también simbólica y psicológica. Don Santos insulta, humilla y reduce a sus nietos a “mugre” y “basura”, negándoles identidad y afecto.

Esta deshumanización es progresiva. Primero son gallinazos, luego basura, finalmente casi invisibles. El momento en que el perro Pedro es devorado por Pascual lleva la deshumanización al extremo: la lógica animal, salvaje, se impone sobre cualquier vínculo de ternura.

Ausencia de afecto y ruptura familiar

Aunque hay un vínculo biológico entre abuelo y nietos, no existe una familia funcional, sino una relación de dominio y abuso.

De esta manera, el abuelo no asume su rol protector, sino que instrumentaliza a los niños. El afecto sólo aparece entre los hermanos y hacia Pedro, que simboliza la última chispa de ternura en un mundo hostil.

El asesinato del perro significa la muerte de la inocencia y de la posibilidad de amor en medio de la miseria.

Instinto de supervivencia y pérdida de valores

En el universo del cuento las normas éticas son sustituidas por la lógica del hambre. La prioridad absoluta es sobrevivir, aunque ello implique violencia, crueldad y destrucción de vínculos afectivos.

La imagen del abuelo contemplando el festín del cerdo tras la muerte de Pedro es reveladora. La vida se ha reducido a una cadena de consumo, donde la solidaridad no tiene lugar. I

ncluso el desenlace, con los niños huyendo al muladar, sugiere que su destino será perpetuar la misma lógica carroñera.

Crítica social y marginalidad urbana

Aquí se hace una denuncia de la Lima marginal de los años 50, cuando la migración del campo a la ciudad generó cinturones de pobreza.

Ribeyro utiliza el relato como un dispositivo de denuncia contra la desigualdad y la explotación. Los niños son víctimas de un sistema injusto que los condena a la marginación y el hambre.

La ciudad, descrita como un espacio frío e indiferente, es cómplice de esta violencia estructural. La basura, los muladares y los gallinazos son la metáfora de una sociedad que devora a los débiles.

Así, se expone la hipocresía social que permite esta realidad, mientras los “otros” (las clases medias y altas) viven de espaldas a ella.

Por su parte, el abuelo como figura de autoridad se convierte en un microcosmos del poder. Impone su fuerza sobre los indefensos, priorizando a un cerdo sobre la vida de sus nietos. Esto simboliza la inversión moral que genera la pobreza extrema.

La escena final, donde Pedro es devorado, culmina la degradación. La solidaridad infantil fracasa frente a la brutal lógica de la supervivencia.

Perspectiva ética y crítica a la deshumanización

El cuento plantea una pregunta brutal: ¿qué es ser humano? Los personajes se animalizan: los niños son gallinazos (carroñeros), el abuelo es un depredador, el cerdo se convierte en el eje de la vida familiar.

La moral se invierte: el cerdo recibe cuidado y comida mientras los niños se mueren de hambre. La miseria extrema destruye la ética familiar y reduce todo a la lógica de la supervivencia. Esta deshumanización es la verdadera tragedia de la historia.

Símbolos presentes en el cuento

El cuento está cargado de símbolos que refuerzan la crítica social y los temas centrales.

El cerdo Pascual

Es el símbolo más potente del relato. Representa:

- La inversión de valores: El animal recibe más cuidados que los niños. Su bienestar es prioritario, incluso a costa de la salud de los nietos. Pascual se convierte en el verdadero “amo” del corralón.

- La avaricia y el poder: Para el abuelo el cerdo no es afecto, sino negocio. Engordarlo significa dinero, lo que lo vuelve un símbolo del capitalismo salvaje que cosifica todo.

- La degradación humana: Pascual termina devorando el cuerpo del perro, un acto brutal que refleja la lógica carroñera que también rige en los humanos: consumir al otro para sobrevivir.

- El ciclo de explotación: Los niños trabajan para alimentar al cerdo y el cerdo alimentará la ambición del abuelo. Ninguno obtiene beneficio más allá de la supervivencia inmediata.

El perro Pedro

Pedro simboliza la inocencia, la lealtad y la esperanza en medio del horror. Para Enrique es compañía y afecto, algo que la miseria no ha podido arrebatarle.

La relación niño-perro es el único vínculo tierno del cuento. Sin embargo, su muerte destruye esa última posibilidad de humanidad:

La pierna de palo del abuelo

Símbolo de la rigidez y la violencia del poder patriarcal, pero también de su impotencia y decadencia.

La pierna artificial lo convierte en una figura autoritaria, dura, inflexible, que no admite compasión. Al final, esa misma pierna es su condena, pues lo hace torpe y provoca su caída en el chiquero.

Asimismo, representa un cuerpo mutilado, incompleto, reflejo de una humanidad rota.

El muladar y la basura

Es el espacio donde se desarrolla la tragedia social. Es un símbolo del mundo marginal, del desecho donde hombres y animales comparten la misma lucha por restos. Aquí se borran las fronteras entre lo humano y lo animal:

Así, funciona como espjeo social. Lo que la sociedad desecha se convierte en alimento para los excluidos.

Los gallinazos

Estas aves carroñeras cumplen una función doble: son reflejo y compañía de los niños. Actúan como dobles simbólicos de Efraín y Enrique, acechando la basura al igual que ellos.

Su presencia constante subraya la animalización de los personajes y la violencia de la supervivencia.

La “hora celeste”

El relato comienza con una descripción casi lírica: “Siendo aún la hora celeste llegan a su dominio…”. Esta expresión es irónica: ese momento que debería ser mágico (el amanecer) en realidad es el preludio de la miseria.

Es una ilusión poética que contrasta con la brutalidad del trabajo en la basura. La “hora celeste” simboliza la fragilidad de la esperanza en un mundo donde reina la oscuridad social.

La ciudad indiferente

El espacio urbano aparece como un telón de fondo frío, sin empatía. La ciudad sigue su curso mientras en sus entrañas se libran estas batallas por la supervivencia. Simboliza la sociedad que ignora la marginalidad y la normaliza.

Biografía de Julio Ramón Ribeyro y contexto de escritura

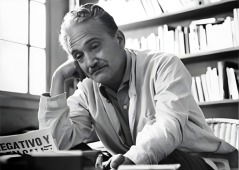

Julio Ramón Ribeyro (Lima, 1929 - 1994) fue uno de los cuentistas más importantes de la literatura peruana y latinoamericana del siglo XX.

Formó parte de la llamada Generación del 50, influida por la urbanización acelerada, la migración del campo a la ciudad y las desigualdades sociales en Perú.

Estudió Letras y Derecho en la Universidad Católica del Perú, pero su vida estuvo marcada por la precariedad económica, lo que le dio una mirada crítica sobre la marginalidad.

El cuento fue publicado en 1955 en el libro homónimo Los gallinazos sin plumas. En aquellos años Lima experimentaba un crecimiento caótico debido a la migración andina, originando cinturones de miseria, trabajos informales y deshumanización.

La obra surge como una denuncia social ante la indiferencia de la clase media y alta frente a la miseria de los sectores populares.

Impacto cultural del cuento en Perú y en América Latina

El cuento es una de las narraciones más destacadas del periodo.

Un retrato emblemático de la Lima marginal

El cuento se publicó en 1955 dentro del libro homónimo Los gallinazos sin plumas. Marcó un hito en la literatura peruana, porque introdujo con crudeza la miseria en Lima.

Hasta entonces gran parte de la narrativa peruana se centraba en lo rural o en visiones idealizadas. Ribeyro rompe con eso y muestra la ciudad como un espacio contradictorio. Por un lado, moderna y burguesa. Por otro, poblada de corralones, muladares y seres degradados.

Este enfoque visibilizó a los marginados, denunciando una desigualdad estructural que en los años 50 se agudizaba por la migración andina hacia la capital.

Denuncia social y conciencia colectiva

El relato impactó porque mostró algo que muchos preferían ignorar: la infancia explotada, la miseria urbana y la violencia intrafamiliar.

En una sociedad que estaba construyendo su identidad moderna, Ribeyro expuso la crudeza de la pobreza extrema. Esto generó un debate sobre la responsabilidad social y la falta de políticas para proteger a los sectores vulnerables.

Universalidad y permanencia

Aunque es profundamente limeño el relato trasciende fronteras, porque la marginalidad y la violencia estructural son problemas latinoamericanos comunes.

Niños que hurgan en la basura, explotación familiar, hambre y animalización humana son realidades que se repiten en distintos países.

Por eso, el cuento ha sido incluido en antologías latinoamericanas y analizado en estudios sobre narrativa social del siglo XX.

La expresión “gallinazos sin plumas” en la cultura popular peruana

La expresión se convirtió en un símbolo cultural. En Perú, cuando se habla de “gallinazos sin plumas” se hace referencia a la miseria absoluta, la infancia desprotegida y la marginalidad urbana. El título ha inspirado:

- Obras de teatro y adaptaciones televisivas que recrean el relato o lo usan como punto de partida.

- Debates en medios sobre pobreza infantil, donde se cita el cuento como referente.

- Investigaciones sociológicas y trabajos académicos que usan el título como metáfora para describir fenómenos de exclusión social.

Inserción en la tradición narrativa peruana y latinoamericana

Este cuento consolidó a Julio Ramón Ribeyro como uno de los narradores más importantes del Perú. Así, lo ubicó junto a escritores que exploraron la violencia estructural y la marginalidad, como Arguedas en lo andino o Rulfo en lo rural.

En la tradición latinoamericana se considera una obra clave del realismo urbano y del naturalismo moderno.

Vigencia actual

Más de seis décadas después, el cuento sigue siendo estudiado en escuelas, universidades y círculos críticos, porque retrata un problema que persiste: la desigualdad y el abandono infantil.

Hoy se lee también como un testimonio histórico del proceso migratorio y del surgimiento de cinturones de pobreza en Lima, pero al mismo tiempo como una advertencia universal sobre la deshumanización que produce la miseria.

Comparación con otras obras latinoamericanas

“Los gallinazos sin plumas” dialoga con otras narraciones que exploran la miseria. Estas conexiones lo ubican dentro de la tradición naturalista y realista social latinoamericana que denuncia la miseria estructural.

- “Diles que no me maten” (Juan Rulfo): comparte el fatalismo y la violencia como herencia.

- “Subterra” (Baldomero Lillo): la explotación de la infancia y el determinismo social.

- “El hombre muerto” (Horacio Quiroga): el realismo crudo y la inevitabilidad de la tragedia.

Ver también:

- Escritores peruanos que deberías conocer

- Poetas peruanos famosos que deberías leer

- Obras de José María Arguedas que te harán descubrir Perú

- El sueño del pongo: resumen y análisis del cuento

- Yawar fiesta: resumen y análisis de la novela de José María Arguedas

- El caballero Carmelo: resumen y análisis del cuento de Abraham Valdelomar