Las cosas que perdimos en el fuego: análisis del cuento de Mariana Enríquez

El cuento "Las cosas que perdimos en el fuego" de la aclamada escritora argentina Mariana Enríquez (1973) es la pieza central de su colección homónima de 2016. También es un texto crucial para entender la evolución del terror contemporáneo en Latinoamérica.

La obra se sumerge en la cruda realidad social de Argentina, marcada por la inestabilidad y una escalada alarmante de feminicidios por quema, utilizando el género del terror como una lente amplificadora de la violencia.

¿De qué se trata?

La historia se desarrolla en Argentina en un contexto de creciente y alarmante ola de feminicidios por quema (hombres que queman a sus parejas o exparejas).

La protagonista, Silvina, observa cómo este horror se convierte en una noticia constante. Luego, en un giro perturbador, las mujeres comienzan a auto-quemarse como forma de resistencia, protesta y empoderamiento macabro.

Estas "Mujeres Ardientes" mutilan y transforman sus propios cuerpos para arrebatarles a los hombres el poder de destruirlas, creando un nuevo e inquietante canon de belleza.

Resumen del cuento

El relato está narrado por Silvina, una joven que trabaja en un hospital y está familiarizada con las historias de violencia. Al inicio, la narración sitúa al lector en una realidad donde los feminicidios por quema son tan frecuentes que la sociedad casi los ha normalizado.

Un día las noticias cambian: se reporta que las mujeres han comenzado a prenderse fuego a sí mismas. Este movimiento, inicialmente visto como una locura masiva o un suicidio colectivo, se transforma en un acto de contra-violencia y resignificación.

Las "Mujeres Ardientes" sobreviven con horribles mutilaciones y cicatrices. El cuerpo ya no es un objeto de deseo masculino, sino un estandarte de dolor y resistencia. Al quemarse ellas mismas, les quitan a los hombres el placer y el poder de hacerlo: han roto el "botín" del cuerpo femenino.

El cuento termina con la protagonista contemplando unirse al movimiento, preguntándose si tiene el valor de transformar su cuerpo en una "máscara de dolor" para alcanzar esa forma radical de libertad.

Estilo

La autora ha sido una de las voces más rupturistas dentro del panorama literario actual.

Gótico urbano

El estilo de Enríquez se define por su habilidad para enraizar lo sobrenatural o lo grotesco en la realidad contemporánea y urbana.

A diferencia del Gótico clásico (castillos en ruinas, aristócratas decadentes), el terror de Enríquez reside en otros aspectos:

- Los escenarios cotidianos: El horror no viene de un lugar lejano, sino de las noticias que se leen en el periódico, el colectivo, el hospital o los barrios empobrecidos. El miedo es "doméstico" y se mezcla con la rutina de la protagonista.

- La decadencia social y política: La atmósfera opresiva del cuento no sólo se debe a la violencia, sino a la sensación de un sistema social decadente, donde la ley y las instituciones fallan constantemente (la policía no puede o no quiere frenar los feminicidios). El verdadero "monstruo gótico" es la impunidad.

Prosa directa

La narración es descarnada y visual, lo que provoca un impacto inmediato. La autora no tiene miedo de nombrar la brutalidad. Las descripciones de los cuerpos quemados, las cicatrices y las mutilaciones son explícitas.

Este uso del lenguaje rompe con el eufemismo que a menudo se emplea para abordar temas sensibles como la violencia de género, obligando al lector a confrontar el horror.

A pesar de lo crudo del tema, la voz narrativa de Silvina es a menudo fría, casi periodística, al relatar la ola de crímenes. Esta distancia emocional del narrador ante lo atroz hace que el horror parezca normalizado, aumentando la sensación de inquietud y pesimismo existencial.

Fusión de géneros

Enríquez, periodista de profesión, integra el rigor observacional de la crónica en su ficción.

- Verosimilitud periodística: El inicio del cuento, al describir la recurrencia de los feminicidios y la reacción social, tiene el tono de un reportaje. Este anclaje en la realidad (incluso inspirándose en casos mediáticos) hace que el posterior salto a lo fantástico (la auto-quema masiva) resulte mucho más impactante, pues parece una extensión inevitable de la realidad.

- Lo fantástico como metáfora política: El giro de la auto-quema no busca explicar lo sobrenatural, sino utilizarlo para explicar lo político. El fenómeno de las "Mujeres Ardientes" no se resuelve de forma racional, sino que permanece como un acto insólito y misterioso. La función de este recurso fantástico es dejar una huella simbólica: es la única forma en que la rabia femenina puede materializarse y ser vista.

Relectura de los arquetipos del terror

La autora toma figuras clásicas y las resignifica en clave latinoamericana. Así, decide resignificar a las brujas y el fuego.

La quema de las mujeres remite inmediatamente a las hogueras de la Inquisición. Enríquez convierte a las "Mujeres Ardientes" en una nueva estirpe de brujas modernas. Se trata de obtener el poder y la soberanía a través del fuego. Es a la vez su tortura y herramienta de liberación.

Temas

Algunos de los temas principales que trabaja el cuento son:

La violencia de género y el feminicidio como horror cotidiano

Este es el eje central y el punto de partida del cuento. Mariana Enríquez no utiliza el terror como una mera distracción, sino como un lente de aumento para la realidad social.

La historia comienza describiendo los feminicidios por quema (inspirados en casos reales como el de Wanda Taddei en Argentina) como eventos tan repetidos que rozan la normalidad estadística.

El verdadero terror es que la sociedad, y la protagonista Silvina, viven con esta violencia como un rumor constante, un riesgo latente que ya no conmociona lo suficiente.

Al situar esta violencia en un contexto de repetición e inacción institucional, la autora sugiere que la impunidad es el verdadero "fantasma" que acecha a las mujeres.

Con ello, el horror no proviene de un monstruo sobrenatural, sino de la brutalidad que se permite y se tolera en el ámbito doméstico y social.

De este modo, el movimiento de las "Mujeres Ardientes" surge como una reacción histérica y extrema a la pasividad del Estado y la sociedad. Es la pregunta llevada al límite: ¿Qué hacer cuando la ley, la moral y la compasión fallan? La respuesta es un acto de soberanía corporal, por más macabro que sea.

El cuerpo femenino como campo de batalla

El cuento explora la constante cosificación y vulnerabilidad del cuerpo femenino bajo la mirada patriarcal. En la lógica machista el cuerpo de la mujer es un objeto que debe ser bello para el placer masculino.

Cuando un hombre lo destruye (al quemarlo), es un acto de posesión y un castigo por el "fallo" de la mujer. La quemadura es la marca de que ese cuerpo le perteneció hasta las últimas consecuencias.

Por ello, las "Mujeres Ardientes" rompen esta lógica. Al auto-quemarse, están declarando: "Si mi cuerpo va a ser destruido, la destrucción será un acto propio". Es una negación radical del "botín" al varón. La mutilación es un precio por la libertad.

Al quedar desfiguradas, las mujeres dejan de encajar en el formato de "mujer deseable". Este "des-formato" es el punto de liberación, una "máscara de dolor" que, paradójicamente, las hace invisibles al deseo del hombre y, por lo tanto, las protege.

El empoderamiento a través del dolor y la mutilación

Enríquez invierte la noción tradicional de heroísmo y empoderamiento. Aquí la fuerza no se encuentra en la superación, sino en la aceptación y transformación del sufrimiento.

El acto de auto-quema no es un suicidio, sino una toma de posesión extrema. Es una libertad ganada al precio de la integridad física.

Por ello, el movimiento crea una hermandad feroz. Las mujeres quemadas se reconocen en el dolor mutuo. Sus cicatrices no son algo que ocultar, sino una medalla de pertenencia a una nueva "especie" o secta.

En la deformidad encuentran una nueva forma de belleza, una belleza aterradora y autónoma. Así, el fuego se convierte en un ritual de paso.

La reinvención de la figura de la monstrua

El cuento cuestiona lo que la sociedad define como "monstruoso" y cómo este concepto está ligado al control social.

Cuando las mujeres son víctimas de feminicidio, el sistema las lamenta. Cuando ellas deciden autoinfligirse el mismo daño y sobrevivir como figuras desfiguradas y poderosas, la sociedad las rechaza, las teme y las persigue.

De este modo, las "Mujeres Ardientes" son la materialización de la rabia colectiva. Son monstruos creados por una sociedad machista que no supo (o no quiso) protegerlas.

Por ello, su figura deforme es un acto político, una denuncia visual permanente que no puede ser ignorada. Las mujeres, en su desesperación y rabia, se convierten en algo igualmente aterrador para el statu quo. Esto es lo que le da al cuento su fuerza perdurable.

Símbolos

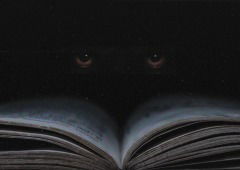

La simbología en "Las cosas que perdimos en el fuego" opera como el puente entre la realidad social y el horror fantástico.

El fuego

El fuego no es un elemento pasivo, sino el símbolo primordial y más complejo del cuento. Inicialmente representa la violencia extrema del feminicidio, la herramienta de castigo patriarcal que destruye a la mujer como acto de posesión.

Sin embargo, en el desarrollo del relato, es subvertido por las mujeres. Al auto-quemarse, se apropian de su poder destructivo, transformándolo.

Es necesario considerar que el fuego remite directamente a las hogueras de la Inquisición y la quema de brujas, conectando la violencia machista contemporánea con una persecución histórica.

Las "Mujeres Ardientes" se convierten en mártires que, en un acto de soberanía extrema, eligen su propia hoguera, arrebatando a los hombres el control del ritual de aniquilación.

Así, el acto de quemarse se interpreta como una catarsis violenta, donde se quema la identidad previa de mujer-objeto. Es un rito de paso que "purifica" y da origen a una nueva identidad, marcada por la rabia y la resistencia.

El título, "Las cosas que perdimos en el fuego", encapsula la idea de que la destrucción es necesaria para la liberación. Lo que se pierde no es sólo la belleza, sino la posibilidad de ser deseada y, por ende, controlada por la mirada masculina.

El cuerpo mutilado

El cuerpo resultante, desfigurado y lleno de cicatrices, se convierte en el arma definitiva de las mujeres. Ya sin la "belleza" requerida por el canon masculino, deja de ser un objeto de deseo y, por lo tanto, un "botín" para el hombre.

De este modo, la desfiguración es un acto de sabotaje contra la cosificación sexual. La mujer se hace un daño irreversible para que el varón no pueda obtener satisfacción ni placer en infligírselo.

Las quemaduras dejan de ser marcas de trauma para convertirse en una nueva armadura y un signo de pertenencia. Esta nueva piel es el uniforme de una hermandad que ha elegido la monstruosidad para sobrevivir y denunciar.

Con ello, la figura de la mujer quemada resulta inquietante, porque invierte el rol de la víctima. Al ser clasificadas como "monstruos" por la sociedad, ejercen un poder político.

Su presencia en el espacio público es una denuncia, una performance de terror que elude la retórica y las leyes. Son la materialización de la rabia que el sistema no supo contener.

La chica del subte

La aparición de la chica del subte es el punto de inflexión narrativo y simbólico del cuento. Ella representa la transición del terror pasivo al terror activo y la encarnación del nuevo canon subversivo.

Se trata del primer encuentro que tiene Silvina con una mujer que ha sido quemada y ha decidido no ocultarse. A diferencia de otras víctimas que podrían estar aisladas, ella se expone al público.

Su presencia, lejos de inspirar compasión, genera incomodidad, miedo e, incluso, una incomprensible ofensa, porque sobrevive orgullosa a su daño.

El hecho de que la chica del subte se vista con ropa ajustada, blusas transparentes y tacones es altamente simbólico. A pesar de sus horribles quemaduras, ella no renuncia a la feminidad o a la sensualidad.

Este contraste es deliberado. Fuerza al espectador a confrontar una sensualidad disociada de la belleza canónica. Demuestra que la mujer ha tomado control de su cuerpo como vehículo de placer o expresión, sin importar su "formato" para el deseo masculino.

Por ello, se transforma en la catalizadora del movimiento. Es la evidencia de que la supervivencia después de la quema es posible. Su imagen, una fusión de lo grotesco y lo desafiante, se propaga como un mito urbano que inspira la acción colectiva.

Biografía y contexto de escritura

Mariana Enríquez (Buenos Aires, 1973) es una de las voces más destacadas del llamado Boom de escritoras latinoamericanas del siglo XXI.

Es periodista y subeditora del suplemento cultural Radar del diario Página/12. Esta formación influye en su estilo, con una prosa ágil, directa y observacional, capaz de anclar el horror en la verosimilitud de la crónica social.

Su obra se inserta en el auge del "Nuevo Gótico" o "Neogótico" que aborda la realidad social y política a través del filtro del terror y lo fantástico.

Así, es una mezcla de tradición y cultura pop. Se nutre de Lovecraft, Poe y Shirley Jackson, tomando la atmósfera y la exploración de lo siniestro.

También incorpora elementos de la cultura juvenil, el punk, el rock y los mitos urbanos, lo que da a su terror una energía moderna y transgresora.

Contexto de escritura

El cuento fue publicado en 2016 en su colección de cuentos del mismo nombre. Su escritura es inseparable del contexto de los movimientos feministas en Argentina, particularmente el surgimiento del movimiento "Ni una menos" (iniciado en 2015) contra la violencia machista y los feminicidios.

Enríquez toma esta realidad brutal y la lleva al extremo fantástico para reflexionar sobre la rabia y la desesperación femenina ante la violencia sistémica.

Impacto del cuento

"Las cosas que perdimos en el fuego" (el cuento y la colección completa) ha tenido un impacto decisivo en la literatura contemporánea, especialmente en el género de terror y en la narrativa latinoamericana.

Consolidación del gótico latinoamericano

El cuento es un texto fundacional para una nueva vertiente del género que se conoce como Nuevo gótico latinoamericano. La autora demostró que el terror no es un género escapista, sino una herramienta poderosa para el análisis y la denuncia política.

Enríquez reorientó la tradición del terror hacia las problemáticas locales (feminicidio, pobreza, corrupción), usando lo fantástico como una hipérbole de lo real.

Feminismo

El cuento sitúa la experiencia de la violencia y la rabia femenina en el centro del relato. Con ello, rompe con los clichés donde la mujer es solo víctima o damisela, dándole un rol activo.

Este giro influyó en la obra de otras escritoras contemporáneas como Samanta Schweblin (Argentina) y Mónica Ojeda (Ecuador).

Reconocimiento internacional

El impacto del cuento trasciende lo temático y estilístico para alcanzar lo comercial y editorial:

- Éxito global: La colección fue un éxito de crítica y ventas, traducida a más de veinte idiomas. Esto no sólo catapultó la carrera de Enríquez a nivel mundial, sino que también abrió un camino para que editoriales internacionales prestaran más atención a la literatura de género escrita por mujeres latinoamericanas.

- Renovación de la literatura argentina: Se convirtió en una pieza clave de la nueva narrativa argentina, atrayendo a lectores que habitualmente no consumían terror y demostrando que el cuento (un formato a menudo relegado por la novela) podía tener un poder y una relevancia social enormes.

Bibliografía:

- Ramos, Yuliana.(2020). “Trashed Beauty: Abjection and burned females in Mariana Enríquez’s The things we lost in the fire”. Regs, N° 45.

- Sánchez, Laura. (2019). “Resistencia y Libertad: una lectura de Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez desde las perspectivas de Foucault y De Beauvoir”. Acta Literaria, N° 59.

Ver también: