A la deriva: resumen y análisis del cuento de Horacio Quiroga

"A la deriva" (1912) es uno de los relatos más emblemáticos de Horacio Quiroga. En él explora el vínculo entre naturaleza y fatalidad, aspectos clave en su narrativa.

De igual manera, el cuento ofrece un acercamiento directo a la fragilidad del ser humano y la experiencia límite del cuerpo frente al dolor y la muerte.

Resumen "A la deriva"

Narra la historia de un hombre que vive en la selva misionera. Mientras trabaja en su chacra es mordido por una serpiente venenosa, una yaracacusú. Inmediatamente siente el ardor, el dolor punzante y la hinchazón creciente del pie.

Consciente del peligro intenta socorrerse. Se ata el tobillo, se hace incisiones para drenar la sangre envenenada y luego se dirige tambaleante hacia su rancho en busca de ayuda. Allí, con su esposa, comprueba que la situación empeora. Siente náuseas, escalofríos, un dolor cada vez más intenso.

Decide entonces bajar por el río hacia el poblado de Tacurú-Pucú, donde espera encontrar a ayuda. Sin embargo, mientras navega en su pequeña canoa los síntomas empeoran: la respiración se vuelve pesada, los latidos se debilitan y la somnolencia lo invade.

Durante un momento cree mejorar, siente alivio y una ilusión de recuperación. No obstante, es un espejismo. El veneno avanza silenciosamente. Finalmente, mientras el bote continúa derivando, muere sobre las aguas en un silencio total.

Estilo y procedimientos narrativos

El estilo de Quiroga en “A la deriva” se caracteriza por una sobriedad extrema. Su prosa es directa, casi clínica. No ofrece explicaciones psicológicas ni reflexiones morales, sino que se concentra en los hechos inmediatos y en la percepción corporal del protagonista.

Esta narración descarnada responde a la lógica de su poética de la brevedad y del impacto. Decir sólo lo necesario para que el lector experimente la situación, sin el resguardo de interpretaciones o mediaciones.

Unidad de efecto

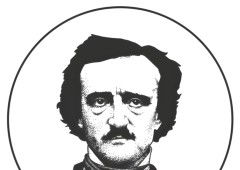

La estructura sigue con precisión el principio de la “unidad de efecto”, concepto que Quiroga hereda de Edgar Allan Poe y que consiste en orientar cada elemento del relato hacia un único impacto emocional.

Aquí ese efecto es la inexorabilidad de la muerte. Desde la primera línea (el mordisco de la serpiente) el cuento queda atrapado en un tiempo lineal, sin bifurcaciones posibles.

No hay escenas accesorias, no hay diálogos extensos, no hay pausa descriptiva que no contribuya a la intensificación del deterioro.

Este ajuste formal genera una lectura asfixiante. El lector siente que cada minuto cuenta, porque la narración se comporta como un reloj que avanza hacia un final ineludible.

Economía verbal y realismo crudo

La economía verbal no es sólo estilística, sino perceptual. Reproduce el modo en que una persona herida y en agonía capta el mundo.

Así, las frases cortas y el léxico concreto mimetizan el ritmo de la respiración entrecortada de Paulino, sus esfuerzos por mantenerse consciente y su experiencia de un entorno que se vuelve cada vez más hostil.

Este minimalismo lingüístico potencia el realismo crudo del cuento: la naturaleza, la sangre, el sudor, el dolor, todo aparece sin metáforas ni ornamentaciones.

Desplazamiento de la violencia

Uno de los procedimientos más característicos del cuento es el desplazamiento de la violencia hacia la naturaleza. La agresión no proviene de un antagonista humano, sino de una serpiente que actúa según su instinto.

Este gesto tiene implicancias más profundas: libera a la violencia de cualquier motivación moral, mostrando que el sufrimiento humano puede surgir de la indiferencia absoluta del entorno.

Esta perspectiva es coherente con la visión trágica de Quiroga. El ser humano es vulnerable no porque sea débil, sino porque está expuesto a fuerzas naturales que no lo consideran. De este modo, la naturaleza se convierte en un agente narrativo silencioso, impersonal y devastador.

Tensión desde el cuerpo

La tensión narrativa se articula desde las sensaciones corporales más que desde la acción externa. Quiroga desplaza el suspenso hacia la interioridad física: ardor, hinchazón, presión, dificultad para moverse, torpeza mental, visión oscurecida.

No hay persecuciones, sino que la amenaza está literalmente dentro del cuerpo de Paulino, expandiéndose con el veneno. Este recurso genera un tipo de terror casi fisiológico, en el que el lector comparte el deterioro.

La ilusión de alivio

Entre las estrategias narrativas más inquietantes se encuentra la introducción del espejismo de mejora. En un momento del relato, Paulino cree sentirse mejor, como si la vitalidad regresara.

Ese instante es narrado con la misma sobriedad que el resto, pero su efecto es devastador. Al ser tan breve y ambiguo, evidencia la última esperanza y no un cambio real en el estado del protagonista.

Quiroga no utiliza este alivio para generar suspenso tradicional, sino para subrayar la crueldad del proceso. La vida se defiende por un segundo antes de extinguirse.

Personajes y su significación

Aunque es un relato breve y con pocos personajes, cada uno de ellos cumple una función esencial.

El hombre (protagonista)

El protagonista encarna la figura del ser humano reducido a su condición básica: un organismo vulnerable que intenta preservar la vida.

Quiroga elimina cualquier rasgo psicológico complejo para universalizarlo. Su identidad es secundaria, lo que importa es su lucha corporal, primaria, casi animal.

De este modo, simboliza la batalla del hombre contra el destino y la evidencia trágica de que la voluntad no siempre puede imponerse.

También representa la ilusión humana. Se aferra al plan de llegar a Tacurú-Pucú, incluso cuando su cuerpo ya anuncia el final. En última instancia, una figura del hombre moderno enfrentado a la conciencia de su propia finitud.

Dorotea

La esposa del protagonista aparece brevemente, pero cumple un rol esencial. Simboliza la fragilidad de los vínculos humanos ante el desastre. Su preocupación sincera no puede alterar el curso de la tragedia.

Representa también la vida doméstica, lo cotidiano, lo que se abandona al comenzar el viaje. Ella queda atrás como un eco impotente, recordando que la muerte separa radicalmente al individuo del mundo afectivo.

Los pobladores ausentes

El hecho de que nadie aparezca para ayudar al protagonista intensifica la idea de aislamiento social. Las figuras que él imagina o espera (los habitantes de Tacurú-Pucú) funcionan como personajes fantasmales. Existen sólo como posibilidad. Esa ausencia refuerza el tema de la soledad estructural del ser humano.

Interpretaciones del cuento

Existen varias lecturas sobre este breve relato.

Interpretación existencial y nihilista

Una de las interpretaciones más populares vislumbra el relato como una parábola de la insignificancia humana frente al universo.

El hombre, herido por la picadura de la yararacusú, lucha por sobrevivir. Sin embargo, su voluntad no tiene poder alguno frente a la lógica brutal de la naturaleza. La indiferencia del río, la selva y el cielo subraya la idea de que la existencia humana no posee garantías ni sentido último.

Esta lectura conecta el cuento con el existencialismo. Así, la tragedia ocurre sin razón y el protagonista muere sin revelación, sin aprendizaje, sin heroísmo. La vida simplemente se extingue.

De este modo, Quiroga no moraliza. Sólo expone la vulnerabilidad humana ante los mecanismos implacables del mundo natural.

Interpretación naturalista

Otra lectura lo inscribe dentro de la estética naturalista. El veneno, el deterioro del organismo y la impotencia del individuo se muestran con precisión casi clínica.

Quiroga, influido por los discursos científicos de su época, expone el destino humano como resultado de causas biológicas y químicas que no admiten resistencia.

El cuento se vuelve entonces un experimento narrativo donde se observa el avance del veneno a través del cuerpo, la pérdida progresiva de funciones vitales y la degradación del sujeto. El hombre no muere porque “le toca morir”, sino porque un proceso fisiológico irreversible se despliega sin freno.

Interpretación simbólica

Una interpretación recurrente considera que el río funciona como símbolo del destino inevitable. La travesía del protagonista sobre la balsa, avanzando mientras pierde sus fuerzas, es una alegoría de la vida humana: un viaje unidireccional hacia la muerte.

El río, aparentemente dócil al comienzo, se vuelve un espejo de la ilusión de control. El hombre cree dominar su trayecto, pero en realidad es la corriente la que decide.

Cada golpe de remo es inútil, cada esfuerzo se vuelve absurdo. Su viaje no conduce al auxilio esperado, sino a la disolución del yo. En ese sentido, el río simboliza la ilusión de agencia humana frente a un orden indiferente y superior.

Lectura psicológica

Desde un enfoque psicológico el protagonista atraviesa distintas etapas de una negación progresiva. Así, minimiza la gravedad de la herida, confía en remedios simples, se aferra a la esperanza de llegar a Tacurú-Pucú y encontrar ayuda.

Esa fantasía de rescate final, repetida como mantra, funciona como un mecanismo defensivo contra la conciencia de la propia muerte.

Sin embargo, la claridad repentina “que le llega como una luz” antes de morir marca la irrupción brutal de la verdad. La certeza de la muerte aparece como un destello momentáneo.

Con ello, Quiroga exhibe la condición humana. La necesidad de ilusión para soportar el horror del fin y el derrumbe final de esas ilusiones.

Interpretación sociocultural

Otra lectura sitúa el relato en el contexto de la vida rural en Misiones. El cuento evidencia la precariedad sanitaria, el aislamiento y la dependencia absoluta de los recursos naturales.

De esta manera, la muerte del protagonista no es sólo biológica, sino también social. Se debe a la falta de acceso a un médico, la dificultad del traslado, a la vida en una región agreste sin redes de apoyo.

Desde esta óptica, el cuento expresa una crítica implícita a las desigualdades estructurales. Ciertos cuerpos (los pobres, los aislados) están condenados a morir por causas evitables. El veneno es sólo el desencadenante, la verdadera causa es la vulnerabilidad social.

Temas principales

Algunos de los temas principales son:

La lucha inútil contra la muerte

El cuento ilustra el combate del hombre contra la muerte como una batalla perdida de antemano. No existe heroísmo ni triunfo último, sólo el instinto de supervivencia actuando por inercia.

La narración subraya la futilidad de la voluntad humana cuando fuerzas más grandes como la biología, el ambiente y el azar que actúan de manera implacable.

Este tema resuena en toda la obra de Quiroga. Se trata de la visión del ser humano como una criatura diminuta en un cosmos hostil y ajeno.

La indiferencia de la naturaleza

La naturaleza no es cruel, pero tampoco es benévola: simplemente existe. El río avanza, la selva vibra, la yararacusú muerde por instinto.

Con ello, la muerte del protagonista se integra en ese orden sin conmoción alguna. Así, el reltato dialoga con la tradición latinoamericana del relato de selva, donde el medio ambiente es una fuerza autónoma y soberana.

El paisaje no es un “enemigo”, sino un sistema indiferente donde la vida y la muerte ocurren sin distinción moral.

Degradación física y conciencia corporal

Quiroga narra el deterioro del cuerpo paso a paso: la hinchazón, el entumecimiento, la dificultad para mover la pierna, el adormecimiento progresivo, el aletargamiento final. Esta atención minuciosa al organismo produce un efecto de horror biológico.

El cuento muestra la conciencia corporal extrema: el personaje se vuelve testigo de su propio desmoronamiento. El cuerpo que siempre obedeció empieza a fallar y lo convierte en un pasajero de sí mismo.

Soledad radical

Aunque el protagonista habla con su esposa Dorotea, la comunicación es breve, urgente, casi instrumental. Una vez en la balsa, queda completamente solo, acompañado únicamente por el rumor del agua.

La muerte se vive como un acto individual, sin compañía, sin consuelo, sin rituales. Esa soledad intensifica la dimensión trágica del relato.

Ilusión, esperanza y autoengaño

La esperanza de llegar a Tacurú-Pucú es un motor narrativo fundamental. Sin esa meta el protagonista se abandonaría antes. Quiroga retrata la necesidad humana de imaginar un futuro para sobrevivir al presente.

El cuento expone así un mecanismo psicológico universal: la esperanza como último refugio ante lo inevitable.

Símbolos principales

A pesar de ser un cuento con estructura y lenguaje directos, hay varios elementos dentro de la narración que funcionan de manera simbólica.

La yararacusú

La serpiente es un símbolo de la violencia natural en su forma más pura. No conspira ni elige, actúa. De este modo, representa el azar fatal, aquello que irrumpe sin aviso y cambia el curso de la vida.

También sintetiza el lado oscuro de la selva: las fuerzas ocultas que subyacen al paisaje exuberante. Como símbolo, encarna la fragilidad humana ante lo mínimo y lo inadvertido.

La balsa

La balsa simboliza la precariedad del hombre y su impotencia frente al flujo del destino. Es un vehículo inseguro que apenas sostiene el cuerpo moribundo y que sólo avanza gracias a la corriente.

Es la imagen perfecta de una vida que parece gobernada por una voluntad propia, pero que en realidad se mueve empujada por fuerzas externas. En definitiva es el símbolo del cuerpo humano. Se trata de un soporte frágil que transporta la conciencia hacia un final inevitable.

El río

El río es uno de los símbolos más potentes de la literatura universal: tiempo, viaje, destino, disolución. En “A la deriva” concentra todos esos sentidos.

Su movimiento continuo contrasta con la parálisis creciente del protagonista. Mientras la vida se detiene, el río fluye. Asimismo, es testigo indiferente, pero también vehículo del tránsito hacia la muerte.

La selva

La selva representa la totalidad del mundo natural: vasto, exuberante, pero también ajeno y peligroso. No hay maldad en ella, sino pura alteridad.

De esta manera, el hombre es un intruso, un cuerpo frágil que intenta sobrevivir en un ambiente que no fue creado para protegerlo.

Biografía de Horacio Quiroga

Horacio Quiroga (1878 - 1937) nació en Salto, Uruguay y es considerado el padre del cuento latinoamericano.

Tuvo una vida marcada por tragedias personales. Primero, la muerte accidental de su padre, el suicidio de su padrastro, la muerte involuntaria de un amigo provocada por él mismo y el posterior suicidio de su esposa.

Atraído por la naturaleza, se instaló en Misiones, donde convivió con la selva, su belleza y violencia. Esa experiencia influyó decisivamente en su obra, que combina tensión, economía verbal y sentido fatalista.

Su obra más importante incluye Cuentos de amor, de locura y de muerte (1917) y Cuentos de la selva (1918).

Enfermo de cáncer, se suicidó en 1937.

Contexto de escritura

"A la deriva" fue escrito y publicado en 1912. Años despupes fue incluido en Cuentos de amor, de locura y de muerte (1917).

Refleja la etapa misionera de Quiroga, donde la selva aparece como un mundo autónomo y violento. De esta manera, el cuento dialoga con el naturalismo de fines del siglo XIX y con la narrativa de supervivencia.

La presencia del determinismo biológico y de la naturaleza como fuerza implacable se corresponde con los discursos científicos de la época y con la propia experiencia del autor en Misiones.

Impacto

Este es uno de los cuentos más famosos de Quiroga y su impacto puede analizarse desde diveras aristas.

Impacto literario

- Consolidación del modelo del cuento como unidad de efecto: “A la deriva” reafirma el modelo que Quiroga perfeccionó: economía narrativa, tensión acumulada y final inexorable. Este formato - una línea argumental precisa que conduce a un desenlace único - se convirtió en referente para generaciones de cuentistas latinoamericanos que vieron en la brevedad una forma de intensidad dramática.

- Hibridación entre naturalismo y proto-existencialismo: El cuento mostró que las técnicas naturalistas (descripción fisiológica, determinismo causal) podían combinarse con una lectura existencial de la vida humana, ampliando las posibilidades del relato.

- Influencia en la estética de la selva y el paisaje como personaje: La manera en que Quiroga transforma el medio (río, selva, clima) en fuerza narrativa activa fue retomada por autores interesados en hacer del entorno una presencia determinante, no un mero telón de fondo.

Recepción crítica y canonización

- Entrada en los grandes manuales y antologías: “A la deriva” pasó a integrar antologías escolares y universitarias. Es lectura obligada en cursos de literatura latinoamericana y de técnicas del cuento, lo que cimentó su difusión y discusión crítica.

- Objeto de estudios interdisciplinarios: El texto ha atraído análisis desde la literatura comparada. La precisa descripción del envenenamiento y la agonía corporal lo convierte en material idóneo para explorar fronteras entre lo médico y lo narrativo.

- Focalización en estudios sobre naturaleza y violencia: Críticos que trabajan temas de ecocrítica o estudios del antropoceno emplean el cuento como ejemplo temprano de cómo la naturaleza puede leerse como agente no humano con consecuencias éticas y sociales.

Influencia temática y social

- Representación de la vulnerabilidad social: Más allá del accidente puntual, el cuento se ha interpretado como denuncia implícita de la precariedad sanitaria y de la vida rural en regiones periféricas. Esa dimensión sociopolítica ha hecho que el relato se cite en estudios sobre desigualdad en el acceso a la medicina y la infraestructura.

- Articulación de la soledad moderna: La imagen del hombre que muere “a la deriva” se volvió metáfora potente para expresar la soledad existencial en sociedades en transformación. Es un tema que autores posteriores retomaron para pensar la modernidad periférica.

Difusión cultural y adaptaciones (recepción popular)

- Circulación amplia en traducciones y lecturas públicas: Por su brevedad y efecto contundente, el cuento suele aparecer en traducciones y lecturas en festivales literarios. Su fuerza visual y sensorial facilita su puesta en voz y su circulación internacional.

- Adaptabilidad a otros formatos: Aunque su estructura es minimalista, el material ha inspirado versiones teatrales breves, radioteatros y ejercicios dramáticos en talleres. Su economía dramática lo hace atractivo para dramatizaciones cortas y para ejercicios pedagógicos en teatro y narración oral.

Usos pedagógicos y críticos contemporáneos

- Herramienta para enseñar técnica del cuento: profesores de narrativa usan "A la deriva" para mostrar cómo construir tensión y desenlace sin subtramas ni digresiones. Así, se emplea para ejercicios de economía verbal y para enseñar cómo convertir sensaciones físicas en elementos narrativos.

- Objeto de lectura desde perspectivas contemporáneas: Lectores actuales abordan el cuento también desde ecocrítica (naturaleza como actor), estudios postcoloniales (la marginalidad regional) y estudios de la salud (narrativas de enfermedad y cuidados). Esto demuestra la multiplicidad de capas interpretativas que el texto sigue ofreciendo.

Vigencia y resonancia simbólica

-

Metáfora perdurable sobre la condición humana: La imagen final ha producido una iconografía perdurable. Se utiliza en ensayos, cursos y piezas creativas como símbolo inmediato de impotencia, soledad y destino inexorable.

-

Lectura renovada en contextos contemporáneos: En contextos de crisis sanitarias o catástrofes ambientales, el cuento reaparece como texto capaz de hablar sobre fragilidad humana en tiempos de riesgo colectivo, mostrando su capacidad de re-significarse sin perder su núcleo trágico.

Cuento "A la deriva"

El hombre pisó blanduzco, y en seguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante, y al volverse con un juramento vio una yararacusú que arrollada sobre sí misma esperaba otro ataque.

El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza, y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral; pero el machete cayó de lomo, dislocándole las vértebras.

El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre, y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas, y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho.

El dolor en el pie aumentaba, con sensación de tirante abultamiento, y de pronto el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que como relámpagos habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad; una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento.

Llegó por fin al rancho, y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los dos puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder, de tensa. Quiso llamar a su mujer, y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba.

—¡Dorotea! —alcanzó a lanzar en un estertor—. ¡Dame caña!

Su mujer corrió con un vaso lleno, que el hombre sorbió en tres tragos. Pero no había sentido gusto alguno.

—¡Te pedí caña, no agua! —rugió de nuevo. ¡Dame caña!

—¡Pero es caña, Paulino! —protestó la mujer espantada.

—¡No, me diste agua! ¡Quiero caña, te digo!

La mujer corrió otra vez, volviendo con la damajuana. El hombre tragó uno tras otro dos vasos, pero no sintió nada en la garganta.

—Bueno; esto se pone feo —murmuró entonces, mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba como una monstruosa morcilla.

Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos, y llegaban ahora a la ingle. La atroz sequedad de garganta que el aliento parecía caldear más, aumentaba a la par. Cuando pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo.

Pero el hombre no quería morir, y descendiendo hasta la costa subió a su canoa. Sentóse en la popa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná. Allí la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú corre seis millas, lo llevaría antes de cinco horas a Tacurú-Pucú.

El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río; pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa, y tras un nuevo vómito —de sangre esta vez—dirigió una mirada al sol que ya trasponía el monte.

La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo: el bajo vientre desbordó hinchado, con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podría jamás llegar él solo a Tacurú-Pucú, y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados.

La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña, y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los veinte metros, exhausto, quedó tendido de pecho.

—¡Alves! —gritó con cuanta fuerza pudo; y prestó oído en vano.

—¡Compadre Alves! ¡No me niegue este favor! —clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no se oyó un solo rumor. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa, y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva.

El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya, cuyas paredes, altas de cien metros, encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto, asciende el bosque, negro también. Adelante, a los costados, detrás, la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo, y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única.

El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío. Y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza: se sentía mejor. La pierna le dolía apenas, la sed disminuía, y su pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración.

El veneno comenzaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien, y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de tres horas estaría en Tacurú-Pucú.

El bienestar avanzaba, y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Tacurú-Pucú? Acaso viera también a su ex patrón mister Dougald, y al recibidor del obraje.

¿Llegaría pronto? El cielo, al poniente, se abría ahora en pantalla de oro, y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular, en penetrantes efluvios de azahar y miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay.

Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor, y pensaba entretanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón Dougald. ¿Tres años? Tal vez no, no tanto. ¿Dos años y nueve meses? Acaso. ¿Ocho meses y medio? Eso sí, seguramente.

De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? Y la respiración también...

Al recibidor de maderas de mister Dougald, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en Puerto Esperanza un viernes santo... ¿Viernes? Sí, o jueves...

El hombre estiró lentamente los dedos de la mano.

—Un jueves...

Y cesó de respirar.

Ver también: