No oyes ladrar los perros: resumen y análisis del cuento de Juan Rulfo

El cuento “No oyes ladrar los perros” (1953) de Juan Rulfo es una de las narraciones más emblemáticas de la literatura mexicana del siglo XX.

En apenas unas páginas, el autor logra condensar una profunda reflexión sobre la violencia, la soledad y la compleja relación entre un padre y su hijo en un contexto rural devastado por la miseria.

La historia, que transcurre en un paisaje árido y simbólico, combina la crudeza del realismo con una dimensión moral y existencial que trasciende el ámbito local para abordar la condición humana universal.

No oyes ladrar los perros: resumen

Narra el arduo trayecto nocturno de un padre que carga a su hijo herido en la espalda, buscando llegar al pueblo de Tonaya para encontrar un médico que lo salve.

Durante el camino, el padre se muestra extenuado y resentido. Reprocha a Ignacio - su hijo - la vida de crímenes y violencia que ha llevado, recordándole el dolor y la vergüenza que ha causado a su familia. El joven, debilitado, apenas puede responder.

A lo largo del camino, el padre le insiste en si oye ladrar los perros, señal que indicaría la cercanía del pueblo, pero Ignacio guarda silencio.

Al final, cuando por fin llegan a Tonaya y el padre oye los ladridos, descubre que su hijo ha muerto.

Estilo

"No oyes ladrar los perros" es uno de los cuentos más estudiados de Rulfo, debido a que en él se encuentran algunos de los aspectos más característicos de su obra.

Regionalismo

El regionalismo fue la corriente literaria dominante en Hispanoamérica durante la primera mitad del siglo XX. Buscaba retratar con fidelidad el paisaje, las costumbres y el habla de las regiones rurales.

En Rulfo no es adorno pintoresco, sino matriz estética y ética de la narración. Así, lo regional se manifiesta en varios planos: topográfico (el paisaje del llano, los cerros, los caminos de Tonaya), sociocultural (la pobreza campesina) y lingüístico (modos de hablar populares).

De este modo, la descripción del entorno no busca exotizarlo para un lector urbano o foráneo, sino presentar una realidad social y psicológica en que la geografía condiciona el destino humano.

El espacio regional actúa como agente causal de la violencia, la exclusión y la falta de servicios. El territorio empobrecido produce personajes con pocos horizontes y opciones.

Además, este regionalismo es crítico. No es mera añoranza por lo local, sino diagnóstico de ruina económica y moral postrevolucionaria.

Lenguaje

El lenguaje del cuento se caracteriza por su economía, por un habla cercana a la oralidad campesina y por un alto grado de sugestión.

Rulfo emplea un registro coloquial, directo y aforístico. Se trata de frases cortas, interrogaciones reiteradas y enunciados que contienen memoria y reproche.

Además de reproducir rasgos de la lengua popular (simplificación sintáctica, modismos, interjecciones), el narrador recurre a elipsis y silencios que aumentan la carga emotiva. Lo que no se dice (los delitos concretos de Ignacio, el pasado completo de la familia) pesa tanto como lo que el padre recuerda o acusa.

El uso predominante del diálogo-monólogo permite que la interioridad del padre aflore sin mediaciones. Por ello, su voz construye la historia, fija juicios y regula la temporalidad narrativa.

Estructura

Estructuralmente “No oyes ladrar los perros” es ejemplar por su unidad y economía. La acción principal se reduce a una única secuencia (el traslado nocturno hacia Tonaya) que sirve de eje para condensar pasado, reproche y revelación.

De esta manera, la tensión se mantiene por la reiteración de un motivo interrogativo (“¿No oyes ladrar los perros?”) que funciona como leitmotiv y estructura rítmica.

Rulfo elige una narración lineal en lo físico (avanzan hacia el pueblo), pero no lineal en lo temporal. Así, el relato se fragmenta en rememoraciones y digresiones del padre, que recontextualizan la marcha.

Además, la historia se filtra casi enteramente por la voz del padre (focalización interna y a la vez casi monológica), lo que produce una narrativa subjetiva, fragmentaria y parcial.

En este sentido, la técnica del silencio (respuestas mínimas del hijo) y de las elipsis dota al texto de una capacidad sugerente. Es el lector quien debe reconstruir lo omitido.

Temas

Algunos de los temas principales son:

Amor filial y culpa

En relato establece tensión entre el amor filial y el resentimiento. El padre, aunque expresa reproches, persiste en cargar y llevar a Ignacio hacia Tonaya.

Este gesto materializa un vínculo indestructible, incluso cuando la conducta del hijo (descrita como criminal y vergonzante) ha convertido al padre en objeto de ira y desdén.

Por su parte la culpa opera en doble sentido. El hijo porta sobre sí la culpa de sus malos actos, mientras el padre carga con la culpa de haber sido incapaz de transformar el destino del hijo. En este entramado el amor filial no exonera ni absuelve, sino que convive con la culpa.

Responsabilidad, deber y sacrificio

El cuento articula la noción de deber como motor de la acción. El padre no lleva a Ignacio por elección afectiva espontánea, sino por una serie de obligaciones éticas (cumplir la promesa a la madre, intentar salvar una vida a pesar de todo).

Este cumplimiento del deber se transforma en sacrificio. Rulfo registra con precisión la dimensión sacrificial del protagonista, que remite a estructuras arquetípicas: el héroe sufriente y el transporte del infortunio ajeno.

Violencia y exclusión social

La violencia en el cuento no se muestra en escenas explícitas de combate o crimen, sino que aparece como telón de fondo estructural.

La vida de Ignacio, su reputación de “bandido” o “delincuente" es producto de una violencia social prolongada (pobreza, desestructuración familiar, ausencia de instituciones).

Así, Rulfo evidencia cómo la violencia social moldea identidades y destinos. La exclusión convierte a sujetos como Ignacio en figuras marginales cuya vida se orienta hacia el conflicto y la ilegalidad como estrategias de supervivencia.

Soledad y abandono

La soledad es un motivo recurrente en Rulfo. El padre camina en la noche, conversando casi solo, enfrentado a silencios y a respuestas menguadas.

Tonaya aparece como posible salida, pero el itinerario está marcado por un aislamiento radical. La ausencia de ayuda externa, la conciencia de haber fallado, el diálogo que no recibe respuesta plena.

Esta soledad no es circunstancial, es existencial. Los personajes se definen por su precariedad relacional, por la incapacidad de comunicarse de modo sanador.

El abandono social se refleja en la falta de infraestructura sanitaria (necesidad de llevar al herido a otro pueblo) y en la indiferencia de la colectividad frente al destino de individuos como Ignacio.

Además, la narración alcanza un sentido trágico cuando la llegada a Tonaya no produce la salvación esperada.

Esperanza y frustración

A lo largo del relato se mantiene viva la esperanza. Los ladridos de perros funcionan como aliciente (señal de estar cerca de la vida comunitaria y de asistencia).

Por ello, el padre repite la pregunta ritual (“¿No oyes ladrar los perros?”) como quien intenta animar una expectativa que lo sostenga. Sin embargo, esa esperanza es frágil. Cuando finalmente escucha los perros, la salvación ya no es posible.

Lenguaje

El lenguaje en el cuento funciona como instrumento de control y también de impotencia. La mayoría del relato está entregado al habla del padre, un discurso cargado de reproche, recuerdo y súplica.

A través de su voz se construyen el pasado del hijo, la historia familiar y las razones que motivan la marcha nocturna. En contraste, el silencio de Ignacio no es meramente ausencia de palabras. Es resistencia y también claudicación. Puede leerse como señal de derrota física, de incapacidad moral o de rechazo a las acusaciones paternas.

En términos de poder, hablar le otorga al padre la prerrogativa de juzgar y nombrar. Sin embargo, su hablar no cambia la realidad. Es un poder retórico sin eficacia práctica.

Símbolos

A pesar de que es un relato de estilo sencillo donde se rescata el habla coloquial, hay varios elementos dentro de la narración que funcionan de manera simbólica.

La oscuridad

La noche y la oscuridad son más que condiciones ambientales. Son matrices semánticas que condensan muerte, incertidumbre, ignorancia y potencial revelación.

En “No oyes ladrar los perros” la travesía nocturna impone a los personajes una visibilidad mínima, un ámbito donde los sentidos y las expectativas se tensionan.

De este modo, la oscuridad simboliza la indeterminación y la proximidad de la muerte, que actúa como presencia constante e inevitable.

Además, acentúa la soledad y la intimidad del diálogo. Al desaparecer el bullicio social, emergen las confesiones, los reproches y los silencios.

En clave simbólica, también puede leerse como un paisaje psicológico. Representa la imposibilidad de ver con claridad la propia vida, de distinguir vía de redención.

Los ladridos de los perros

Los ladridos constituyen el símbolo más explícito y recurrente del cuento, cargado de ambigüedad. Son la manifestación sonora de la comunidad y, por ello, la meta deseada. Oír ladrar los perros implica estar cerca de personas que pueden auxiliar.

Emocionalmente, los ladridos funcionan como un faro. El padre los invoca como medida de proximidad, como esperanza tangible.

Sin embargo, la llegada de los ladridos al final, cuando la muerte ya ha consumado su efecto, revela la dimensión irónica del símbolo. El signo de vida se convierte en aviso tardío de la pérdida.

Esta ambivalencia transforma a los ladridos en emblema del desengaño. Lo que prometía salvación llega como testimonio de inaccesibilidad.

La luna y la luz distante

La luna aparece como contraste a la oscuridad. Es una luz lejana, fría y contemplativa. Simbólicamente, puede leerse como metáfora de la esperanza tenue. Ilumina, pero no calienta. Permite ver contornos, pero no transformar destinos. Así, la distancia de la luna subraya la diferencia entre lo deseado (salvación, claridad moral) y lo disponible (luces débiles, ayuda insuficiente).

El acto de cargar el cuerpo sobre los hombros

El gesto físico de cargar al hijo es un símbolo corporal de múltiples capas. Alude a la responsabilidad, la penitencia, el sacrificio y, en cierto sentido, se transforma en un acto ritual. El padre que carga es imagen de sostén y de penitencia.

Además, el cuerpo de Ignacio representa el peso de las decisiones pasadas y de las condiciones sociales.

El silencio y la ausencia de respuesta

El silencio de Ignacio es señal de derrota física, de alienación moral y también de un rechazo que subraya la impotencia del padre.

De esta manera, funciona como negativa al no responder para defenderse, para pedir perdón o para dar consuelo. Asimismo, se trata de un discurso acusatorio, ya que deja al padre se enfrasca en un monólogo donde sus palabras rebotan sin transformación.

Rulfo utiliza este silencio para intensificar la carga dramática: lo no-dicho proyecta sombras más densas que lo explicitado.

Lecturas interpretativas

Al ser un cuento que trabaja tantos temas, es posible analizarlo desde diversas aristas.

Lectura socio-histórica

Desde esta perspectiva el cuento se lee como crónica de la marginalidad y testimonio de las consecuencias sociales de la Revolución y la postrevolución en el campo mexicano.

Ignacio no aparece como un “malo” originario, sino como producto de condiciones de pobreza, ausencia de ley, desintegración de redes familiares y carencia de oportunidades.

Por su parte, Eel padre es la representación de una generación golpeada por pérdidas (guerras, despojos de tierras) que intenta sostener códigos de honor y deber en un entorno donde ya no sirven.

Asimismo, el espacio (caminos sin luz, necesidad de trasladar al herido a otro pueblo) revela la carencia de servicios y la desprotección estatal.

En suma, la violencia individual puede leerse como derivación de una violencia estructural. Con ello, el relato opera como denuncia implícita de la exclusión rural y del fracaso del proyecto modernizador para integrar a los campesinos.

Lectura psicológica

En clave psicológica, el núcleo del relato es la relación padre-hijo y la dinámica de afecto mezclada con culpa. El padre alterna reproche y ternura.

Su diálogo es a la vez juicio moral y intento de sostener una narrativa que lo exima o lo legitime. Ignacio, silencioso, puede leerse como sujeto traumado que ha internalizado la violencia y, por ello, actúa con desesperación o silencio.

Desde esta óptica, la escena del transporte es también una escena de duelo anticipado y de reparación fallida. El padre intenta reparar, pero el peso de años y omisiones hace imposible la restauración.

Lectura simbólica y religiosa

Varios críticos han leído el gesto del padre como una figura sacrificial con resonancias religiosas. Cargar el cuerpo herido se aproxima a imágenes cristianas del Vía Crucis o al traslado del Cristo.

El habla del padre que invoca a la madre y pide señales (ladridos, luces) tiene tono de plegaria. Sin embargo, Rulfo subvierte la expectativa de redención. El sacrificio no conduce a salvación y la muerte llega antes de la ayuda.

Por ello, esta lectura enfatiza la ironía trágica: la liturgia del sacrificio existe, pero la divinidad o la comunidad no intervienen. Entonces, el significado religioso es ambiguo. Hay rituales de culpa y expiación, pero no hay transcendencia consoladora. Queda la condena de un mundo donde lo sagrado no responde.

Lectura existencialista

En esta línea, el relato se interpreta como estudio de la soledad y la contingencia humana. El peregrinaje del padre y el silencio del hijo son signos de un mundo sin sentido trascendente que responda al sufrimiento.

La esperanza (oír perros) se presenta como gesto humano frente al absurdo. Es una expectativa que no tiene fundamento racional y que sostiene la acción hasta su colapso.

La conclusión (muerte a pesar del esfuerzo) se lee como confirmación de quela compasión existe, pero no hay garantías de justicia o significado. Esta lectura vincula el cuento con temáticas existenciales como la soledad, finitud y fracaso de la redención.

Lectura de clase y marxista

Un análisis marxista subraya que las acciones de Ignacio (robar, delinquir) deben entenderse como respuestas a la privación material.

Así, el conflicto no es meramente moral, sino económico. La falta de acceso a medios de subsistencia convierte el crimen en estrategia.

Por su parte, el padre encarna la clase subalterna caída. Pertenece a aquellas familias que fueron desposeídas tras la Revolución y la Cristiada, lo que explica resentimientos y prácticas de supervivencia.

Desde esta óptica, la muerte y la tragedia son efectos del orden económico que fracasa en redistribuir y proteger. Así, el cuento se convierte en micro-relato de desigualdad y de las patologías que genera la explotación y el abandono institucional.

Lectura de género y autoridad patriarcal

Aunque el cuento no se centra explícitamente en cuestiones de género, una lectura contemporánea puede explorar la figura de la autoridad patriarcal.

El padre como juez moral del hijo, el peso de las expectativas masculinas (honor, control) y la figura ausente de la madre, recordada como referente moral. Ignacio, al fallar esos códigos, es castigado por la comunidad y por la voz paterna.

Contexto de escritura

El cuento “No oyes ladrar los perros” fue publicado en 1953 dentro del libro El Llano en llamas.

El espacio sociocultural en que Rulfo escribió está marcado por las secuelas de la Revolución Mexicana (1910 - 1920) y la Guerra Cristera (1926 - 1929).

Fueron décadas en las que muchos hacendados perdieron tierras, comunidades rurales sufrieron desplazamientos y la violencia se institucionalizó en distintas formas.

De este modo, la precariedad, el despojo y la desintegración familiar formaron una realidad palpable en regiones como Jalisco, donde Rulfo creció.

Además, los años 50 sirvieron para redefinir la narrativa latinoamericana. Emergieron preocupaciones sociales, experimentaciones formales, así como una atención crítica a lo regional y a las voces marginadas.

Impacto del cuento y legado literario

“No oyes ladrar los perros” es uno de los relatos más estudiados de El llano en llamas y ejemplifica las marcas estilísticas que definen la producción rulfiana. La economía expresiva, la tensión moral y una atmósfera de desolación.

En la trayectoria del autor funciona como puente temático y formal hacia Pedro Páramo (1955). Se puede encontrar la misma preocupación por la memoria, el paisaje y las voces marginales.

Influencia en la narrativa latinoamericana y presencia en estudios críticos

A pesar de que sólo publicó tres libros, Rulfo influyó notablemente en autores posteriores y en la configuración de la novela hispanoamericana del siglo XX.

Pedro Páramo y los relatos de El llano en llamas son frecuentemente citados como antecedente del Boom latinoamericano por su innovación en la temporalidad, la voz y la fusión de lo real con lo poético.

El cuento “No oyes ladrar los perros” sirve como texto de referencia en cursos universitarios por su riqueza en recursos estilísticos y en capas interpretativas. Por ello, ha generado estudios críticos que abordan desde la etnografía literaria hasta la teoría narratológica.

Adaptaciones y presencia cultural

El cuento ha sido adaptado y citado en otras artes (cine, teatro y estudios audiovisuales). Su potencia visual y sonora (la pregunta reiterada, el paisaje nocturno, los ladridos) lo hacen atractivo para traducciones a lenguajes escénicos.

Además, su difusión en antologías y traducciones ha consolidado su presencia fuera del ámbito hispanohablante, contribuyendo a que Rulfo sea considerado un autor fundamental de la literatura universal del siglo XX.

Vigencia crítica

Hoy el cuento sigue vigente por razones múltiples. Se refiere a la exclusión social y plantea dilemas morales (deber versus condena) que desafían lecturas simplistas.

Investigadores contemporáneos siguen explorando su potencial desde nuevas ópticas (ecocrítica, estudios de trauma, análisis del silencio, lecturas decoloniales), lo que demuestra la fecundidad interpretativa del texto.

Cuento "No oyes ladrar los perros"

-Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte.

-No se ve nada.

-Ya debemos estar cerca.

-Sí, pero no se oye nada.

-Mira bien.

-No se ve nada.

-Pobre de ti, Ignacio.

La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo, trepándose a las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sola sombra, tambaleante.

La luna venía saliendo de la tierra, como una llamarada redonda.

-Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar los perros. Acuérdate que nos dijeron que Tonaya estaba detrasito del monte. Y desde qué horas que hemos dejado el monte. Acuérdate, Ignacio.

-Sí, pero no veo rastro de nada.

-Me estoy cansando.

-Bájame.

El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí, sin soltar la carga de sus hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse, porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda. Y así lo había traído desde entonces.

-¿Cómo te sientes?

-Mal.

Hablaba poco. Cada vez menos. En ratos parecía dormir. En ratos parecía tener frío. Temblaba. Sabía cuándo le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba, y porque los pies se le encajaban en los ijares como espuelas. Luego las manos del hijo, que traía trabadas en su pescuezo, le zarandeaban la cabeza como si fuera una sonaja. Él apretaba los dientes para no morderse la lengua y cuando acababa aquello le preguntaba:

-¿Te duele mucho?

-Algo -contestaba él.

Primero le había dicho: “Apéame aquí… Déjame aquí… Vete tú solo. Yo te alcanzaré mañana o en cuanto me reponga un poco.” Se lo había dicho como cincuenta veces. Ahora ni siquiera eso decía. Allí estaba la luna. Enfrente de ellos. Una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más su sombra sobre la tierra.

-No veo ya por dónde voy -decía él.

Pero nadie le contestaba.

El otro iba allá arriba, todo iluminado por la luna, con su cara descolorida, sin sangre, reflejando una luz opaca. Y él acá abajo.

-¿Me oíste, Ignacio? Te digo que no veo bien.

Y el otro se quedaba callado.

Siguió caminando, a tropezones. Encogía el cuerpo y luego se enderezaba para volver a tropezar de nuevo.

-Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro. Y Tonaya no se ve, ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves, tú que vas allá arriba, Ignacio?

-Bájame, padre.

-¿Te sientes mal?

-Sí

-Te llevaré a Tonaya a como dé lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que allí hay un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargando desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean.

Se tambaleó un poco. Dio dos o tres pasos de lado y volvió a enderezarse.

-Te llevaré a Tonaya.

-Bájame.

Su voz se hizo quedita, apenas murmurada:

-Quiero acostarme un rato.

-Duérmete allí arriba. Al cabo te llevo bien agarrado.

La luna iba subiendo, casi azul, sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo.

-Todo esto que hago, no lo hago por usted. Lo hago por su difunta madre. Porque usted fue su hijo. Por eso lo hago. Ella me reconvendría si yo lo hubiera dejado tirado allí, donde lo encontré, y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo curen, como estoy haciéndolo. Es ella la que me da ánimos, no usted. Comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas.

Sudaba al hablar. Pero el viento de la noche le secaba el sudor. Y sobre el sudor seco, volvía a sudar.

-Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonaya, para que le alivien esas heridas que le han hecho. Y estoy seguro de que, en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no me importa. Con tal que se vaya lejos, donde yo no vuelva a saber de usted. Con tal de eso… Porque para mí usted ya no es mi hijo. He maldecido la sangre que usted tiene de mí. La parte que a mí me tocaba la he maldecido. He dicho: “¡Que se le pudra en los riñones la sangre que yo le di!” Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente… Y gente buena. Y si no, allí esta mi compadre Tranquilino. El que lo bautizó a usted. El que le dio su nombre. A él también le tocó la mala suerte de encontrarse con usted. Desde entonces dije: “Ese no puede ser mi hijo.” Mira a ver si ya ves algo. O si oyes algo. Tú que puedes hacerlo desde allá arriba, porque yo me siento sordo.

-No veo nada.

-Peor para ti, Ignacio.

-Tengo sed.

-¡Aguántate! Ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz en el pueblo. Pero al menos debías de oír si ladran los perros. Haz por oír.

-Dame agua.

-Aquí no hay agua. No hay más que piedras. Aguántate. Y aunque la hubiera, no te bajaría a tomar agua. Nadie me ayudaría a subirte otra vez y yo solo no puedo.

-Tengo mucha sed y mucho sueño.

-Me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua, porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero. Y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza… Pero así fue. Tu madre, que descanse en paz, quería que te criaras fuerte. Creía que cuando tú crecieras irías a ser su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener la mató. Y tú la hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas.

Sintió que el hombre aquel que llevaba sobre sus hombros dejó de apretar las rodillas y comenzó a soltar los pies, balanceándolo de un lado para otro. Y le pareció que la cabeza, allá arriba, se sacudía como si sollozara.

Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas, como de lágrimas.-¿Lloras, Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. Parece que en lugar de cariño, le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad. ¿Y ya ve? Ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos. Pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir: “No tenemos a quién darle nuestra lástima”. ¿Pero usted, Ignacio?

Allí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejaván, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran descoyuntado.

Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello y, al quedar libre, oyó cómo por todas partes ladraban los perros.

-¿Y tú no los oías, Ignacio? -dijo-. No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza.

Biografía del autor

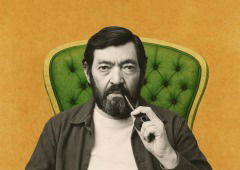

Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno nació el 16 de mayo de 1917 en Sayula, Jalisco (México). Era una región marcada por la violencia, la aridez del paisaje y la profunda religiosidad del campo mexicano.

Su infancia coincidió con los años más turbulentos del país. Eran los últimos coletazos de la Revolución Mexicana (1910 - 1920) y el estallido posterior de la Guerra Cristera (1926 - 1929), conflicto armado entre el gobierno y los campesinos católicos del occidente mexicano.

Estas experiencias (la muerte, la pérdida, el desarraigo y la fe quebrada) moldearon de manera indeleble su sensibilidad literaria. Además, quedó huérfano de padre a los seis años y de madre poco después, lo que lo obligó a vivir bajo la tutela de parientes en internados religiosos. Ese contacto precoz con la orfandad y el silencio familiar marcó su personalidad introvertida y melancólica.

En su juventud se trasladó a Ciudad de México, donde estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque no concluyó la carrera.

Durante esos años trabajó como agente de migración y archivista. Más adelante fue fotógrafo y editor en el Instituto Nacional Indigenista. Estas profesiones le permitieron recorrer distintas regiones rurales del país y conocer de primera mano la miseria, la violencia y la soledad de los pueblos campesinos, elementos que nutrirían el universo de El llano en llamas y Pedro Páramo.

Rulfo fue un escritor de obra breve, pero trascendental. Publicó únicamente dos libros: El llano en llamas (1953), su colección de cuentos, y Pedro Páramo (1955), su novela.

Sin embargo, con esas dos obras bastó para transformar la narrativa mexicana e influir en generaciones enteras de escritores latinoamericanos.

La contención verbal, la estructura fragmentaria, el tono poético y la profundidad psicológica de sus personajes lo convirtieron en un referente.

Además de su labor como narrador, Rulfo fue un excelente fotógrafo. Su obra visual, desarrollada entre los años cuarenta y cincuenta, complementa su visión literaria: paisajes desolados, pueblos fantasmas, ruinas y rostros campesinos que parecen ecos visuales de sus cuentos.

Falleció en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986, dejando una huella imborrable en la literatura universal.

Ver también: