La noche boca arriba: resumen y análisis del cuento de Cortázar

"La noche boca arriba" (1956) es uno de los relatos más paradigmáticos y famosos del escritor argentino Julio Cortázar.

Hoy se considera un clásico del cuento moderno, pues redefinió el género fantástico y aportó una reflexión sobre la identidad latinoamericana. Además, dejó un legado que inspira a escritores que exploran las fronteras inestables de la realidad.

La noche boca arriba: resumen

El cuento narra la experiencia de un hombre moderno que, tras sufrir un accidente de moto en la ciudad, es trasladado a un hospital.

Allí, bajo los efectos de la fiebre y la anestesia, comienza a tener sueños vívidos. Se ve convertido en un indígena moteca que huye por la selva de un grupo de aztecas que lo persiguen para capturarlo y sacrificarlo.

La narración alterna constantemente entre el mundo contemporáneo - con hospitales, médicos y urbanidad - y el mundo precolombino.

Finalmente el lector descubre que la “realidad” era la de los motecas, mientras que la vida moderna era sólo el sueño. Así, la historia culmina con el hombre indígena amarrado en un templo, boca arriba, mientras la piedra del sacrificio desciende hacia su pecho.

Explicación del final

El desenlace da un vuelco total a la percepción del lector. Lo que parecía un simple sueño febril del hombre hospitalizado resulta ser la verdadera realidad. De este modo, el protagonista nunca fue un motociclista moderno, sino un indígena perseguido para ser sacrificado.

La inversión plantea la fragilidad de nuestras certezas y cuestiona la confianza en la realidad aparente. Cortázar logra un efecto perturbador.

Estilo y estructura en La noche boca arriba

Al ser un cuento que juega con la disposición del tiempo y el espacio hay varios elementos importantes a considerar.

Alternancia de planos narrativos

La estructura del cuento está construida sobre la yuxtaposición de dos mundos. El de la modernidad urbana (el hombre en moto, el hospital, la racionalidad médica) y el de la persecución indígena (la selva, la fuga, el sacrificio).

Cortázar organiza la narración mediante pasajes que se suceden como “cortes cinematográficos”, pasando de un escenario a otro sin transiciones explícitas.

Esta técnica fragmentaria otorga dinamismo y mantiene al lector en un estado de incertidumbre permanente.

El deslizamiento narrativo

Una de las virtudes estilísticas más notables es la fluidez con que Cortázar funde ambos planos. Al principio, el mundo moderno aparece con claridad y el precolombino parece un simple sueño febril.

Sin embargo, conforme avanza el relato, las fronteras se erosionan. Así, los pasajes en la selva se vuelven cada vez más largos y vívidos, mientras que el hospital pierde nitidez.

La escritura imita la experiencia del protagonista. Al inicio confía en el hospital como refugio, pero al final comprende que ese espacio era la ilusión.

Tiempo onírico y percepción subjetiva

El manejo del tiempo es clave. Lo moderno parece lineal: accidente, traslado, cirugía. Sin embargo, ese tiempo se descompone y se vuelve difuso bajo el efecto de la fiebre.

En contraste, el tiempo del mundo indígena se percibe más real, más prolongado y más sólido. Así, Cortázar invierte la jerarquía de la vigilia y el sueño.

Lo que parecía breve y onírico (la persecución en la selva) se impone como lo verdadero, mientras que lo “real” (hospital) se desvanece como un espejismo. Esa inversión temporal intensifica el efecto de desconcierto.

Uso de los sentidos y atmósfera

En este cuento privilegia la sensorialidad: olores de pantano y hojas, sonidos de tambores y gritos, calor sofocante de la selva. En cambio, en el hospital predomina un estilo más frío y aséptico, con términos técnicos y descripciones impersonales.

Esa oposición estilística refuerza la diferencia de mundos y, al mismo tiempo, contribuye a que la realidad indígena gane fuerza expresiva.

Circularidad y clausura

La estructura narrativa es circular. Comienza con un accidente que parece abrir la historia y culmina con un sacrificio que cierra todo.

No hay vuelta atrás. El cuento está diseñado para que el lector sienta que ha sido conducido, paso a paso, a una trampa inevitable.

De esta manera, la circularidad también simboliza el destino ineludible: la vida del protagonista nunca pudo escapar de la piedra de obsidiana.

Brevedad, economía y ritmo

El estilo es conciso, sin adornos superfluos. Cada frase aporta un detalle sensorial o narrativo que acerca al desenlace. Por su parte, el ritmo alterna entre momentos descriptivos, casi pausados, y secuencias de tensión (la huida en la selva, el avance de los perseguidores).

Esa variación imita la oscilación entre la calma ficticia del hospital y la urgencia real de la persecución.

Temas principales

Algunos de los temas principales que trabaja el relato son:

El desdoblamiento de la realidad

El cuento gira en torno a la tensión entre dos mundos: el moderno (el hombre en moto, el hospital, la ciencia) y el precolombino (los motecas, el sacrificio ritual).

Este desdoblamiento cuestiona la solidez de lo real y hace cuestionar qué es sueño y qué es vigilia. La frontera entre ambos espacios se vuelve difusa hasta que el lector comprende que la modernidad es una ilusión y que la verdadera realidad está en el sacrificio azteca.

El destino y la fatalidad

La historia revela una visión fatalista: el protagonista, pese a “despertar” varias veces en el hospital, no logra escapar de su condena ancestral.

Su intento de huida en la selva, sus esfuerzos por racionalizar el sueño, todo resulta inútil. Esto conecta con la idea de un destino inevitable y con la cosmovisión mesoamericana en que el sacrificio era parte esencial del orden cósmico.

La fragilidad de la identidad

El yo del protagonista se tambalea constantemente. Por momentos es un hombre moderno accidentado. Por otros, un indígena perseguido.

Además, el cuento plantea la pregunta existencial: ¿quién soy realmente? La identidad no aparece como algo firme, sino como un espejo que puede quebrarse en cualquier instante.

El choque cultural: modernidad vs. mundo ancestral

La narración enfrenta dos concepciones del mundo. Por un lado, la occidental, apoyada en la razón, la tecnología y la ciencia. Por otro, la mesoamericana, donde prevalece el mito, el rito y el sacrificio.

El cuento invierte el orden jerárquico. Lo moderno no es más que un sueño efímero y lo ancestral se revela como lo auténtico.

Símbolos

Algunos de los elementos principales dentro de la narración son:

La moto

Representa la modernidad, la velocidad y el progreso técnico. Sin embargo, su accidente funciona como un umbral que abre la puerta hacia el mundo ancestral, revelando que lo moderno es frágil y efímero.

El hospital

Símbolo de la ciencia, de la razón y de la ilusión de seguridad que brinda la sociedad moderna. El hecho de que esta “realidad” sea la ensoñación refuerza la crítica a la falsa confianza en el progreso.

La selva

Espacio simbólico de lo primigenio, lo inconsciente y lo incontrolable. Es el terreno del sacrificio y de la verdadera realidad. La selva representa también el laberinto del inconsciente, donde el protagonista se pierde.

El sacrificio azteca

Es el símbolo más poderoso. No sólo de la muerte inevitable, sino también del destino colectivo ligado a la cosmovisión mesoamericana.

De este modo, encierra la idea de que la vida individual está subordinada al ciclo cósmico, a un orden superior.

El “estar boca arriba”

La posición final del protagonista, tendido en la piedra del sacrificio, es el símbolo de la vulnerabilidad absoluta. Estar boca arriba significa estar expuesto al destino y sin posibilidad de huida. Representa la condición humana en su desnudez existencial.

El sueño

El sueño funciona como metáfora de la percepción engañosa de la realidad. La inversión final (lo moderno es el sueño, lo ancestral la vigilia) es un símbolo de la fragilidad del conocimiento humano y de la inestabilidad de la verdad.

Lecturas interpretativas

Hay varias interpretaciones que se le han dado a este relato.

El destino y la inevitabilidad

El cuento plantea una visión fatalista de la existencia. El protagonista intenta escapar de los cazadores aztecas en el “sueño”, pero finalmente se da cuenta de que ese mundo es el real y que su destino es el sacrificio.

La aparente modernidad (el hospital, la ciencia, la medicina) no es más que una ilusión pasajera. El relato sugiere que no hay huida posible ante lo inexorable.

Este destino está íntimamente ligado al tiempo cíclico de las culturas mesoamericanas: la vida y la muerte no son opuestos, sino etapas de un ciclo que se repite.

El sacrificio es parte de un orden cósmico que escapa a la lógica occidental. El hombre moderno, que confía en el progreso y en la razón, se encuentra atrapado en ese destino ancestral que lo supera.

La identidad y la fragilidad del yo

Otro eje del cuento es la inestabilidad de la identidad. El protagonista cree ser un hombre moderno hospitalizado, pero en realidad es un moteca destinado al sacrificio.

La pregunta filosófica es inevitable: ¿quiénes somos realmente? ¿somos nuestra conciencia momentánea o el flujo de sueños que nos atraviesan?

El texto refleja la fragilidad del yo, esa construcción inestable que puede desmoronarse cuando los límites entre sueño y vigilia se borran. La certeza de “ser alguien” queda en duda cuando descubrimos que nuestro mundo puede no ser más que un sueño dentro de otro.

La condición humana y la angustia existencial

El desenlace provoca en el lector una sensación de angustia metafísica. Si lo que creemos real es ilusorio, ¿en qué podemos confiar? Así, el cuento revela una verdad inquietante. La vida humana está marcada por la incertidumbre y por la imposibilidad de controlar el propio destino.

Esta reflexión conecta con la filosofía existencialista (Sartre, Camus). El ser humano está arrojado a un mundo absurdo, sin certezas últimas, obligado a confrontar su vulnerabilidad.

Así, en el cuento la angustia se encarna en el instante final en que el protagonista comprende que no despertará.

Un espejo para el lector

Cortázar no se limita a narrar una historia fantástica. Construye un espejo existencial para el lector. Invita a cuestionar: ¿qué es real en nuestra propia vida? ¿qué certezas damos por indiscutibles que podrían desmoronarse en un instante?

La potencia del cuento radica en que no ofrece respuestas, sino que deja al lector en la misma encrucijada del protagonista.

Cortázar y la tradición fantástica

Julio Cortázar es heredero de la tradición fantástica argentina (Borges, Bioy Casares), pero lleva el género a un territorio nuevo.

En el cuento el autor pone en práctica lo que definía como el auténtico efecto fantástico. No se trata de introducir lo sobrenatural de manera evidente, sino de erosionar la frontera entre lo real y lo irreal hasta que el lector ya no pueda distinguir cuál es el mundo verdadero.

De este modo, lo fantástico no se limita a un juego intelectual, sino que se convierte en una experiencia existencial y metafísica. El hombre no sólo duda entre dos realidades, sino que descubre que la que creía segura era ilusoria y que su destino está sellado en el pasado ancestral.

Este mecanismo genera en el lector el mismo desconcierto que vive el protagonista. Un desplazamiento de planos de realidad que no es anunciado ni explicado, sino que se impone de forma natural. Es aquí donde reside lo fantástico: en la duda, en esa oscilación que se mantiene hasta el último instante.

Revisa Cuento fantástico: qué es y 9 ejemplos que harán volar tu imaginación

Conexión con el realismo mágico latinoamericano

"La noche boca arriba" no es un cuento de realismo mágico en sentido estricto, pues no normaliza lo extraordinario dentro de lo cotidiano. En cambio, crea una fractura inquietante entre ambos mundos. No obstante, sí comparte con esa corriente algunos rasgos:

Superposición de tiempos y realidades

El pasado precolombino y el presente moderno conviven en el mismo relato, como si se tratara de capas de un mismo tejido histórico.

Así, conecta con la visión latinoamericana de la historia como una coexistencia de temporalidades: la modernidad urbana no borra lo indígena, sino que lo contiene y lo recuerda.

Sensibilidad cultural latinoamericana

Cortázar sitúa lo fantástico en la selva mesoamericana. Asimismo, el sacrificio azteca no aparece como simple exotismo, sino como una dimensión real y poderosa, capaz de imponerse incluso sobre el mundo moderno.

Dimensión cultural e histórica en "La noche boca arriba"

El cuento de Cortázar puede leerse no sólo como un ejercicio literario de lo fantástico, sino también como una metáfora de la compleja identidad latinoamericana.

En la narración conviven dos universos. El mundo moderno occidental - representado por la ciudad, la motocicleta, el hospital, la medicina - y el mundo precolombino - representado por la selva, los motecas y los sacrificios rituales.

El giro final, donde lo moderno se revela como sueño y lo ancestral como la verdadera realidad, invierte las jerarquías culturales. Con ello, propone una reflexión sobre el peso del pasado en la configuración de América Latina.

Desde la colonia el continente se ha definido por la tensión entre lo impuesto y lo originario, entre la modernidad europea y las raíces indígenas.

Cortázar lleva esta tensión al plano existencial. El protagonista moderno que confía en la ciencia, el orden y el progreso no puede escapar de su destino ancestral.

Esto sugiere que la identidad latinoamericana no puede desprenderse de sus raíces prehispánicas, aunque intente cubrirlas con un velo de modernidad importada. El sacrificio indígena, que parecía un “sueño”, es en realidad la base constitutiva de la experiencia cultural.

Además, el cuento puede interpretarse como una crítica a la visión lineal y triunfalista de la modernidad occidental. Cortázar plantea que esa modernidad no es más que una ilusión pasajera frente a la fuerza persistente de las cosmovisiones originarias.

La selva, el sacrificio y el mito sobreviven a la moto, al hospital y a la ciudad. En este sentido, el cuento dialoga con el debate de mediados del siglo XX sobre la identidad latinoamericana.

El relato sugiere que la respuesta está en la fusión conflictiva de esas dimensiones. El hombre moderno no puede huir de su “otro yo” indígena: ambos coexisten en su experiencia.

Así, el autor ofrece una metáfora cultural. América Latina como espacio donde la modernidad convive con lo ancestral, donde la memoria precolombina sigue emergiendo.

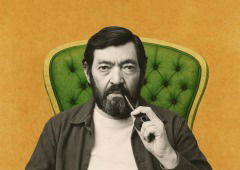

Biografía del autor

Julio Cortázar (1914 - 1984) fue un escritor argentino, considerado una de las figuras centrales del Boom Latinoamericano. Su obra se caracteriza por el uso del realismo fantástico, la experimentación formal y el cuestionamiento de la realidad cotidiana.

Publicó cuentos fundamentales en Bestiario (1951), Final del juego (1956) y Las armas secretas (1959), donde aparece "La noche boca arriba". También escribió Rayuela (1963), que redefinió la narrativa latinoamericana.

Contexto de escritura

"La noche boca arriba" fue publicado por primera vez en 1956 en la revista Los Anales de Buenos Aires y luego incluido en Final del juego (1956), uno de los libros de cuentos más reconocidos de Cortázar.

El contexto histórico en el que surgió está marcado por varias tensiones que se reflejan en la obra. En primer lugar, la década de 1950 fue un momento clave para la literatura latinoamericana. Autores como Borges, Carpentier, Rulfo y Onetti estaban explorando nuevas formas narrativas que desafiaban el realismo tradicional.

Así, se abría paso una literatura que mezclaba lo cotidiano con lo fantástico, rompiendo las fronteras entre lo real y lo irreal. Cortázar, con sus cuentos, se convirtió en uno de los principales exponentes de este cambio.

Además, la historia refleja una sensibilidad propia de la posguerra. Tras la Segunda Guerra Mundial y en plena Guerra Fría, la noción de realidad se volvía cada vez más inestable.

Existía un sentimiento de crisis existencial. El ser humano había comprobado los límites de la razón y de la ciencia para garantizar seguridad y progreso. En el relato esta crisis se traduce en la idea de que la modernidad es frágil y efímera frente a una dimensión más ancestral.

También es importante considerar el contexto cultural latinoamericano. Durante esos años había un fuerte debate sobre la identidad: ¿debía América Latina mirarse en el espejo de Europa y su modernidad o rescatar su herencia indígena y mestiza?

El cuento condensa esa pregunta: lo europeo y moderno aparece como un sueño, mientras que lo indígena se impone como una realidad ineludible. De esta manera, Cortázar se inscribe en una literatura que cuestiona las jerarquías culturales heredadas desde la colonia.

Impacto y legado en la literatura

El impacto de "La noche boca arriba" ha sido enorme, tanto en la obra de Cortázar como en la narrativa latinoamericana.

Consolidación del cuento fantástico latinoamericano

El relato es un ejemplo perfecto de cómo Cortázar redefinió lo fantástico. No se trata de monstruos ni sucesos sobrenaturales, sino de lo cotidiano que, de pronto, se revela como otra cosa.

Esta manera de construir lo fantástico tuvo una enorme influencia en el Boom Latinoamericano y en autores posteriores que exploraron lo insólito desde lo común.

Innovación en el manejo del tiempo y la realidad

La estructura del cuento (donde dos realidades se entrelazan hasta que el lector descubre cuál es la verdadera) abrió nuevas posibilidades narrativas.

Esta técnica inspiró a generaciones posteriores de escritores que se interesaron por la ambigüedad entre sueño y vigilia, como Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes o José Donoso.

Metáfora de la identidad latinoamericana

El cuento trascendió lo literario para convertirse en un símbolo cultural. La inversión final (la modernidad como sueño y lo ancestral como realidad) ha sido leída como una metáfora de la condición latinoamericana, atrapada entre dos mundos que conviven de manera conflictiva. Este aporte lo convierte un texto clave en los debates culturales e identitarios del continente.

Proyección universal

Aunque arraigado en lo latinoamericano, el cuento dialoga con problemas universales: la fragilidad de la realidad, la angustia existencial, la inevitabilidad del destino.

Esto explica su impacto internacional y por qué Cortázar es estudiado no sólo en el ámbito hispanoamericano, sino en universidades de todo el mundo.

Cuento "La noche boca arriba"

A mitad del largo zaguán del hotel pensó que debía ser tarde, y se apuró a salir a la calle y sacar la motocicleta del rincón donde el portero de al lado le permitía guardarla. En la joyería de la esquina vio que eran las nueve menos diez; llegaría con tiempo sobrado adonde iba. El sol se filtraba entre los altos edificios del centro, y él —porque para sí mismo, para ir pensando, no tenía nombre— montó en la máquina saboreando el paseo. La moto ronroneaba entre sus piernas, y un viento fresco le chicoteaba los pantalones.

Dejó pasar los ministerios (el rosa, el blanco) y la serie de comercios con brillantes vitrinas de la calle Central. Ahora entraba en la parte más agradable del trayecto, el verdadero paseo: una calle larga, bordeada de árboles, con poco tráfico y amplias villas que dejaban venir los jardines hasta las aceras, apenas demarcadas por setos bajos. Quizá algo distraído, pero corriendo por la derecha como correspondía, se dejó llevar por la tersura, por la leve crispación de ese día apenas empezado. Tal vez su involuntario relajamiento le impidió prevenir el accidente. Cuando vio que la mujer parada en la esquina se lanzaba a la calzada a pesar de las luces verdes, ya era tarde para las soluciones fáciles. Frenó con el pié y con la mano, desviándose a la izquierda; oyó el grito de la mujer, y junto con el choque perdió la visión. Fue como dormirse de golpe.

Volvió bruscamente del desmayo. Cuatro o cinco hombres jóvenes lo estaban sacando de debajo de la moto. Sentía gusto a sal y sangre, le dolía una rodilla, y cuando lo alzaron gritó, porque no podía soportar la presión en el brazo derecho. Voces que no parecían pertenecer a las caras suspendidas sobre él, lo alentaban con bromas y seguridades. Su único alivio fue oír la confirmación de que había estado en su derecho al cruzar la esquina. Preguntó por la mujer, tratando de dominar la náusea que le ganaba la garganta. Mientras lo llevaban boca arriba hasta una farmacia próxima, supo que la causante del accidente no tenía más que rasguños en la piernas. «Usté la agarró apenas, pero el golpe le hizo saltar la máquina de costado...» Opiniones, recuerdos, despacio, éntrenlo de espaldas, así va bien, y alguien con guardapolvo dándole de beber un trago que lo alivió en la penumbra de una pequeña farmacia de barrio.

La ambulancia policial llegó a los cinco minutos, y lo subieron a una camilla blanda donde pudo tenderse a gusto. Con toda lucidez, pero sabiendo que estaba bajo los efectos de un shock terrible, dio sus señas al policía que lo acompañaba. El brazo casi no le dolía; de una cortadura en la ceja goteaba sangre por toda la cara. Una o dos veces se lamió los labios para beberla. Se sentía bien, era un accidente, mala suerte; unas semanas quieto y nada más. El vigilante le dijo que la motocicleta no parecía muy estropeada. «Natural», dijo él. «Como que me la ligué encima...» Los dos rieron, y el vigilante le dio la mano al llegar al hospital y le deseó buena suerte. Ya la náusea volvía poco a poco; mientras lo llevaban en una camilla de ruedas hasta un pabellón del fondo, pasando bajo árboles llenos de pájaros, cerró los ojos y deseó estar dormido o cloroformado. Pero lo tuvieron largo rato en una pieza con olor a hospital, llenando una ficha, quitándole la ropa y vistiéndolo con una camisa grisácea y dura. Le movían cuidadosamente el brazo, sin que le doliera. Las enfermeras bromeaban todo el tiempo, y si no hubiera sido por las contracciones del estómago se habría sentido muy bien, casi contento.

Lo llevaron a la sala de radio, y veinte minutos después, con la placa todavía húmeda puesta sobre el pecho como una lápida negra, pasó a la sala de operaciones. Alguien de blanco, alto y delgado, se le acercó y se puso a mirar la radiografía. Manos de mujer le acomodaron la cabeza, sintió que lo pasaban de una camilla a otra. El hombre de blanco se le acercó otra vez, sonriendo, con algo que le brillaba en la mano derecha. Le palmeó la mejilla e hizo una seña a alguien parado atrás.

Como sueño era curioso porque estaba lleno de olores y él nunca soñaba olores. Primero un olor a pantano, ya que a la izquierda de la calzada empezaban las marismas, los tembladerales de donde no volvía nadie. Pero el olor cesó, y en cambio vino una fragancia compuesta y oscura como la noche en que se movía huyendo de los aztecas. Y todo era tan natural, tenía que huir de los aztecas que andaban a caza de hombre, y su única probabilidad era la de esconderse en lo más denso de la selva, cuidando de no apartarse de la estrecha calzada que sólo ellos, los motecas, conocían.

Lo que más lo torturaba era el olor, como si aun en la absoluta aceptación del sueño algo se revelara contra eso que no era habitual, que hasta entonces no había participado del juego. «Huele a guerra», pensó, tocando instintivamente el puñal de piedra atravesado en su ceñidor de lana tejida. Un sonido inesperado lo hizo agacharse y quedar inmóvil, temblando. Tener miedo no era extraño, en sus sueños abundaba el miedo. Esperó, tapado por las ramas de un arbusto y la noche sin estrellas. Muy lejos, probablemente del otro lado del gran lago, debían estar ardiendo fuegos de vivac; un resplandor rojizo teñía esa parte del cielo. El sonido no se repitió. Había sido como una rama quebrada. Tal vez un animal que escapaba como él del olor de la guerra. Se enderezó despacio, venteando. No se oía nada, pero el miedo seguía allí como el olor, ese incienso dulzón de la guerra florida. Había que seguir, llegar al corazón de la selva evitando las ciénagas. A tientas, agachándose a cada instante para tocar el suelo más duro de la calzada, dio algunos pasos. Hubiera querido echar a correr, pero los tembladerales palpitaban a su lado. En el sendero en tinieblas, buscó el rumbo. Entonces sintió una bocanada horrible del olor que más temía, y saltó desesperado hacia adelante.

—Se va a caer de la cama —dijo el enfermo de al lado—. No brinque tanto, amigazo.

Abrió los ojos y era de tarde, con el sol ya bajo en los ventanales de la larga sala. Mientras trataba de sonreír a su vecino, se despegó casi físicamente de la última visión de la pesadilla. El brazo, enyesado, colgaba de un aparato con pesas y poleas. Sintió sed, como si hubiera estado corriendo kilómetros, pero no querían darle mucha agua, apenas para mojarse los labios y hacer un buche. La fiebre lo iba ganando despacio y hubiera podido dormirse otra vez, pero saboreaba el placer de quedarse despierto, entornados los ojos, escuchando el diálogo de los otros enfermos, respondiendo de cuando en cuando a alguna pregunta. Vio llegar un carrito blanco que pusieron al lado de su cama, una enfermera rubia le frotó con alcohol la cara anterior del muslo y le clavó una gruesa aguja conectada con un tubo que subía hasta un frasco lleno de líquido opalino. Un médico joven vino con un aparato de metal y cuero que le ajustó al brazo sano para verificar alguna cosa. Caía la noche, y la fiebre lo iba arrastrando blandamente a un estado donde las cosas tenían un relieve como de gemelos de teatro, eran reales y dulces y a la vez ligeramente repugnantes; como estar viendo una película aburrida y pensar que sin embargo en la calle es peor; y quedarse.

Vino una taza de maravilloso caldo de oro oliendo a puerro, a apio, a perejil. Un trocito de pan, más precioso que todo un banquete, se fue desmigajando poco a poco. El brazo no le dolía nada y solamente en la ceja, donde lo habían suturado, chirriaba a veces una punzada caliente y rápida. Cuando los ventanales de enfrente viraron a manchas de un azul oscuro, pensó que no le iba a ser difícil dormirse. Un poco incómodo, de espaldas, pero al pasarse la lengua por los labios resecos y calientes sintió el sabor del caldo, y suspiró de felicidad, abandonándose.

Primero fue una confusión, un atraer hacia sí todas las sensaciones por un instante embotadas o confundidas. Comprendía que estaba corriendo en plena oscuridad, aunque arriba el cielo cruzado de copas de árboles era menos negro que el resto. «La calzada», pensó. «Me salí de la calzada.» Sus pies se hundían en un colchón de hojas y barro, y ya no podía dar un paso sin que las ramas de los arbustos le azotaran el torso y las piernas. Jadeante, sabiéndose acorralado a pesar de la oscuridad y el silencio, se agachó para escuchar. Tal vez la calzada estaba cerca, con la primera luz del día iba a verla otra vez. Nada podía ayudarlo ahora a encontrarla. La mano que sin saberlo él aferraba el mango del puñal, subió como el escorpión de los pantanos hasta su cuello, donde colgaba el amuleto protector. Moviendo apenas los labios musitó la plegaria del maíz que trae las lunas felices, y la súplica a la Muy Alta, a la dispensadora de los bienes motecas. Pero sentía al mismo tiempo que los tobillos se le estaban hundiendo despacio en el barro, y al la espera en la oscuridad del chaparral desconocido se le hacía insoportable. La guerra florida había empezado con la luna y llevaba ya tres días y tres noches. Si conseguía refugiarse en lo profundo de la selva, abandonando la calzada mas allá de la región de las ciénagas, quizá los guerreros no le siguieran el rastro. Pensó en los muchos prisioneros que ya habrían hecho. Pero la cantidad no contaba, sino el tiempo sagrado. La caza continuaría hasta que los sacerdotes dieran la señal del regreso. Todo tenía su número y su fin, y él estaba dentro del tiempo sagrado, del otro lado de los cazadores.

Oyó los gritos y se enderezó de un salto, puñal en mano. Como si el cielo se incendiara en el horizonte, vio antorchas moviéndose entre las ramas, muy cerca. El olor a guerra era insoportable, y cuando el primer enemigo le saltó al cuello casi sintió placer en hundirle la hoja de piedra en pleno pecho. Ya lo rodeaban las luces, los gritos alegres. Alcanzó a cortar el aire una o dos veces, y entonces una soga lo atrapó desde atrás.

—Es la fiebre —dijo el de la cama de al lado—. A mí me pasaba igual cuando me operé del duodeno. Tome agua y va a ver que duerme bien.

Al lado de la noche de donde volvía, la penumbra tibia de la sala le pareció deliciosa. Una lámpara violeta velaba en lo alto de la pared del fondo como un ojo protector. Se oía toser, respirar fuerte, a veces un diálogo en voz baja. Todo era grato y seguro, sin ese acoso, sin... Pero no quería seguir pensando en la pesadilla. Había tantas cosas en qué entretenerse. Se puso a mirar el yeso del brazo, las poleas que tan cómodamente se lo sostenían en el aire. Le habían puesto una botella de agua mineral en la mesa de noche. Bebió del gollete, golosamente. Distinguía ahora las formas de la sala, las treinta camas, los armarios con vitrinas. Ya no debía tener tanta fiebre, sentía fresca la cara. La ceja le dolía apenas, como un recuerdo. Se vio otra vez saliendo del hotel, sacando la moto. ¿Quién hubiera pensado que la cosa iba a acabar así? Trataba de fijar el momento del accidente, y le dio rabia advertir que había ahí como un hueco, un vacío que no alcanzaba a rellenar. Entre el choque y el momento en que lo habían levantado del suelo, un desmayo o lo que fuera no le dejaba ver nada. Y al mismo tiempo tenía la sensación de que ese hueco, esa nada, había durado una eternidad. No, ni siquiera tiempo, más bien como si en ese hueco él hubiera pasado a través de algo o recorrido distancias inmensas. El choque, el golpe brutal contra el pavimento. De todas maneras al salir del pozo negro había sentido casi un alivio mientras los hombres lo alzaban del suelo. Con el dolor del brazo roto, la sangre de la ceja partida, la contusión en la rodilla; con todo eso, un alivio al volver al día y sentirse sostenido y auxiliado. Y era raro. Le preguntaría alguna vez al médico de la oficina. Ahora volvía a ganarlo el sueño, a tirarlo despacio hacia abajo. La almohada era tan blanda, y en su garganta afiebrada la frescura del agua mineral. Quizá pudiera descansar de veras, sin las malditas pesadillas. La luz violeta de la lámpara en lo alto se iba apagando poco a poco.

Como dormía de espaldas, no lo sorprendió la posición en que volvía a reconocerse, pero en cambio el olor a humedad, a piedra rezumante de filtraciones, le cerró la garganta y lo obligó a comprender. Inútil abrir los ojos y mirar en todas direcciones; lo envolvía una oscuridad absoluta. Quiso enderezarse y sintió las sogas en las muñecas y los tobillos. Estaba estaqueado en el suelo, en un piso de lajas helado y húmedo. El frío le ganaba la espalda desnuda, las piernas. Con el mentón buscó torpemente el contacto con su amuleto, y supo que se lo habían arrancado. Ahora estaba perdido, ninguna plegaria podía salvarlo del final. Lejanamente, como filtrándose entre las piedras del calabozo, oyó los atabales de la fiesta. Lo habían traído al teocalli, estaba en las mazmorras del templo a la espera de su turno.

Oyó gritar, un grito ronco que rebotaba en las paredes. Otro grito, acabando en un quejido. Era él que gritaba en las tinieblas, gritaba porque estaba vivo, todo su cuerpo se defendía con el grito de lo que iba a venir, del final inevitable. Pensó en sus compañeros que llenarían otras mazmorras, y en los que ascendían ya los peldaños del sacrificio. Gritó de nuevo sofocadamente, casi no podía abrir la boca, tenía las mandíbulas agarrotadas y a la vez como si fueran de goma y se abrieran lentamente, con un esfuerzo interminable. El chirriar de los cerrojos lo sacudió como un látigo. Convulso, retorciéndose, luchó por zafarse de las cuerdas que se le hundían en la carne. Su brazo derecho, el más fuerte, tiraba hasta que el dolor se hizo intolerable y tuvo que ceder. Vio abrirse la doble puerta, y el olor de las antorchas le llegó antes que la luz. Apenas ceñidos con el taparrabos de la ceremonia, los acólitos de los sacerdotes se le acercaron mirándolo con desprecio. Las luces se reflejaban en los torsos sudados, en el pelo negro lleno de plumas. Cedieron las sogas, y en su lugar lo aferraron manos calientes, duras como bronce; se sintió alzado, siempre boca arriba tironeado por los cuatro acólitos que lo llevaban por el pasadizo. Los portadores de antorchas iban adelante, alumbrando vagamente el corredor de paredes mojadas y techo tan bajo que los acólitos debían agachar la cabeza. Ahora lo llevaban, lo llevaban, era el final. Boca arriba, a un metro del techo de roca viva que por momentos se iluminaba con un reflejo de antorcha. Cuando en vez del techo nacieran las estrellas y se alzara frente él la escalinata incendiada de gritos y danzas, sería el fin. El pasadizo no acababa nunca, pero ya iba a acabar, de repente olería el aire libre lleno de estrellas, pero todavía no, andaban llevándolo sin fin en la penumbra roja, tironeándolo brutalmente, y él no quería, pero cómo impedirlo si le habían arrancado el amuleto que era su verdadero corazón, el centro de la vida.

Salió de un brinco a la noche del hospital, al alto cielo raso dulce, a la sombra blanda que lo rodeaba. Pensó que debía haber gritado, pero sus vecinos dormían callados. En la mesa de noche, la botella de agua tenía algo de burbuja, de imagen traslúcida contra la sombra azulada de los ventanales. Jadeó buscando el alivio de los pulmones, el olvido de esas imágenes que seguían pegadas a sus párpados. Cada vez que cerraba los ojos las veía formarse instantáneamente, y se enderezaba aterrado pero gozando a la vez del saber que ahora estaba despierto, que la vigilia lo protegía, que pronto iba a amanecer, con el buen sueño profundo que se tiene a esa hora, sin imágenes, sin nada... Le costaba mantener los ojos abiertos, la modorra era más fuerte que él. Hizo un último esfuerzo, con la mano sana esbozó un gesto hacia la botella de agua; no llegó a tomarla, sus dedos se cerraron en un vacío otra vez negro, y el pasadizo seguía interminable, roca tras roca, con súbitas fulguraciones rojizas, y él boca arriba gimió apagadamente porque el techo iba a acabarse, subía, abriéndose como una boca de sombra, y los acólitos se enderezaban y de la altura una luna menguante le cayó en la cara donde los ojos no querían verla, desesperadamente se cerraban y abrían buscando pasar al otro lado, descubrir de nuevo el cielo raso protector de la sala. Y cada vez que se abrían era la noche y la luna mientras lo subían por la escalinata, ahora con la cabeza colgando hacia abajo, y en lo alto estaban las hogueras, las rojas columnas de humo perfumado, y de golpe vio la piedra roja, brillante de sangre que chorreaba, y el vaivén de los pies del sacrificado que arrastraban para tirarlo rodando por las escalinatas del norte. Con una última esperanza apretó los párpados, gimiendo por despertar. Durante un segundo creyó que lo lograría, porque otra vez estaba inmóvil en al cama, a salvo del balanceo cabeza abajo. Pero olía la muerte, y cuando abrió los ojos vio la figura ensangrentada del sacrificador que venía hacia él con el cuchillo de piedra en la mano. Alcanzó a cerrar otra vez los párpados, aunque ahora sabía que no iba a despertarse, que estaba despierto, que el sueño maravilloso había sido el otro, absurdo como todos los sueños; un sueño en el que había andado por extrañas avenidas de una ciudad asombrosa, con luces verdes y rojas que ardían sin llama ni humo, con un enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas. En la mentira infinita de ese sueño también lo habían alzado del suelo, también alguien se le había acercado con un cuchillo en la mano, a él tendido boca arriba, a él boca arriba con los ojos cerrados entre las hogueras.

Ver también: