La danza de las tijeras: un ritual ancestral que conquista el mundo moderno

La danza de las tijeras es una de las manifestaciones artísticas más emblemáticas de los Andes peruanos, reconocida tanto por su complejidad técnica como por su valor cultural.

En la actualidad no sólo se interpreta en contextos festivos y religiosos, sino que ha trascendido a escenarios nacionales e internacionales.

¿Qué es y de dónde es?

La danza de las tijeras es una manifestación ritual, competitiva y performativa originaria de los Andes del sur-centro del Perú (principalmente las zonas chanka: Ayacucho, Apurímac y Huancavelica).

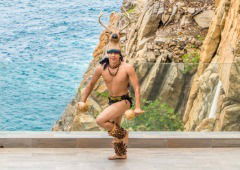

Se trata de un baile ritual que combina acrobacias, destreza física, resistencia y música. Los danzantes ejecutan movimientos vertiginosos al compás de un arpa y un violín, mientras hacen resonar en sus manos un par de tijeras metálicas que marcan el ritmo.

Más allá del espectáculo visual, conserva en su esencia un vínculo con lo sagrado y con la cosmovisión andina. Así, se vislumbra que el cuerpo del danzante se convierte en medio de comunicación con las fuerzas de la naturaleza y las divinidades ancestrales.

La Unesco la reconoce como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por su valor ritual, simbólico y por su antigüedad.

¿En qué consiste la danza de las tijeras?

Se ejecuta de manera individual o en dúos de bailarines, quienes sostienen en una de sus manos un par de tijeras de metal que permanecen constantemente activas. Esto genera un sonido rítmico que acompaña los movimientos.

El repiqueteo no es un mero acompañamiento musical. Representa el vínculo entre el mundo terrenal y lo sobrenatural, así como la fuerza y concentración del intérprete.

El danzante se encuentra ataviado con un traje colorido bordado a mano, lleno de símbolos andinos, figuras míticas y motivos que evocan la relación con la naturaleza.

Así, ejecuta una serie de pasos y acrobacias que incluyen saltos, giros, contorsiones y movimientos de gran complejidad. La coreografía no está rígidamente establecida, sino que se despliega en forma de un “reto” o “contrapunto”.

De este modo, un bailarín responde al otro con figuras cada vez más exigentes, poniendo a prueba no sólo su habilidad física, sino también su fortaleza espiritual y mental.

La música que acompaña la danza es interpretada por arpistas y violinistas tradicionales, quienes marcan el ritmo con melodías propias de la región andina.

Esta unión de música, danza y sonido metálico de las tijeras genera una atmósfera hipnótica que envuelve al público, donde lo físico y lo ritual se entrelazan.

No se trata únicamente de una exhibición de destrezas corporales, sino de una práctica cargada de significados simbólicos. Cada movimiento es concebido como una prueba de resistencia frente a fuerzas invisibles, como un diálogo con la naturaleza y los espíritus protectores.

Origen e historia de la danza de las tijeras

No existe una única explicación definitiva sobre el origen de la danza de las tijeras. La historiografía combina evidencia documental colonial, testimonios etnográficos modernos y la memoria de las comunidades andinas.

Antecedentes prehispánicos: sacerdotes, curanderos y chamanismo

Una de las hipótesis más arraigadas - respaldada por estudios etnográficos - sostiene que los danzantes descienden de grupos de especialistas rituales llamados tusuq (o tusuq layqa). Es decir, curanderos, sacerdotes y hechiceros de las sociedades andinas prehispánicas.

Estos actores cumplían funciones de mediación entre la comunidad y las entidades sagradas. Así, realizaban coreografías para restablecer el equilibrio. Por ejemplo, en relación con la lluvia y la fertilidad.

El Taki Onqoy (siglo XVI) y la hipótesis de la genealogía ritual

Una lectura ampliamente citada vincula la danza con el fenómeno social y religioso conocido como Taki Onqoy (Taqui Onqoy), un movimiento nativista-milenarista documentado en fuentes coloniales del siglo XVI.

Investigadores como Luis Millones y Jeremy Mumford han mostrado que en la región chanka hubo episodios de resistencia ritual y renacimiento de prácticas indígenas que la colonia interpretó como «enfermedad del canto» o herejía.

Algunos autores sostienen que esas prácticas rituales evolucionaron hasta formas posteriores que incorporan coreografías de poder y trance, rasgos que hoy reconocemos en la danza.

Esta hipótesis no afirma una línea ininterrumpida sin cambios, sino que propone que la danza integra recuerdos rituales de procesos de resistencia y revitalización que datan de la primera época colonial.

Persecución colonial, demonización y sincretismo

Las crónicas y los archivos coloniales muestran que las prácticas rituales indígenas fueron a menudo perseguidas y calificadas por la Iglesia como "pactos con el diablo". Esa percepción contribuyó a que los especialistas rituales se replegaran a áreas remotas o adaptaran su actuación.

Con el tiempo la autoridad colonial y eclesiástica permitió o condicionó el regreso de esos especialistas imponiendo su incorporación a festividades católicas (fiestas patronales, procesiones).

Esto produjo procesos de sincretismo. La danza conserva elementos de cosmología andina (apús, ofrendas) y, al mismo tiempo, se integra al calendario festivo católico.

Estas transformaciones son fundamentales para entender por qué hoy la danza aparece simultáneamente como rito y como espectáculo festivo.

Formación regional, nombres y variantes locales

La danza se consolidó en el área chanka (actuales Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y tiene presencia en partes de Arequipa y Junín).

En cada territorio existen nombres y variantes locales (por ejemplo, dansaq, saqra, gala) con particularidades en música, secuencias y atuendo.

Investigaciones etnográficas documentan cómo esas variantes tienen estructuras coreográficas y repertorios propios: mismo núcleo ritual, pero múltiples estilos locales.

Siglo XX: visibilidad literaria, migraciones y profesionalización

En el siglo XX la danza llegó al centro de la conciencia nacional por varios canales. En primera instancia, el escritor José María Arguedas la incorporó en relatos como “La agonía de Rasu-Ñiti".

Luego, la migración campo-ciudad llevó a que danzantes y músicos asistieran a circuitos urbanos, festivales y a la enseñanza en instituciones culturales. Esto favoreció la profesionalización, la grabación de música y la circulación mediática.

Al mismo tiempo la danza se transformó en producto escénico para públicos urbanos y extranjeros, con adaptaciones (tiempos más cortos, cambios en el vestuario, coreografías pensadas para escenarios).

Revisa Las obras de José María Arguedas que te harán descubrir Perú

Reconocimientos oficiales y políticas de salvaguardia (finales siglo XX — siglo XXI)

En las últimas décadas la danza fue objeto de inventarios nacionales y políticas de resguardo. El Estado peruano la declaró Patrimonio Cultural de la Nación y el proceso culminó con su inscripción en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (UNESCO) en 2010.

Esas acciones multiplicaron congresos de danzantes, materiales audiovisuales y programas de transmisión. También abrieron debates sobre quién decide la "autenticidad", cómo registrar las variantes y cómo equilibrar visibilidad con respeto a las comunidades portadoras.

Siglo XXI: globalización, diáspora y contestación política

Hoy la danza circula internacionalmente, pues existen compañías en ciudades latinoamericanas, Europa y Estados Unidos. También aparece en festivales culturales y forma parte de estrategias identitarias de comunidades migrantes.

Al mismo tiempo, la migración masiva afectó la transmisión intergeneracional, generando esfuerzos de recuperación y de organización (asociaciones de danzantes, escuelas) para proteger repertorios y técnicas.

Dimensión ritual y religiosa

La danza de las tijeras posee una raíz ritual y sagrada. En sus orígenes, los danzaq no eran vistos únicamente como artistas, sino como intermediarios entre el mundo humano y el espiritual.

Se creía que tenían pactos con las deidades andinas - particularmente con la Pachamama (madre tierra) y los apus (espíritus tutelares de las montañas). Esto era lo que les otorgaba poderes sobrenaturales que se reflejaban en sus acrobacias y resistencia física.

La danza misma era concebida como una forma de ofrenda. Cada salto, giro y choque metálico de las tijeras representaba un acto de comunicación con lo divino, una prueba de fe y fortaleza espiritual.

Durante el proceso de evangelización colonial, la Iglesia intentó suprimir o resignificar estas prácticas, considerándolas expresiones de idolatría y pactos demoníacos.

Sin embargo, los danzantes incorporaron símbolos y referencias cristianas en sus coreografías, logrando un sincretismo religioso único.

Hoy en día muchas presentaciones se realizan durante fiestas patronales católicas, donde la danza funciona como un ritual de agradecimiento a santos o vírgenes. Al mismo tiempo, preserva la cosmovisión andina de reciprocidad con la naturaleza y los dioses tutelares.

En este sentido, la danza de las tijeras no es únicamente un espectáculo visual, sino también un acto de fe y resistencia cultural que mantiene viva la espiritualidad andina en un marco contemporáneo.

Transformaciones contemporáneas

En el siglo XX y, con mayor fuerza en el XXI, la danza de las tijeras ha experimentado una notable transformación. De ser un rito practicado en comunidades rurales del sur andino, ha pasado a convertirse en un símbolo identitario reconocido a nivel nacional e internacional.

Este proceso de visibilización ha estado acompañado de una adaptación a nuevos escenarios. Los danzantes ya no se presentan únicamente en fiestas patronales o rituales agrícolas, sino también en teatros, festivales culturales, universidades y plataformas digitales.

El reconocimiento de la UNESCO en 2010 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad consolidó esta expansión y reforzó su legitimidad como expresión artística y patrimonial.

Al mismo tiempo, la danza ha sido reinterpretada en clave contemporánea. Algunos grupos la combinan con música moderna, fusionan su estética con espectáculos escénicos o la llevan a competencias urbanas, sin perder la esencia de resistencia física y destreza espiritual.

Sin embargo, esta apertura también ha generado debates sobre el riesgo de despojarla de su dimensión ritual para reducirla a un espectáculo comercial.

Frente a ello, muchos danzaq reivindican la continuidad de la tradición, manteniendo los códigos simbólicos y espirituales en cada presentación, aun en contextos modernos.

Así, la danza de las tijeras encarna hoy la tensión entre tradición y modernidad, convirtiéndose en un puente entre la memoria ancestral y las dinámicas culturales del mundo globalizado.

Interpretaciones y debates académicos

Al ser una manifestación cultural que ha atravesado el tiempo, la danza ha sido observada desde diversos ángulos.

Ritualidad vs. espectáculo

Uno de los debates más frecuentes es si la danza de las tijeras debe entenderse sobre todo como un rito o como un espectáculo.

En su dimensión ritual los antropólogos destacan que no es sólo una demostración física, sino una forma de comunicación con los apus (espíritus de la montaña) y con la naturaleza.

Los danzantes ofrecen su resistencia, su sufrimiento y sus proezas como ofrenda, en un lenguaje corporal que funciona como mediación con lo sagrado.

En su dimensión espectacular, especialmente en las ciudades y festivales turísticos, se valora más el virtuosismo, el riesgo y la destreza acrobática. Allí funciona como show para públicos amplios, muchas veces sin los elementos ceremoniales de origen.

Continuidad histórica vs. reconstrucción cultural

Otro debate gira en torno a si la danza proviene de una tradición ininterrumpida desde tiempos prehispánicos o si más bien es una práctica reconfigurada durante la colonia y la república.

- Visión de continuidad: sostiene que los tusuq o especialistas rituales andinos habrían transmitido, generación tras generación, esta forma de danza como una herencia viva, pese a las persecuciones coloniales.

- Visión de reconstrucción: plantea que lo que hoy conocemos como danza de las tijeras es un producto mestizo y sincrético, donde se combinaron prácticas antiguas con nuevas expresiones durante la evangelización, adaptándose a las fiestas patronales y a las dinámicas sociales coloniales.

Este debate es importante porque marca distintas formas de entender la autenticidad: algunos la ven como vestigio prehispánico, otros como creación cultural que ha sabido reinventarse constantemente.

Religiosidad andina vs. demonización colonial

La danza fue históricamente vista por las comunidades andinas como un acto de conexión con las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, las crónicas coloniales la interpretaron como un pacto con el demonio, debido a la resistencia física “sobrehumana” que mostraban los danzantes.

En la actualidad muchos investigadores analizan esta tensión: cómo una práctica considerada demoníaca por los colonizadores fue preservada y resignificada hasta convertirse en símbolo de identidad nacional y patrimonio de la humanidad.

Así, encarna un espacio donde se enfrentan visiones de mundo distintas: la cosmovisión andina y la mirada colonial que intentó subordinarla.

Identidad, resistencia y política cultural

En la antropología contemporánea también se discute si la danza debe entenderse como un acto político. Para muchos estudiosos la resistencia física de los danzantes simboliza la resistencia cultural de los pueblos andinos frente a la opresión colonial y, más tarde, frente a la marginación social en la república.

En los últimos años la patrimonialización (declaración como Patrimonio Cultural de la Nación y de la Humanidad) ha generado debate.

Por un lado, se celebra el reconocimiento y la visibilidad internacional. Por otro, se advierte el riesgo de que la danza se convierta en un producto turístico estandarizado, perdiendo la diversidad de estilos locales y su sentido ritual comunitario.

Cuerpo, sacrificio y espiritualidad

Varios investigadores han interpretado la danza como una expresión de espiritualidad a través del cuerpo. El dolor, el cansancio y las pruebas extremas no son vistas como simple exhibición, sino como un sacrificio ritual.

El cuerpo del danzante se convierte en un espacio de negociación entre lo humano y lo divino, entre la fragilidad y la fortaleza.

Autenticidad y patrimonialización

Desde que la danza fue reconocida por la UNESCO surgió un debate sobre qué versión es “auténtica”. Algunos sostienen que sólo las variantes practicadas en los pueblos originarios, con su carga ritual completa, pueden considerarse genuinas.

Otros defienden que las versiones urbanas, adaptadas a escenarios y festivales, también son auténticas, porque reflejan la capacidad de la danza para reinventarse y sobrevivir.

Impacto en la cultura peruana

Aunque la danza de las tijeras sólo se practicaba en ciertas zonas, hoy funciona como símbolo nacional.

Identidad y memoria regional

La danza es un emblema potente para las comunidades andinas del sur central. De este modo, articula memoria histórica, sentido de pertenencia y continuidad ritual (vinculada al ciclo agrícola y a los apus).

Ha servido para fortalecer orgullo local y para reivindicar saberes ancestrales en un contexto nacional.

Imagen nacional e internacional

La inclusión en la lista de la Unesco y la cobertura mediática han convertido a la danza en uno de los símbolos más reconocibles del folclore peruano en el exterior.

Aparece en promocionales turísticos y en festivales internacionales, lo que genera visibilidad y turismo cultural.

Arte y cultura

La danza ha sido representada en la literatura, la fotografía, la pintura y el cine. Además, ha inspirado análisis antropológicos y musicológicos que reflexionan sobre el mestizaje, la resistencia y la performatividad andina.

Economía cultural y desafíos

La profesionalización crea oportunidades económicas para danzantes y músicos (contrataciones, festivales, producciones), pero también tensiona la tradición.

Es evidente que genera un riesgo de estandarización de los trajes y pasos, comercialización de rituales y problemas de seguridad cuando las pruebas extremas se transforman en espectáculos sin las medidas adecuadas.

Ver también: