Warma Kuyai: resumen y análisis del cuento de José María Arguedas

El cuento "Warma Kuyay" (1935), de José María Arguedas, es una de las piezas fundacionales de la narrativa indigenista peruana.

A través de la mirada de un niño relata la compleja intersección entre ternura, deseo y violencia en un contexto de dominación social.

La historia va más allá de un simple relato de amor infantil: condensa la fractura entre mundos culturales y evidencia cómo la inocencia y la afectividad se ven marcadas por estructuras de poder profundamente injustas.

Cuento Warma Kuyai

Noche de luna en la quebrada de Viseca.

Pobre palomita, por dónde has venido,

buscando la arena por Dios, por los cielos.—¡Justina! ¡Ay, Justinita!

En un terso lago canta la gaviota,

memoria me deja de gratos recuerdos.—¡Justinay, te pareces a las torcazas de Sausiyok’!

—¡Déjame, niño, anda donde tus señoritas!

—¿Y el Kutu? ¡Al Kutu le quieres, su cara de sapo te gusta!

—¡Déjame, niño Ernesto! Feo, pero soy buen laceador de vaquillas y hago temblar a los novillos de cada zurriago. Por eso Justina me quiere.

La cholita se rió, mirando al Kutu; sus ojos chispeaban como dos luceros.

—¡Ay, Justinacha!

—¡Sonso, niño, sonso! —habló Gregoria, la cocinera.

Celedonia, Pedrucha, Manuela, Anitacha… soltaron la risa; gritaron a carcajadas.

—¡Sonso, niño!

Se agarraron de las manos y empezaron a bailar en ronda, con la musiquita de Julio el charanguero. Se volteaban a ratos, para mirarme, y reían. Yo me quedé fuera del círculo, avergonzado, vencido para siempre.

Me fui hacia el molino viejo; el blanqueo de la pared parecía moverse, como las nubes que correteaban en las laderas del Chawala. Los eucaliptos de la huerta sonaban con ruido largo e intenso; sus sombras se tendían hasta el otro lado del río. Llegué al pie del molino, subí a la pared más alta y miré desde allí la cabeza del Chawala: el cerro medio negro, recto, amenazaba caerse sobre los alfalfares de la hacienda. Daba miedo por las noches; los indios nunca lo miraban a esas horas y en las noches claras conversaban siempre dando las espaldas al cerro.

—¡Si te cayeras de pecho, tayta Chawala, nos moriríamos todos!

En medio del witron [patio grande], Justina empezó otro canto:Flor de mayo, flor de mayo,

flor de mayo primavera,

por qué no te liberaste

de esa tu falsa prisionera.Los cholos se habían parado en círculo y Justina cantaba al medio. En el patio inmenso, inmóviles sobre el empedrado, los indios se veían como estacas de tender cueros.

—Ese puntito negro que está al medio es Justina. Y yo la quiero, mi corazón tiembla cuando ella se ríe, llora cuando sus ojos miran al Kutu. ¿Por qué, pues, me muero por ese puntito negro?

Los indios volvieron a zapatear en ronda. El charanguero daba voces alrededor del círculo, dando ánimos, gritando como potro enamorado. Una paca-paca empezó a silbar desde un sauce que cabeceaba a la orilla del río; la voz del pájaro maldecido daba miedo. El charanguero corrió hasta el cerco del patio y lanzó pedradas al sauce; todos los cholos le siguieron. Al poco rato el pájaro voló y fue a posarse sobre los duraznales de la huerta; los cholos iban a perseguirle, pero don Froilán apareció en la puerta del witron.

—¡Largo! ¡A dormir!

Los cholos se fueron en tropa hacia la tranca del corral; el Kutu se quedó solo en el patio.

—¡A ése le quiere!

Los indios de don Froilán se perdieron en la puerta del caserío de la hacienda, y don Froilán entró al patio tras de ellos.

—¡Niño Ernesto! —llamó el Kutu.

Me bajé al suelo de un salto y corrí hacia él.

—Vamos, niño.

Subimos al callejón por el lavadero de metal que iba desmoronándose en un ángulo del witron; sobre el lavadero había un tubo inmenso de fierro y varias ruedas enmohecidas, que fueron de las minas del padre de don Froilán.

Kutu no habló nada hasta llegar a la casa de arriba.

La hacienda era de don Froilán y de mi tío; tenía dos casas. Kutu y yo estábamos solos en el caserío de arriba; mi tío y el resto de la gente fueron al escarbe de papas y dormían en la chacra, a dos leguas de la hacienda.

Subimos las gradas, sin mirarnos siquiera; entramos al corredor, y tendimos allí nuestras camas para dormir alumbrados por la luna. El Kutu se echó callado; estaba triste y molesto. Yo me senté al lado del cholo.

—¡Kutu! ¿Te ha despachado Justina?

—¡Don Froilán la ha abusado, niño Ernesto!

—¡Mentira, Kutu, mentira!

—¡Ayer no más la ha forzado; en la toma de agua, cuando fue a bañarse con los niños!

—¡Mentira, Kutullay, mentira!

Me abracé al cuello del cholo. Sentí miedo; mi corazón parecía rajarse, me golpeaba. Empecé a llorar. Como si hubiera estado solo, abandonado en esa gran quebrada oscura.

—¡Déjate, niño! Yo, pues, soy “endio”, no puedo con el patrón. Otra vez, cuando seas “abugau”, vas a fregar a don Froilán.

Me levantó como a un becerro tierno y me echó sobre mi catre.

—¡Duérmete, niño! Ahora le voy a hablar a Justina para que te quiera. Te vas a dormir otro día con ella, ¿quieres, niño? ¿Acaso? Justina tiene corazón para ti, pero eres muchacho todavía, tiene miedo porque eres niño.

Me arrodillé sobre la cama, miré al Chawala que parecía terrible y fúnebre en el silencio de la noche.

—¡Kutu: cuando sea grande voy a matar a don Froilán!

—¡Eso sí, niño Ernesto! ¡Eso sí! ¡Mak’tasu!

La voz gruesa del cholo sonó en el corredor como el maullido del león que entra hasta el caserío en busca de chanchos. Kutu se paró; estaba alegre, como si hubiera tumbado al puma ladrón.

—Mañana llega el patrón. Mejor esta noche vamos a Justina. El patrón seguro te hace dormir en su cuarto. Que se entre la luna para ir.

Su alegría me dio rabia.

—¿Y por qué no matas a don Froilán? Mátale con tu honda, Kutu, desde el frente del río, como si fuera puma ladrón.

—¡Sus hijitos, niño! ¡Son nueve! Pero cuando seas “abugau” ya estarán grandes.

—¡Mentira, Kutu, mentira! ¡Tienes miedo, como mujer!

—No sabes nada, niño. ¿Acaso no he visto? Tienes pena de los becerritos, pero a los hombres no los quieres.

—¡Don Froilán! ¡Es malo! Los que tienen hacienda son malos; hacen llorar a los indios como tú; se llevan las vaquitas de los otros, o las matan de hambre en su corral. ¡Kutu, don Froilán es peor que toro bravo! Mátale no más, Kutucha, aunque sea con galga, en el barranco de Capitana.

—¡“Endio” no puede, niño! ¡“Endio” no puede!

¡Era cobarde! Tumbaba a los padrillos cerriles, hacía temblar a los potros, rajaba a látigos el lomo de los aradores, hondeaba desde lejos a las vaquitas de los otros cholos cuando entraban a los potreros de mi tío, pero era cobarde. ¡Indio perdido!

Le miré de cerca: su nariz aplastada, sus ojos casi oblicuos, sus labios delgados, ennegrecidos por la coca. ¡A éste le quiere! Y ella era bonita: su cara rosada estaba siempre limpia, sus ojos negros quemaban; no era como las otras cholas, sus pestañas eran largas, su boca llamaba al amor y no me dejaba dormir. A los catorce años yo la quería; sus pechitos parecían limones grandes, y me desesperaban. Pero ella era de Kutu, desde tiempo; de este cholo con cara de sapo. Pensaba en eso y mi pena se parecía mucho a la muerte. ¿Y ahora? Don Froilán la había forzado.

—¡Mentira, Kutu! ¡Ella misma, seguro, ella misma!

Un chorro de lágrimas saltó de mis ojos. Otra vez el corazón se sacudía, como si tuviera más fuerza que todo mi cuerpo.

—¡Kutu! Mejor la mataremos los dos a ella, ¿quieres?

El indio se asustó. Me agarró la frente: estaba húmeda de sudor.

—¡Verdad! Así quieren los mistis.

—¡Llévame donde Justina, Kutu! Eres mujer, no sirves para ella. ¡Déjala!

—¡Cómo no, niño, para ti voy a dejar, para ti solito! Mira, en Wayrala se está apagando la luna.

Los cerros ennegrecieron rápidamente, las estrellitas saltaron de todas partes del cielo; el viento silbaba en la oscuridad, golpeándose sobre los duraznales y eucaliptos de la huerta; más abajo, en el fondo de la quebrada, el río grande cantaba con su voz áspera.

Despreciaba al Kutu; sus ojos amarillos, chiquitos, cobardes, me hacían temblar de rabia.

—¡Indio, muérete mejor, o lárgate a Nazca! ¡Allí te acabará la terciana, te enterrarán como a perro! —le decía.

Pero el novillero se agachaba no más, humilde, y se iba al witron, a los alfalfares, a la huerta de los becerros, y se vengaba en el cuerpo de los animales de don Froilán. Al principio yo lo acompañaba. En las noches entrábamos, ocultándonos, al corral; escogíamos los becerros más finos, los más delicados; Kutu se escupía en las manos, empuñaba duro el zurriago, y les rajaba el lomo a los torillitos. Uno, dos, tres…, cien zurriagazos; las crías se retorcían en el suelo, se tumbaban de espaldas, lloraban; y el indio seguía, encorvado, feroz. ¿Y yo? Me sentaba en un rincón y gozaba. Yo gozaba.

—¡De don Froilán es, no importa! ¡Es de mi enemigo!

Hablaba en voz alta para engañarme, para tapar el dolor que encogía mis labios e inundaba mi corazón.

Pero ya en la cama, a solas, una pena negra, invencible, se apoderaba de mi alma y lloraba dos, tres horas. Hasta que una noche mi corazón se hizo grande, se hinchó. El llorar no bastaba; me vencían la desesperación y el arrepentimiento. Salté de la cama, descalzo, corrí hasta la puerta; despacio abrí el cerrojo y pasé al corredor. La luna ya había salido; su luz blanca bañaba la quebrada; los árboles rectos, silenciosos, estiraban sus brazos al cielo. De dos saltos bajé al corredor y atravesé corriendo el callejón empedrado, salté la pared del corral y llegué junto a los becerritos. Ahí estaba Zarinacha, la víctima de esa noche; echadita sobre la bosta seca, con el hocico en el suelo; parecía desmayada. Me abracé a su cuello; la besé mil veces en su boca con olor a leche fresca, en sus ojos negros y grandes.

—¡Niñacha, perdóname! ¡Perdóname, mamaya!

Junté mis manos y, de rodillas, me humillé ante ella.

—¡Ese perdido ha sido, hermanita, yo no! ¡Ese Kutu canalla, indio perro!

La sal de las lágrimas siguió amargándome durante largo rato.

Zarinacha me miraba seria, con su mirada humilde, dulce.

—¡Yo te quiero, niñacha, yo te quiero!

Y una ternura sin igual, pura, dulce, como la luz en esa quebrada madre, alumbró mi vida.

A la mañana siguiente encontré al indio en el alfalfar de Capitana. El cielo estaba limpio y alegre, los campos verdes, llenos de frescura. El Kutu ya se iba tempranito, a buscar “daños” en los potreros de mi tío, para ensañarse contra ellos.

—Kutu, vete de aquí —le dije—. En Viseca ya no sirves. ¡Los comuneros se ríen de ti, porque eres maula!

Sus ojos opacos me miraron con cierto miedo.

—¡Asesino también eres, Kutu! Un becerrito es como una criatura. ¡Ya en Viseca no sirves, indio!

—¿Yo no más, acaso? Tú también. Pero mírale al tayta Chawala: diez días más atrás me voy a ir.

Resentido, penoso como nunca, se largó al galope en el bayo de mi tío.

Dos semanas después, Kutu pidió licencia y se fue. Mi tía lloró por él, como si hubiera perdido a su hijo.

Kutu tenía sangre de mujer: le temblaba a don Froilán, casi a todos los hombres les temía. Le quitaron su mujer y se fue a ocultar después en los pueblos del interior, mezclándose con las comunidades de Sondondo, Chacralla… ¡Era cobarde!

Yo, solo, me quedé junto a don Froilán, pero cerca de Justina, de mi Justinacha ingrata. Yo no fui desgraciado. A la orilla de ese río espumoso, oyendo el canto de las torcazas y de las tuyas, yo vivía sin esperanzas; pero ella estaba bajo el mismo cielo que yo, en esa misma quebrada que fue mi nido. Contemplando sus ojos negros, oyendo su risa, mirándola desde lejitos, era casi feliz, porque mi amor por Justina fue un “warma kuyay” y no creía tener derecho todavía sobre ella; sabía que tendría que ser de otro, de un hombre grande, que manejara ya zurriago, que echara ajos roncos y peleara a látigos en los carnavales. Y como amaba a los animales, las fiestas indias, las cosechas, las siembras con música y jarawi, viví alegre en esa quebrada verde y llena del calor amoroso del sol. Hasta que un día me arrancaron de mi querencia, para traerme a este bullicio, donde gentes que no quiero, que no comprendo.

El Kutu en un extremo y yo en otro. Él quizá habrá olvidado: está en su elemento; en un pueblecito tranquilo, aunque maula, será el mejor novillero, el mejor amansador de potrancas, y le respetarán los comuneros. Mientras yo, aquí, vivo amargado y pálido, como un animal de los llanos fríos, llevado a la orilla del mar, sobre los arenales candentes y extraños.

Resumen del cuento

"Warma Kuyay" narra la historia de Ernesto, un adolescente mestizo que vive en una hacienda serrana y está enamorado de Justina, una joven chola.

Sin embargo, Justina se relaciona con Kutu, un indio novillero. La rivalidad amorosa se cruza con la violencia estructural del hacendado don Froilán, quien abusa de Justina, simbolizando el poder opresor de los terratenientes sobre los indígenas. E

rnesto, lleno de celos, rabia y frustración, se siente incapaz de defenderla, al igual que Kutu, quien pese a su fuerza física es impotente frente al poder del patrón.

El relato culmina con la desilusión del narrador, su sentimiento de desarraigo y la conciencia de la injusticia social, recordando ese amor juvenil como una marca formativa en su vida.

El título: “Warma Kuyay”

El título del cuento está en quechua, lengua que Arguedas reivindicó como una forma legítima de expresar la sensibilidad andina.

“Warma” significa niño o joven y “kuyay” quiere decir amor o cariño. Así, “Warma Kuyay” puede traducirse como “Amor de niño” o “Amor juvenil”.

Esto no es un simple adorno exótico, sino una declaración estética y política. Desde el inicio inscribe la cosmovisión indígena y la lengua quechua dentro de la literatura peruana escrita en español.

También funciona como clave interpretativa. Por un lado, destaca el carácter iniciático del relato. Se trata del despertar amoroso de Ernesto, marcado por la ternura y la fragilidad propias de la infancia.

Por otro, anticipa la tensión central del cuento. Un amor puro y sincero que es interrumpido por la violencia y el poder de los adultos, lo que convierte ese “kuyay” (amor) en un sentimiento herido y truncado.

Estilo: el indigenismo en Arguedas

El cuento pertenece al indigenismo peruano, movimiento literario de la primera mitad del siglo XX que buscó dar voz a los pueblos originarios, visibilizando sus problemas sociales y su cosmovisión.

A diferencia de escritores indigenistas anteriores (como Clorinda Matto de Turner o Enrique López Albújar), que representaban al indígena desde una mirada externa y paternalista, Arguedas ofrece una perspectiva interna.

De este modo, integra el quechua en el español, generando un castellano andino cargado de imágenes, metáforas y giros lingüísticos propios de la oralidad indígena.

Asimismo, rescata la visión del mundo andina, donde la naturaleza (el cerro Chawala, la luna, los animales) no funcionan como un fondo pasivo, sino como un ente vivo con agencia y simbolismo.

Temas

Algunos de los temas principales que trabaja el cuento son:

Amor juvenil y despertar doloroso

El título marca un eje central del relato: el descubrimiento del amor en la adolescencia. Ernesto experimenta una pasión temprana por Justina, llena de ternura, deseo y un idealismo propio de la edad.

No obstante, no es correspondido y se ve afectado por la desigualdad social y la violencia sexual, lo que lo convierte en un aprendizaje doloroso.

De este modo, el amor no aparece como un refugio puro, sino como un camino hacia la desilusión. En este sentido, Arguedas muestra cómo incluso los sentimientos más íntimos de los jóvenes están condicionados por la estructura de poder y por un mundo hostil que les arrebata la inocencia demasiado pronto.

Desigualdad social y abuso de poder

El cuento denuncia el sistema feudal de las haciendas serranas, donde los patrones ejercen un poder absoluto sobre indígenas y mestizos.

Don Froilán, al abusar de Justina, no es sólo un hombre que comete un crimen, sino el símbolo de una estructura histórica de dominación.

Así, la joven indígena aparece doblemente vulnerable, subordinada como mujer y como miembro de una clase oprimida.

El contraste entre el poder absoluto del patrón y la impotencia de Ernesto y Kutu revela que en este sistema jerárquico no hay espacio para la justicia. Incluso las pasiones privadas se ven atravesadas por la opresión social.

Identidad, mestizaje y marginalidad

Ernesto encarna la figura del mestizo: hijo del mundo criollo, pero ligado al indígena. Esa condición lo sitúa en un espacio ambiguo. No es plenamente aceptado en ninguna de los dos realidades, pero puede comprender ambas.

Su “warma kuyay” es también una metáfora de esa búsqueda identitaria. Ama a Justina (figura chola, enraizada en lo indígena), pero también se avergüenza y desprecia a Kutu en determinados momentos.

Esa contradicción muestra la tensión que vivían los mestizos en el Perú, divididos entre la herencia indígena y la criolla, sin un lugar propio.

Masculinidad, violencia y cobardía

Uno de los núcleos temáticos más potentes es el de la masculinidad. Ernesto mide su hombría frente a Justina, frente a Kutu y frente al patrón.

Quiere probar que puede protegerla y conquistarla, pero su niñez lo condena a la impotencia. Por su parte, Kutu posee fuerza física y destreza con los animales, pero aparece “cobarde” frente al patrón, incapaz de enfrentarlo.

Esa “cobardía” no es sólo personal, sino colectiva. Simboliza cómo el indígena, a pesar de su resistencia cultural, ha sido neutralizado políticamente por siglos de dominación.

Violencia contra los inocentes y desvío del dolor

Un aspecto conmovedor del cuento es cómo la violencia se proyecta hacia seres indefensos. Kutu descarga su frustración contra los becerros de la hacienda.

Los animales se convierten en víctimas sustitutas de la rabia que no pueden dirigir contra el patrón. Sin embargo, para Ernesto ese acto termina siendo insoportable y busca redención con la ternera maltratada.

Aquí Arguedas introduce un tema esencial en su obra. La empatía hacia los animales y la naturaleza, que se opone al ciclo de violencia. El gesto de Ernesto es una forma de resistencia íntima y de humanización.

Naturaleza y cosmovisión andina

La naturaleza no es un mero escenario, sino un personaje activo. El cerro Chawala, la luna, los árboles, los ríos y los animales expresan temores, deseos y presagios.

Así, el paca-paca, ave agorera, anuncia desgracias. Por su parte, el cerro es temido por los indios y encarna una fuerza telúrica que condiciona la vida de la quebrada.

De este modo, el autor transmite la cosmovisión andina en la que los elementos naturales poseen alma y agencia.

Injusticia histórica y destino colectivo

El cuento es una metáfora de la injusticia histórica contra los pueblos indígenas. Lo que le ocurre a Justina no es un hecho aislado, sino parte de un patrón: las mujeres indígenas violadas, los hombres doblegados, la comunidad silenciada.

La realidad de Ernesto se inscribe en una historia colectiva de opresión y frustración.

Personajes y su significación

Cada uno de los personajes del relato tiene una función particular en la significación de la historia.

- Ernesto (narrador): Adolescente que representa la mirada del mestizo atrapado entre dos mundos. Su amor inocente por Justina se transforma en un despertar doloroso hacia la injusticia y la pérdida. Simboliza al joven que busca identidad en medio de un orden social violento.

- Justina: Joven chola, objeto de deseo tanto para Ernesto como para Kutu, pero víctima del patrón. Su destino muestra la vulnerabilidad de las mujeres indígenas dentro del sistema de hacienda. Representa la belleza, pero también la opresión y la falta de libertad.

- Kutu: Cholo novillero, rival amoroso de Ernesto. Aunque físicamente fuerte y hábil con el ganado, se muestra débil frente al patrón. Es un símbolo de la contradicción indígena: fuerza en lo físico, impotencia en lo social.

- Don Froilán: El hacendado, emblema del abuso, la arbitrariedad y el poder feudal. Su figura encarna la violencia estructural contra los indios y contra las mujeres.

- La naturaleza (Chawala, la luna, los animales): Presencia viva, espiritual y amenazante. El cerro y los becerros reflejan estados de ánimo, miedos y resistencias. Simbolizan la fuerza de la tierra y la ternura que sobrevive frente a la violencia humana.

Símbolos

Hay varios elementos dentro de la narración que funcionan de manera simbólica.

El cerro Chawala

El cerro funciona como un símbolo de la grandeza y, al mismo tiempo, del peso de la naturaleza en la vida de los personajes.

Chawala es imponente y en la memoria colectiva está cargado de temores y leyendas. No es un espacio neutro, sino una fuerza que encarna lo inevitable, lo trágico, lo que excede al individuo.

Para Ernesto el cerro se convierte en un trasfondo de su despertar amoroso, pero también en el recordatorio de la fatalidad que atraviesa la vida campesina. Es testigo de la violencia, la explotación, la imposibilidad de escapar a un destino marcado por la tierra y la tradición.

Así, es un símbolo del destino trágico y de la potencia insondable de la naturaleza andina, que contiene tanto belleza como amenaza.

Los becerros maltratados

Los animales que sufren el maltrato no son meros detalles anecdóticos, sino una representación de los indígenas y, en general, de todos los sometidos por estructuras de poder injustas. El dolor de los becerros refleja la violencia normalizada contra los más débiles, aquellos que no tienen voz.

Ernesto, al reconocer su crueldad pasada y al volcar su ternura en Zarinacha, encarna una búsqueda de redención. En ese gesto el niño se reconcilia con la sensibilidad que lo acerca al mundo indígena y lo aleja de la frialdad de los patrones.

Por tanto, los becerros son metáforas de las víctimas colectivas, pero también un espejo que le permite al protagonista descubrir compasión y amor.

La luna y el canto

La luna ilumina el espacio de la quebrada, otorgándole un halo de misterio y sacralidad. No es sólo un recurso atmosférico. En la cosmovisión andina, los astros dialogan con los humanos.

Así, la luna aparece como testigo del despertar amoroso de Ernesto. Su luz, difusa y plateada, marca el inicio de un sentimiento puro y melancólico, un amor que no tiene lugar en el orden social.

Por su parte, el canto de Justina funciona como la expresión de una colectividad. Sus melodías condensan la alegría de la tierra y, a la vez, la pena de los explotados.

En esa fusión entre lo íntimo y lo ancestral, el canto se convierte en símbolo de la memoria y de la resistencia cultural.

El pájaro paca-paca

El ave es un símbolo agorero dentro del relato. En la tradición andina ciertos animales anuncian desdichas y el canto del paca-paca es interpretado como señal de muerte o de desgracia inminente.

Su presencia refuerza la atmósfera de fatalidad que atraviesa la historia. Mientras Ernesto experimenta la dulzura del amor por Justina, la aparición del pájaro recuerda que toda dicha está atravesada por el dolor y la pérdida.

Biografía de José María Arguedas

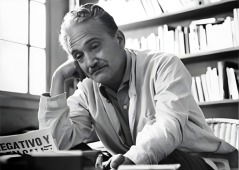

José María Arguedas (Andahuaylas, 18 de enero de 1911 - Lima, 2 de diciembre de 1969) es considerado una de las figuras más importantes de la literatura peruana y latinoamericana del siglo XX.

Su vida estuvo marcada desde la infancia por una experiencia personal que sería determinante para su obra. Tras la muerte de su madre y el nuevo matrimonio de su padre, fue marginado y maltratado por su madrastra, por lo que creció en gran cercanía con los criados indígenas de la casa.

Gracias a ello aprendió desde niño el quechua como lengua materna, lo que lo convirtió en un escritor profundamente bicultural, con la capacidad de habitar y transmitir tanto el mundo andino como el occidental.

Se formó como etnólogo y antropólogo. Además de narrador, fue un estudioso de la música y la cultura popular, recopilando cantos y expresiones del folclor andino.

Arguedas fue parte de lo que se conoce como indigenismo literario, pero se diferenció de muchos autores anteriores, porque no habló desde fuera ni desde una mirada paternalista, sino desde dentro de la cultura andina. Por eso su obra tiene una autenticidad y una riqueza cultural que trasciende el mero exotismo.

Su vida personal estuvo marcada por la depresión y un sentimiento persistente de soledad. Finalmente, se suicidó en 1969, dejando inconclusa su última novela, El zorro de arriba y el zorro de abajo.

Contexto de escritura

"Warma Kuyay" fue publicado en 1935 dentro de la colección Agua, cuando José María Arguedas aún era muy joven. El Perú de esos años se encontraba atravesado por tensiones sociales, culturales y políticas que impactaron directamente en el relato.

En primer lugar, persistía el sistema de haciendas serranas, donde las comunidades indígenas vivían bajo un régimen semifeudal. Los indios trabajaban para los gamonales en condiciones de explotación y sometimiento, sin derechos efectivos y en un estado de servidumbre apenas disfrazado.

Arguedas, que había vivido en carne propia esa desigualdad desde niño, vuelca en el cuento la experiencia del indígena humillado y del mestizo atrapado entre dos mundos.

Al mismo tiempo, el cuento se inscribe en el auge del indigenismo literario y político. Este movimiento que buscaba reivindicar la voz y la cultura de los pueblos originarios, tanto en la literatura como en los debates nacionales.

De este modo, la literatura se convirtió en un vehículo de denuncia y visibilización. Arguedas aportó una perspectiva crítica y su conocimiento de la cosmovisión quechua.

A lo anterior se suma el debate sobre la identidad nacional peruana, dividido entre lo criollo, lo mestizo y lo indígena. Mientras gran parte de la élite cultural insistía en modelos occidentales o criollos, el indigenismo abría paso a una redefinición más amplia de lo nacional.

Por ello, el cuento trasciende la anécdota del amor frustrado de un niño y se convierte en una alegoría de la opresión social, de la pérdida de inocencia y del dolor de un pueblo que resiste.

Recepción crítica inicial y revalorización en la actualidad

Cuando "Warma Kuyay" apareció en 1935 dentro de la colección Agua, la recepción crítica fue ambivalente. Por un lado, muchos intelectuales reconocieron la frescura de la voz narrativa de José María Arguedas. Especialmente por su capacidad de transmitir la cosmovisión indígena y la ternura de sus personajes, alejándose del tono folclorista o exotizante que predominaba en buena parte del indigenismo.

Sin embargo, no todos los críticos valoraron en su momento la dimensión literaria del cuento. Algunos lo consideraron una obra menor frente a las novelas sociales de la época, que parecían tener mayor peso en la denuncia y en la construcción de un proyecto político-cultural.

En este sentido, su primera recepción se dio en un marco en que el indigenismo todavía era discutido. Muchas veces reducido a una categoría “regionalista”, sin el reconocimiento pleno de su innovación estética.

Con el paso del tiempo, y especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, el relato empezó a ser revalorizado dentro de la trayectoria de Arguedas.

La crítica entendió que no se trataba sólo de una historia de formación juvenil, sino de un texto germinal donde ya se anunciaba la sensibilidad que caracterizaría al autor.

Allí estaba la fusión del español con giros y cadencias quechuas, la mirada íntima hacia los indígenas como sujetos de plena humanidad y la denuncia de la violencia estructural.

Hoy en día el cuento es visto como un hito en el desarrollo de la narrativa peruana. Marcó el tránsito de un indigenismo meramente descriptivo a uno más comprometido con la subjetividad y la interioridad de los personajes.

Además, en la actualidad se relee bajo nuevas perspectivas Los estudios decoloniales, de género o de infancia rescatan su riqueza simbólica y la forma en que revela la tensión entre inocencia, opresión y deseo.

Impacto en la literatura peruana

Este cuento marcó un punto de inflexión en la literatura peruana. Hasta entonces la representación del mundo indígena había sido, en gran medida, una mirada externa, escrita desde la perspectiva criolla o mestiza urbana.

Así, muchas veces reducía al indio a un estereotipo: sumiso, pasivo o meramente pintoresco. El autor rompió con esa tradición al escribir desde dentro, otorgando al campesino y al niño indígena una voz auténtica.

Lo que diferencia a Arguedas de otros escritores indigenistas es que no se limita a la denuncia social, sino que introduce una dimensión afectiva y subjetiva.

De esta manera, muestra a los personajes indígenas como sujetos complejos, con emociones, pasiones y deseos. Esto humanizó al indígena en la literatura peruana de un modo sin precedentes.

En ese sentido, el relato se convirtió en uno de los primeros textos que demostraba que la lengua y la sensibilidad quechua podían convertirse en materia literaria legítima.

A largo plazo, el cuento influyó en el desarrollo del realismo social y de la narrativa andina peruana. Autores como Ciro Alegría, Manuel Scorza o, incluso, Mario Vargas Llosa en sus primeros textos siguieron a Arguedas. Continuaron la idea de que la literatura debía dar cuenta de la tensión entre modernidad y tradición, entre campo y ciudad, entre criollos y quechuas.

Ver también:

- Obras de José María Arguedas que te harán descubrir Perú

- Yawar fiesta: resumen y análisis de la novela de José María Arguedas

- El sueño del pongo: resumen y análisis del cuento

- El torito de la piel brillante: resumen y análisis del cuento

- La agonía de Rasu-Ñiti: resumen y análisis del cuento de Arguedas

- Ollantay: resumen, historia y análisis de una obra clave